文/周威同(台東某國立女中教師)

心裡一直很清楚,教育就是細水長流、涓滴成海。做為教師,你很難知道自己對學生的影響究竟有多大?要扭轉一個人的觀念或思考習慣,很難;教師本身,往往就是一群難以教化的頑固份子(包括我自己)。幾個月前得知,2015年我第一次參加「國際特赦組織」的「寫信馬拉松」所援救的個案翁斐斐獲釋,這個消息令我振奮,原本以為不太可能的事,不到一年之內竟然發生。因此,我決定在12月的「國際人權日」前後,將「人權教育議題」融入公民與社會課程(我很聽從教育部的指示吧)。

我要以最敏感的「政治」作為切進公共議題的第一刀。

「上課鐘響」[1]後,進到向來吵鬧的教室,我保持一貫的微笑、眼光緩緩掃描過教室一遍,仍有人繼續聊得渾然忘我,等到有同學噓了一聲才漸漸安靜下來。

請同學幫忙發下今年要援救個案的相關資料與明信片,我接著詢問:

「有人聽過『國際特赦組織』嗎?」只有稀疏的兩三人舉手,有點讓我驚訝。

「那麼,你們覺得這個國際組織成立目的、或主要的工作是什麼?會跟政治有關係嗎?」

「應該是個推動廢除死刑的組織,跟政治沒有關係吧?」舜敏猜測性地回答。

「嗯!國際特赦組織也反對死刑。因為,死刑不但是對人權的蔑視,也往往是獨裁政府透過法律來剷除異議份子的手段。不過,難道『推動廢除死刑』這件事和政治真的沒有關聯嗎?我還蠻好奇,你們在這個年紀對於『政治』這兩個字的想像,究竟是什麼?忘掉以前課本裡的定義,有人願意說說看嗎?」

「政治就是選舉投票吧!」于明說。

「政治就是政黨惡鬥、口水戰啦!」有人半開玩笑地說

「這是大家對政治最普遍的認知,除了選舉之外,其實政治是無所不在的呢!比如俗話說『兩個和尚挑水喝、三個和尚沒水喝』到底是為什麼呢?」

「老師,我知道了!『三個和尚沒水喝』就是他們很愛計較,沒有人願意吃虧而去挑水。或者,政治就是一種妥協嗎?」

「政治究竟是不是妥協?你又問了一個好問題。先說,這句俗話裡的『挑水』就是勞務分配,究竟是誰來決定「如何分配」的規則,誰就掌握政治。一個人,本來就不需要分配;只要兩個人以上的群體生活,就會涉及權力與資源的分配,兩個人的情況最單純、就是雙方合作挑水比較省力;而三個人,到底要如何分配挑水的次數與搭配方式?會不會有人偷懶?或者有人會多挑一次。如果誰也不肯退讓,或者沒有出現一個比較有權力的人來決定,就會擺不平;最後無論是有人願意退讓而妥協,或者接受權威者的規則,都是一種政治的結果。」

「其實,你們每天在家裡、或者在班上,都有一些政治的現象。有沒有人要舉例說明?」我繼續提問。

「不會吧!家裡也有政治?」舜敏驚呼。

「對,決定誰去洗碗?就是政治;討論放假到底要去哪裡玩,也是政治啊!就算我們不想去某個地方,爸媽一旦決定之後,小孩還是得跟去,難怪我們要上『家政』課啊!」恭旻立刻反應過來。

「我們決定要不要開冷氣?或是分配學校的打掃區域、班上的清潔工作,也都是政治!」

「因此。政治現象普遍地存在於人類的各種社會組織。就公共領域而言,政府制訂法律與維持社會秩序,更被視為公權力的唯一代言人,有學者甚至將政府比喻成『宣稱合法並壟斷的暴力組織』[2]。換言之,即使是專制國家,也會制訂憲法,但政府未必遵守憲法規定,一旦某些國家有違法侵害人權之情事,國際特赦組織就會展開救援行動。」

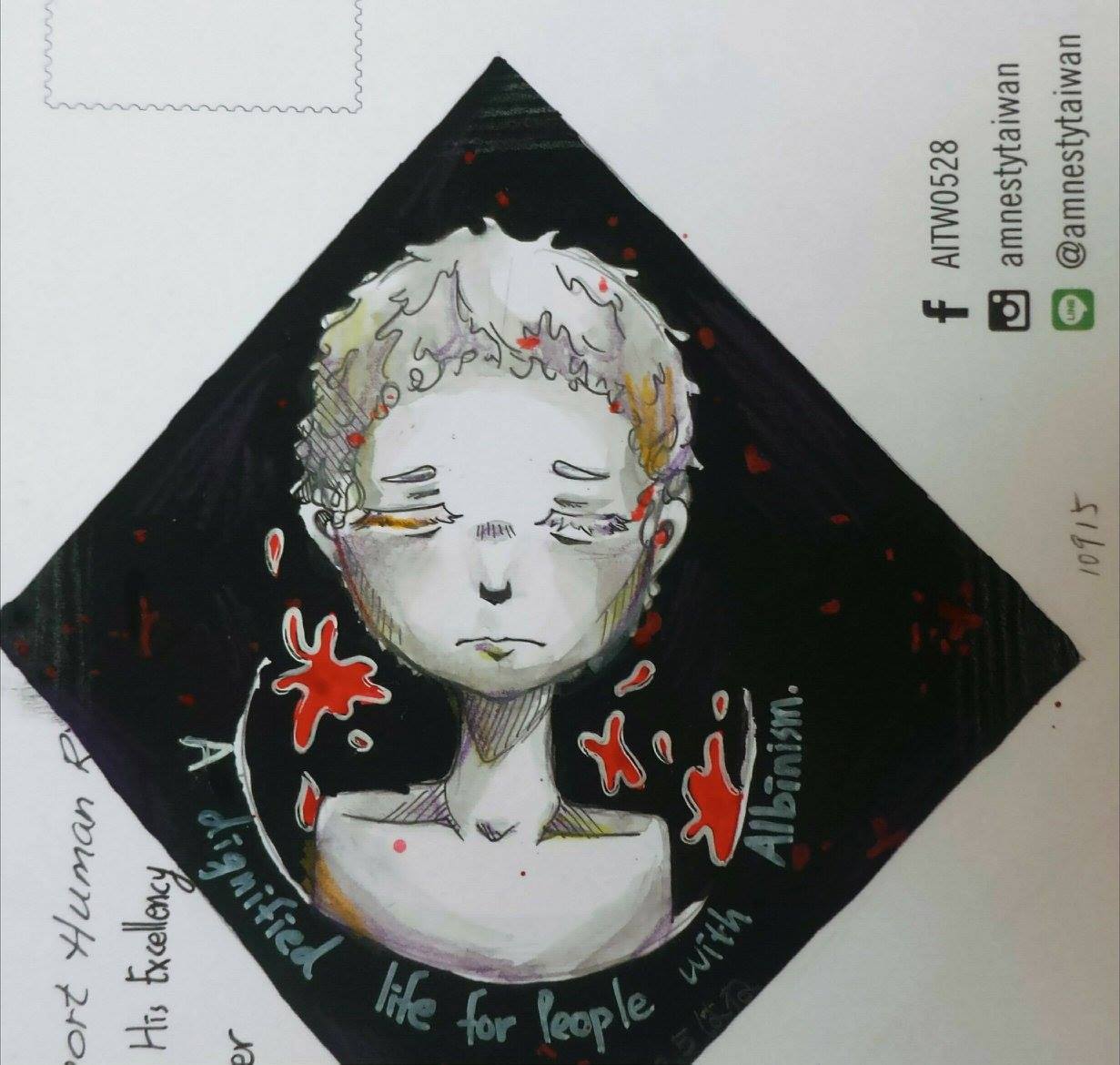

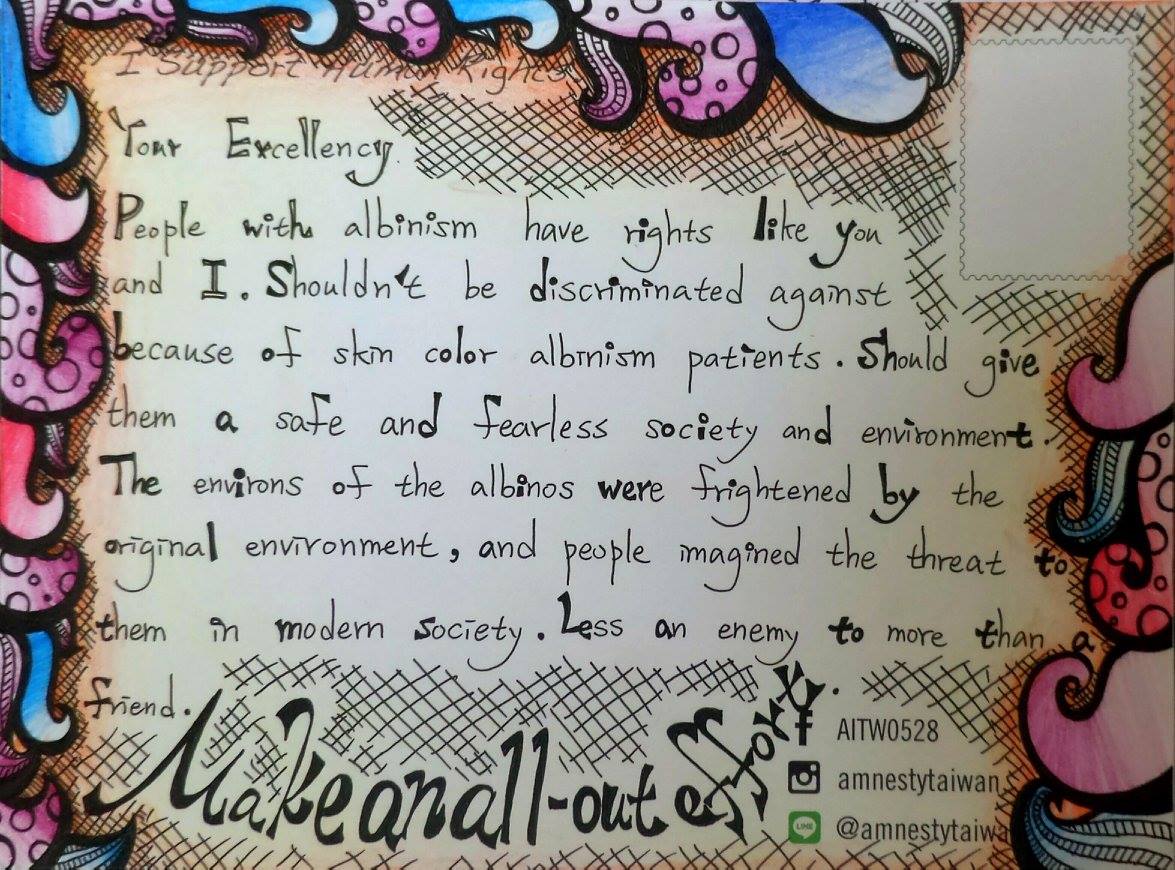

「他們援救的對象,早期以良心犯和政治犯為主,近幾年更揭露全球酷刑危機,一個人的身體自主權受到嚴重侵害,特別是女性。你們可能很難想像,強迫婚姻在布吉納法索已經導致數千名女孩的童年受到摧殘,其中最年輕的只有13歲。拒絕強迫婚姻而逃離的女孩們,面臨龐大的家族、社會壓力、甚至暴力威脅。待會,我們將介紹幾個今年要援救的個案,國際特赦組織特別製作一系列的短片、投影片,可以讓你們瞭解:世界上的某個角落,正有一群和你們年紀相仿的人,他們無時不刻活在恐懼中。人權不是抽象的概念或法律文件,而是真實生活的本身;當某個人的生命經驗受到威脅,正代表人性尊嚴蕩然無存。」

有些同學臉上表情愈來愈凝重。「老師,那我們可以採取哪些行動呢?」

「『寫信馬拉松』的行動代號是『W4R』代表 ”Write For Rights” ,為權利而書寫,馬拉松則是行動長久持續的隱喻。透過寫信、網路連署的方式,呼籲那些漠視人權的政府能採取一些人道的措施,例如,給予當事人醫療照顧、予以公平的審判機會,對於良心犯能夠減輕刑責、甚至加以釋放。或者,你也可以寫信鼓勵當事人,讓他們知道有人正在關心他們受到迫害這件事,國際特赦組織的這些作為,就是一種政治行動。」

「老師,但是我很懷疑,我們這麼做,真的有用嗎?」底下開始有人竊竊私語。

「我以前也懷疑過,但後來想想,如果我們寫信去向該國政府表示關切,當事人的處境會有兩種後果,一個是真的有所改善、另一個則是變得更差;然而,在什麼都不做的情況下,他們變得更糟的可能性則是極大。換言之,如果這是一種賭注,付諸行動是否就有變得更好的機會?而就目前看到的資料,國際特赦組織的倡議、以及其所關注的人權迫害的現象,藉由媒體的披露,也受到『聯合國人理事會』(UNs Human Rights Council)持續關注,有些個案陸陸續續都獲得改善或無罪釋放。」

「老師,可是阿公都說『囝仔郎、有耳無嘴』,教我好好讀書、少管閒事,不要談論政治耶,我採取行動寫明信片,會不會有什麼後遺症啊?」舜敏又問。

「嗯,或許你阿公曾經看過或聽過某些事情,導致他對談論政治保持冷漠吧!你們覺得原因是什麼?」

「老師,會不會是受到白色恐怖的影響?我阿媽說,他的叔叔以前因為看了有關社會主義的書,在讀書會時批評政府,結果被鄰居檢舉而入獄十幾年,送到綠島去思想改造。所以,他們整個家族也連帶受到排擠與異樣眼光,特務人員持續不斷地監控騷擾,有些人找工作還受到阻撓。從此之後,就沒人敢談論政治,即使是私下場合,都要擔心隔牆有耳。」恭旻說。

「很有可能喔,其實白色恐怖留給台灣社會的傷害,不是立法予以政治受難者金錢補償或是恢復名譽就可以弭平的。白色恐怖長達數十年,那個『小心匪諜就在你身邊』的魔咒不斷地盤旋在台灣人民心中,並在腦袋裡形成一個『小警總』隨時進行自我思想審查。白色恐怖摧毀的是人與人彼此的信任,每個人都要謹言慎行,以免惹禍上身、牽連家人,於是漸漸形成政治冷漠症。」我接著回應。

「或許仍有同學會覺得,就算我們寫信表達關心,到底有什麼意義?漢娜鄂蘭[3]曾提到:身為一個人,除了維持必要的勞動以謀生之外,我們還可以選擇『政治行動』,其重要意義在於透過集體行動,例如為了捍衛人權而響應『寫信馬拉松』,這樣就開創一個足以影響世界的事件,這件事會不斷地被接續下去,個人有限的生命因此不朽,即使我們行動可能面臨失敗的風險,也絲毫不影響我們的意志。」

「所以,社會運動也算是一種廣義的『政治行動』囉!那也是一群人民以有組織、有計畫性的集體行動,希望能夠改變目前不合理的社會現象。」順敏若有所思地回答。

「的確,社會運動是人民表達對於政策的異議、或者提出有關環境運動、生態保育的倡議等等。當然,運動不可能畢其功於一役,必須是持續耕耘、那是一個漫長的過程。歷史不斷地證實一件事,只有付諸政治行動,才有改變的可能;不行動,人民將永遠受到統治者的宰制。」

「好吧,就讓我們來看第一個個案,馬拉威白化症女孩安妮的故事……..」

[1] 本校過去向來有「鐘聲權威」的傳統,不但要求教師準時進教室,學生更要肅靜起立、齊聲向老師問好,待老師回禮後再坐下安靜聽課;至今仍有不少資深教師信奉此道並樂此不疲,而本人上課從不時興這一套SOP。

[2] 安東尼.紀登斯(Anthony Giddens),胡宗等譯,《民族國家與暴力》,台北:左岸文化,2005。

[3] 漢娜‧鄂蘭(Hannah Arendt),林宏濤譯,《人的條件》,台北:商周出版,2016。