(圖1 國寶戲院(原興中戲院)現況外觀)

文/陳奕達(新台嘉服飾店第二代)

嘉義市中心,一座斑駁的木造建築靜靜佇立。它曾是人聲鼎沸、歌聲嘹亮的娛樂殿堂,卻在歲月中沉沒。這不是故事的結尾,而是我們記憶的起點。

如果你走在嘉義市興中街上,會發現一棟不起眼的木造建築,它就藏在透天厝與市場之間,靜靜地、彷彿與城市失聯。這裡曾是「興中戲院」(後改名「國寶戲院」,本文以下統稱「原興中戲院」)——1950-70年代嘉義最熱門的娛樂場所之一。在這裡,布袋戲、歌舞團、電影輪番上陣,戲院外總是人聲鼎沸、小販聚集,是嘉義人共同的青春記憶。

但今天,它被封住門窗、斑駁不堪,成了城市裡的「失語空間」。

與全台大多數的戰後建築一樣,原興中戲院並不符合傳統建築史的期待。有人質疑它「不夠美觀」、「不夠經典」、「只是放過三級片的地方」。但這些批評,正反映出台灣對文化資產的狹隘視角──我們總期待老屋要「像電影場景」、「要能拍婚紗」、「要有亮點」,卻忘了問:這空間曾代表什麼?它見證了什麼?

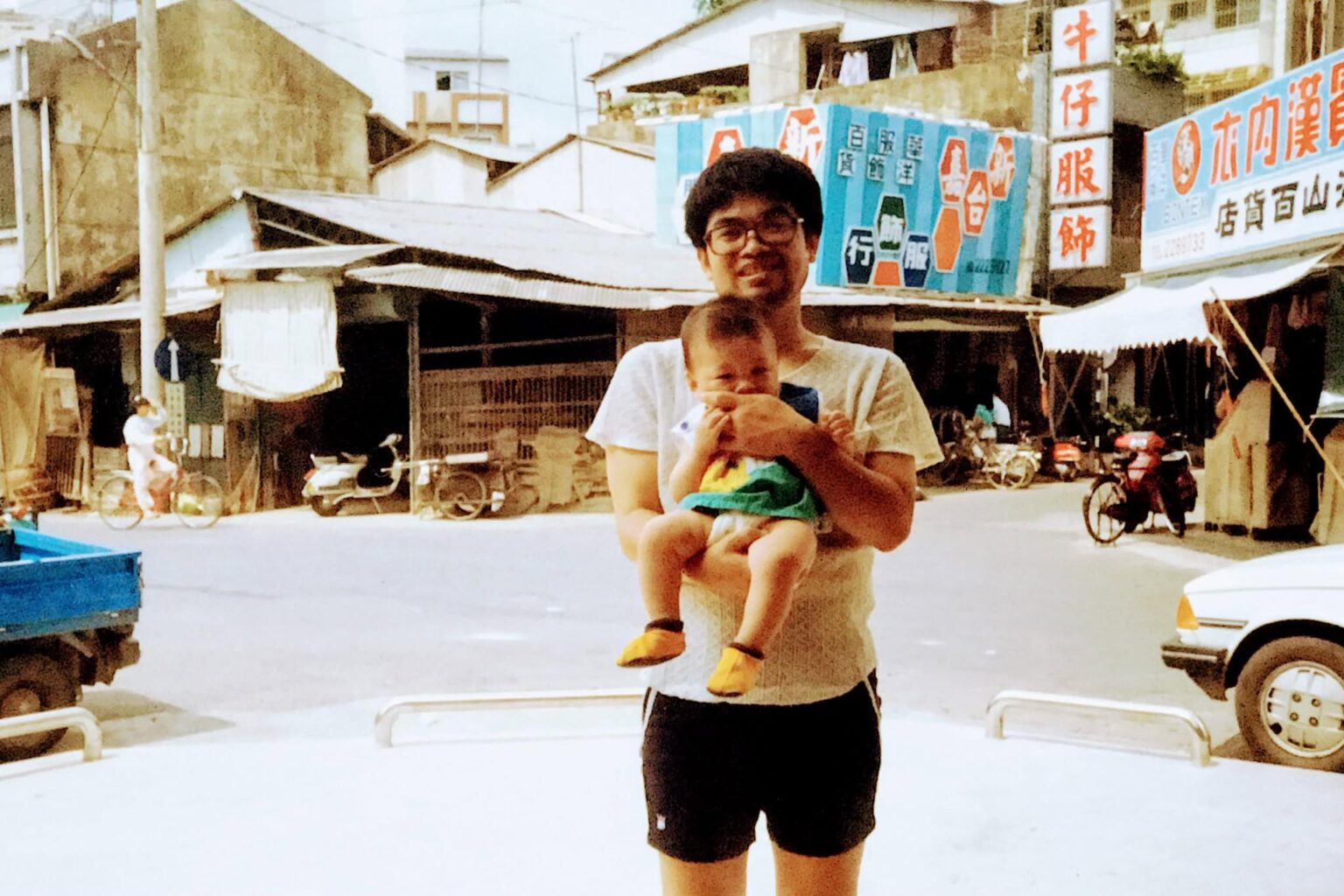

圖2 筆者即將接業的新台嘉服飾行,在戲院前拍攝的形象照(來源:陳奕達拍攝)。

重新思考文化資產價值的時刻或許到了。我們到底希望留下什麼,來訴說台灣人民一磚一瓦,艱苦追求現代生活的記憶?台灣各地獨特的生活樣態,只能服膺於建築裝飾的雄偉、華麗或細緻,而忽略建築之於社會與生活的意義嗎?戰後在經濟條件限制下,所發展出輕便、快速的營建特徵,是沒有保存價值的嗎?如果是的話,那我們究竟可以拿什麼來證明自己是從這段歷史走過來的台灣人?

這些問題圍繞著最近文資提報失敗的興中市場,即將隨著它的拆除而葬送。位於市場深處的原興中戲院——嘉義市僅存的木造戲院——則很有可能面臨同樣的命運。本文將延續路款豪(2025)討論興中市場社會意義的〈不甘願的老市場〉一文,進一步介紹原興中戲院的身世,以及它作為地方娛樂設施,所承載的認同和跨域的人文與社會價值。

人在哪就去哪:為市場而生的賺錢戲院

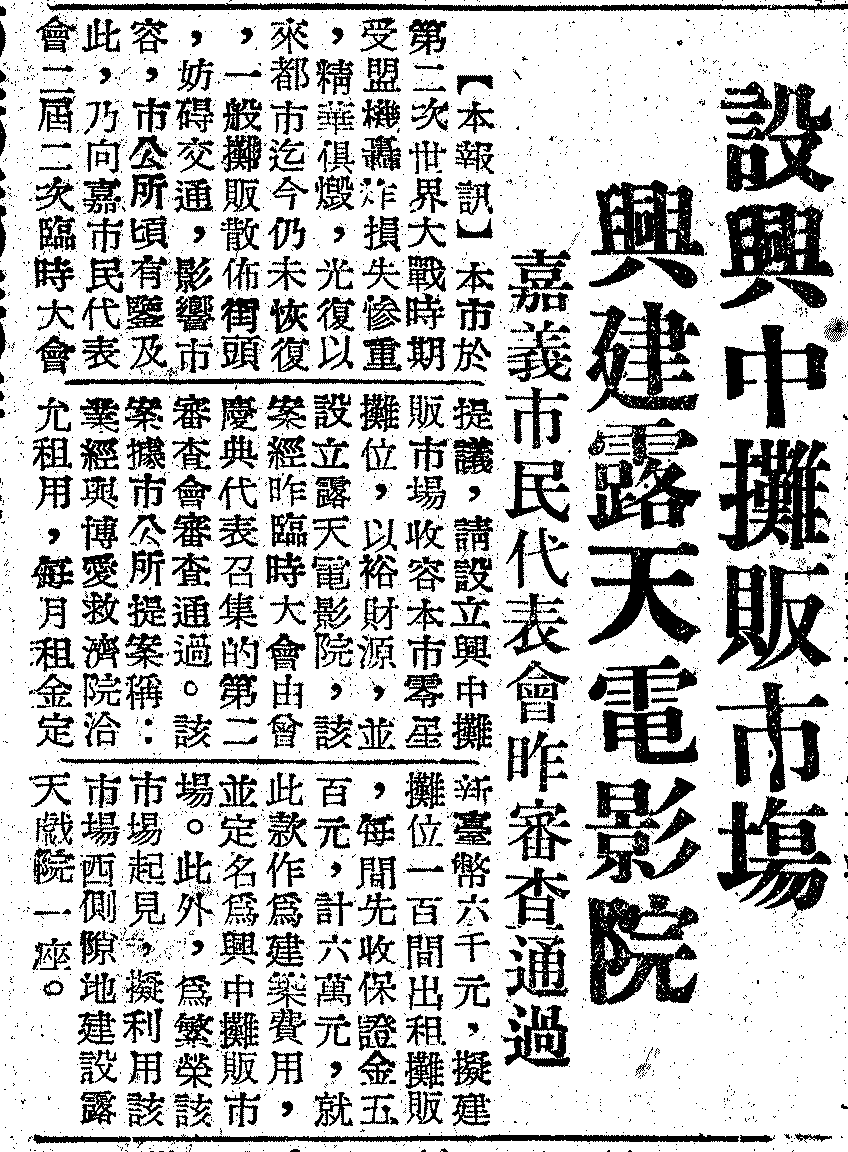

原興中戲院位於今中正路與興中街口附近。1955年市長何茂取向博愛救濟院(今博愛仁愛之家)租用土地,興建「興中攤販市場」,同時興設戲院,整頓原本的興中布袋戲野台,並於次年完工開始營業。負責人為市民代表黃崑山。

圖3 興中市場設立時,同時興建一露天戲院(來源:設興中攤販市場,興建露天電影院,1954-12-18。商工日報,5版)。

興中戲院最初是以布袋戲的演出而聞名,是嘉義市最負盛名的「內台戲」戲院之一。有別於野台戲,內台戲因位於室內,可以有更精緻的聲光效果規劃,因此成為知名布袋戲班演出的首選場地。例如黃俊卿及黃俊雄「五洲園」體系的布袋戲團,就經常到興中戲院公演,直至1950年代末期,黃俊雄籌拍布袋戲電影及電視劇史艷文雲州系列布袋戲,和興中戲院的合作才逐漸減少(高基榮,2017)。

1962年,市府與市民代表偕同攤商組成「興中市場改建委員會」重建市場。由攤商自籌工程經費、市公所統一設計招標監工,並協調持續向博愛救濟院租用土地。興中戲院的建物設施與區劃,也在此時期改建為接近今天的佈局,並主力播映台語片和歌舞團表演。

圖4 1964年甫落成的興中市場鳥瞰圖,可見兩排整齊簇新的屋頂。(來源:公視,賴澄茂紀錄片,路款豪製圖)

黃崑山的戲院事業並不僅止於此。除興中戲院外,他也曾在嘉義東市場樓上經營「天榮戲院」(1965-1971)。與嘉義市其他戲院不同的是,這兩間戲院皆依傍著市場興設。反映出他對戲院選址的堅持,並根據市場人潮的「結市」想像,發展出「錢在哪裡,就去哪開」的草根經濟思維。

但好景不常,天榮戲院在開業七年後,就因長期虧損等因素而宣布停業。興中戲院也隨著台語片在1970年代的消亡,失去了部分觀眾。在經營環境轉變的壓力下,1975年左右,興中戲院的經營者由黃崑山交由王山川管理,經營的內容也逐漸轉做牛肉場(脫衣舞秀)及三級片,生意每況愈下,並在1979年面臨稅務問題歇業。次年更名為「國寶戲院」繼續營業,直到1997年4月11日宣布停業為止(高基榮,2017)。

至此,電影不再放映,語言逐漸消失,連記憶也變得模糊。它,變成了我們這一代難以翻找的過去。

就是嘟嘟好:涵納布袋戲、電影與歌舞團的木造戲院

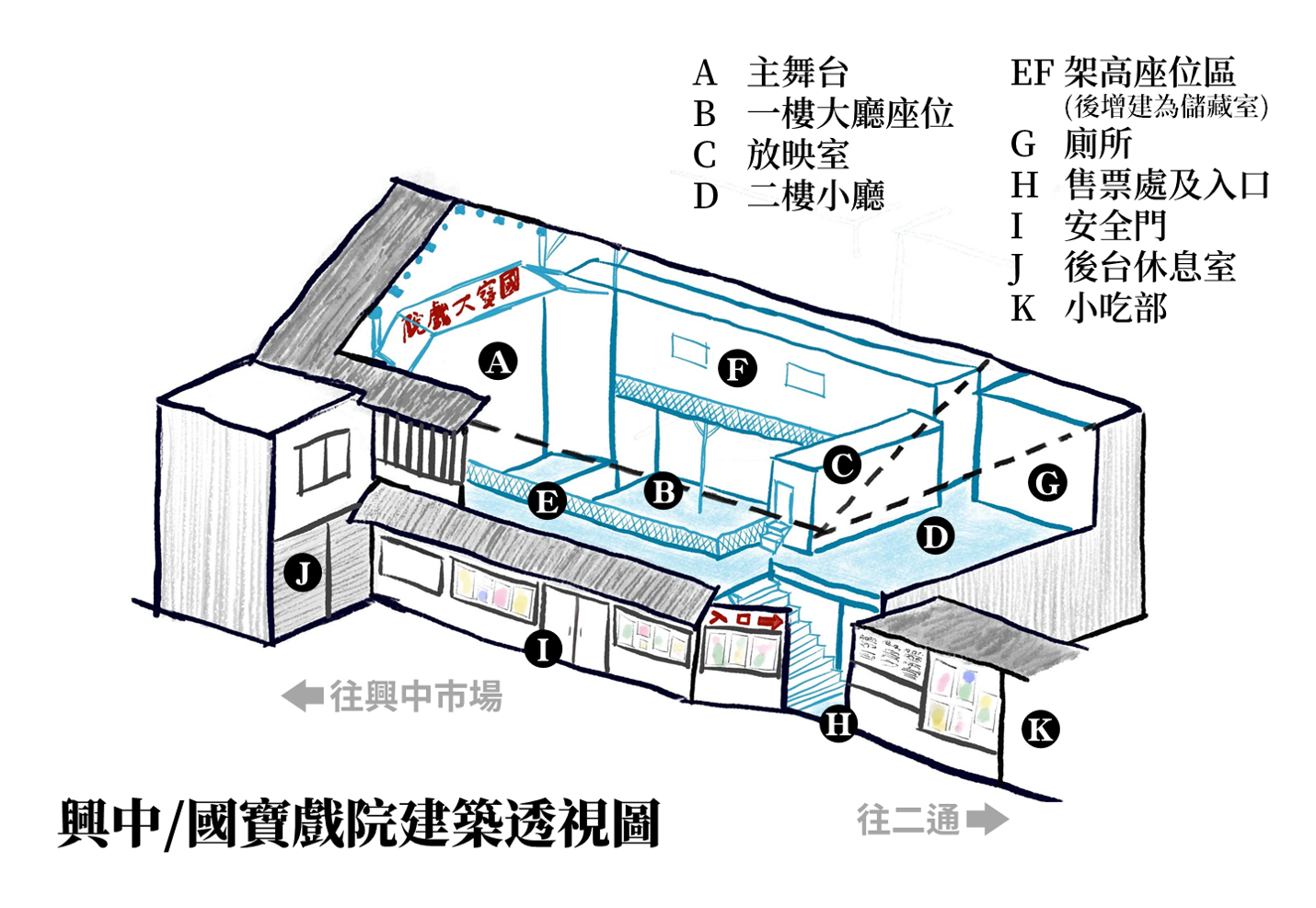

原興中戲院的建築主體,與我們今天所熟知、影視效果專限化(specialized)的電影院,有相當差異。建築結構佈局,由北側長廊、東側進入門廳。內部為一座南北向,如同可以容納各種活動的「禮堂」。一樓南側前台為鏡框式舞台,北側為座椅區大約135席。二樓推測原為座位區,後改建為播放室。二樓北側有小型放映室一座,推測為後期增建,約64席。

圖5 興中戲院透視示意圖(製圖:ALU)。

圖6 興中戲院內部現況(拍攝:ALU)。

戲院簡樸的空間規劃,容納布袋戲表演、電影播映以及歌舞秀等,複數類型的演出。突顯出台灣在影視發展的本地化(localization)過程中,試圖在展演空間中涵納傳統文化,及現代科技等異質娛樂形式的努力。體現臺灣大眾,在日本時代所繼承的殖民現代性(colonial modernity)遺產,於戰後持續發揮作用,並將此一混種(hybridity)特徵,實際表現於建築的空間區劃與配置上。

此一特徵也展現在建築材料的選用上。原興中戲院不同於日本時代嘉義三大戲院(嘉義座、電氣館、南座)的鋼筋水泥結構,反而以來自於嘉義本地、可快速搭建的木材,作為戲院的結構主體。充分展現本地經濟活動,與現代科技結合時的折衷彈性。

嘉義市在戰後初期創設的十三家戲院中,含原興中戲院,已知共有七家(大同/新都、中央、三山、羅山、國際、遠東)為木造建築。經營內容也與興中戲院雷同,包含電影及歌舞秀等,是嘉義戰後初期戲院的典型,但同類型的戲院皆已拆除,僅剩下原興中戲院。

作為嘉義目前僅存的木造戲院,原興中戲院對嘉義而言,有兩個重要的社會、產業史意義。第一,1912年阿里山林業鐵路通車後,嘉義的木材產業鏈便相形完整,本地材料除了作為商品輸出外,也反過來構築大眾娛樂場所的面貌,形成「木都」的娛樂場景。原興中戲院橋接了木材產業、都市發展與大眾娛樂等議題,是嘉義市「木都」論述多樣性的重要環節。

第二,興中市場基地作為整頓市容的都市規劃項目,包括市場及戲院的結構材料,皆選擇了最常見且熟悉的木材,而非彼時昂貴的鋼筋水泥。在官民協力下,透過經濟的營建方案,對急遽成長的市場及民生需求做出反應,以集中管理當時充斥街頭的攤商,並置入戲院。顯現戰後的官方與民間,在面對街區商業活動,及環境衛生治理間的衝突和急迫性時,除了發揮快速妥協的能力外,也進一步整合各種可用資源,開拓出獨特的經營型態,並且反映在今天留下的空間與建築物上。

娛樂史的影分身:語言政治興衰存亡的角力場

木造戲院曾經承載的不只是娛樂,它也記錄了台灣人在語言政策、地方認同、文化壓抑中的掙扎與自我表達。像原興中戲院這樣的空間,在台灣已經越來越少。多數早已拆除、改建、遺忘,只剩極少數像它這樣還在原地喘息著。

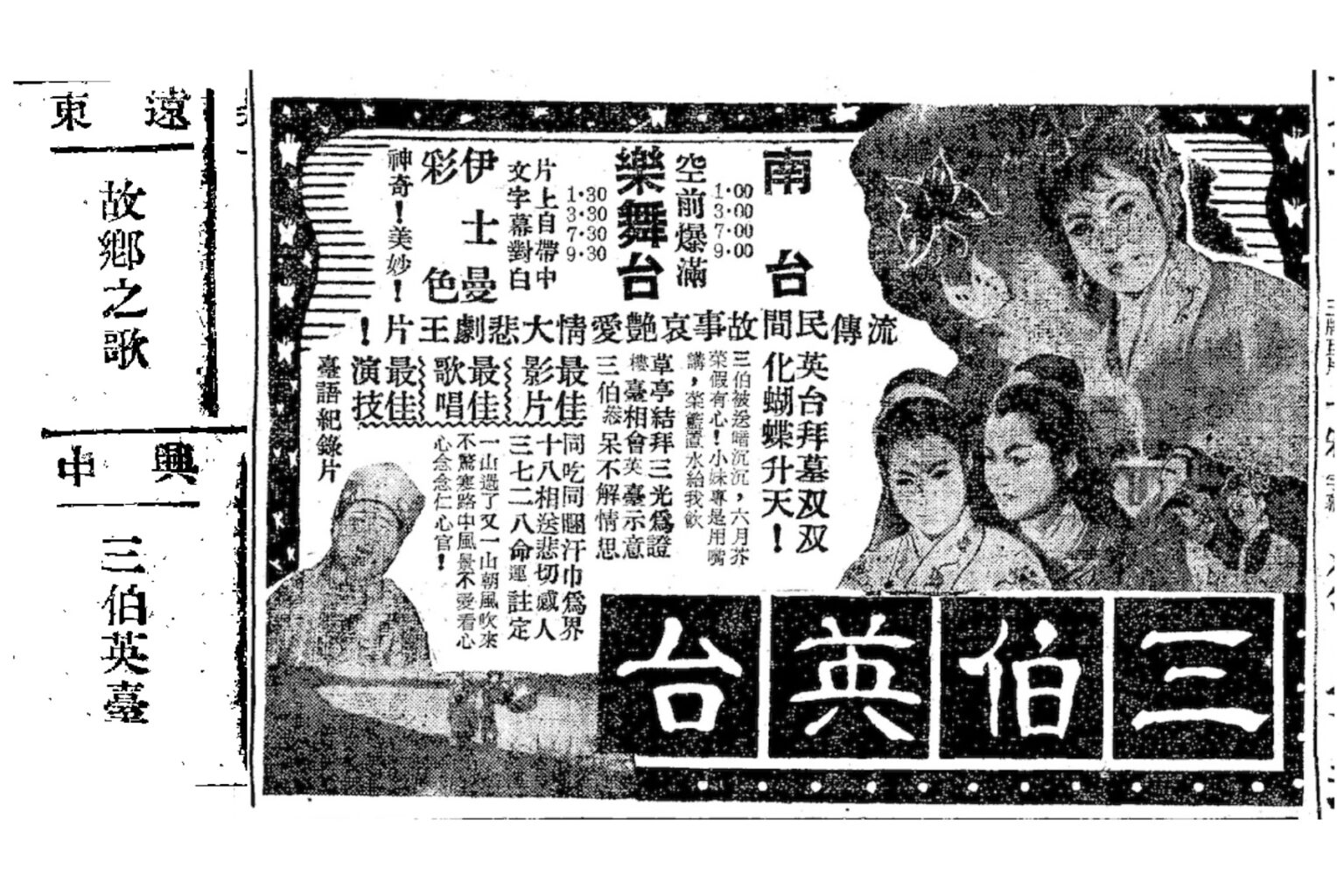

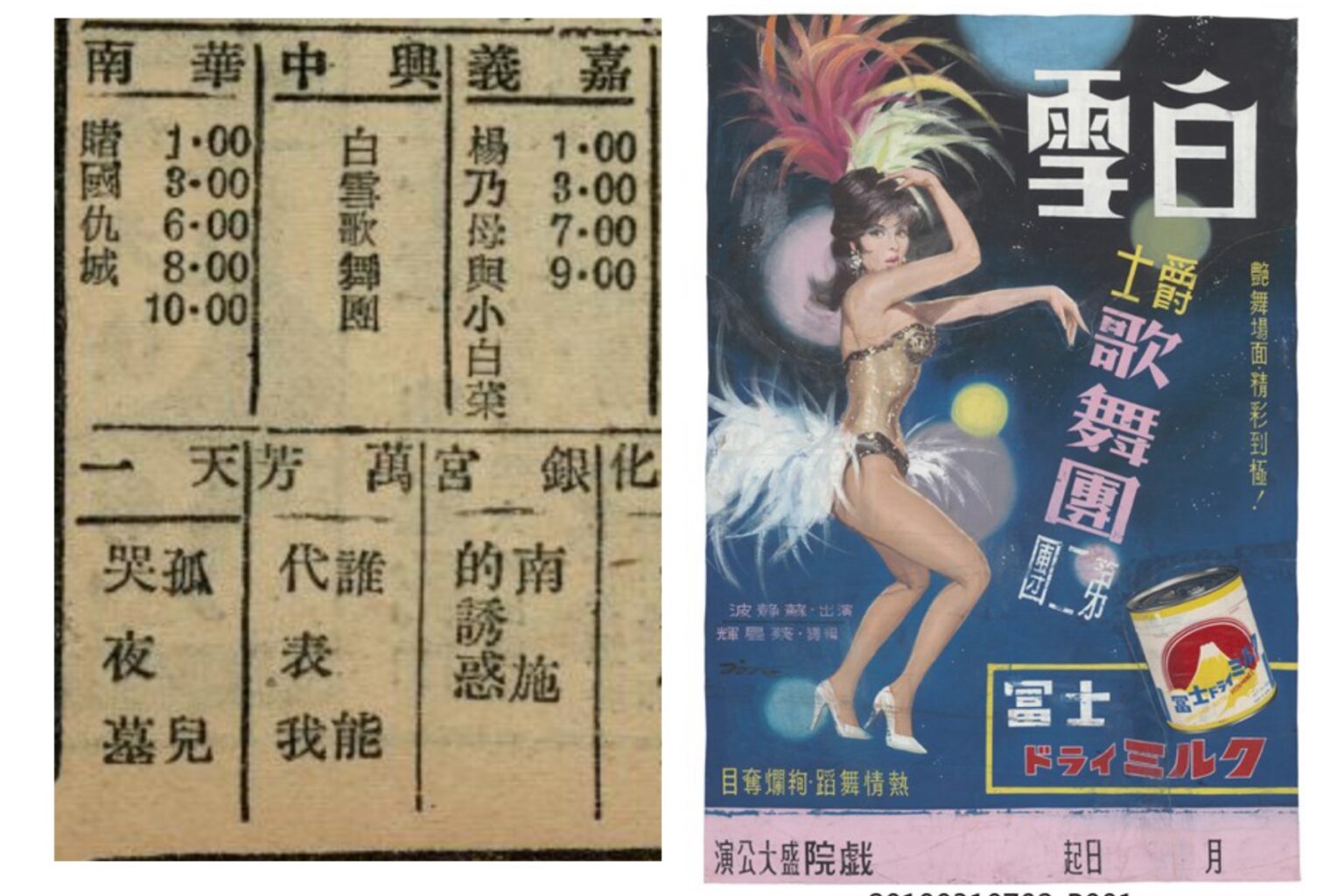

在台語電影因影視作品方言管制放寬,大放異彩的1950至1970年間,興中戲院也跟隨這股潮流,針對二通(中正路)附近的觀眾播映台語片,也時常邀請歌舞團至戲院表演。每當新片上映時,便會請導演、主角及演員前來登台造勢,比如說文夏和四姊妹花便曾來到興中戲院作過歌舞秀,在當時引起大轟動;1960年代的《三伯英台》上映時更是盛況空前。

圖7 興中戲院播映台語片《三伯英台》(左圖來源:三伯英臺,1963-05-14。臺灣民聲日報,6版;右圖來源:維基百科)。

圖8 白雪歌舞團於興中市場表演的報紙廣告,以及歌舞團海報(左圖來源:嘉義電影,1964-01-29。臺灣民聲日報,6版;右圖來源:陳子福手繪海報《白雪爵士歌舞團第二團》,國立臺灣歷史博物館典藏)。

原興中戲院作為大眾娛樂設施,深深影響著語言和本地認同的形塑與變遷。這個影響也出現在筆者的家族記憶中。出生於興中市場周邊的筆者,幼時曾深受族群身份差異與分別的困擾。由於筆者阿公操著濃厚的浙江口音,阿爸則說一口流利的台語,我曾誤以為阿公是外省人,而阿爸和我則是本省人,開始上學後又覺得國語才是有禮貌的語言。這種割裂感一直跟隨著我,並推動著我對地方研究的興趣。

圖9 筆者與阿爸的合照,後方為阿爸經營的新台嘉服飾行。阿爸小時候時常到興中戲院看戲,與街區一同成長為台語母語的外省第二代,照片攝於1987年,光彩街與興中街口(來源:陳奕達提供)。

這個現象與興中戲院息息相關,為台灣娛樂事業與語言政治之間的複雜關係所牽動。阿爸提起他從國小開始,就常到興中戲院看歌舞團和台語片,並細數他在戲院裏的點點滴滴。曾有一次,他在戲院睡著,結果眉毛被剃光;還有一次,看歌舞團時,台下有操著中國方言的「老芋仔」,因舞者未脫衣而砸爛椅子;他也曾觀看《甘地傳》,並深受印度抵抗英國殖民的過程感動。阿爸的青春與這片街區緊密交織,隨著戲院一同成長,造就了講台語的外省第二代。正如興中市場周圍的群體,透過娛樂參與當時台語文化的重構,還有許多曾經造訪興中戲院的人們,也藉由電影認識世界,同時塑造台語共同體的記憶。

然而,黨國體制意識到廣播及電影作為「電化教育」利器。經由提高稅金、控制底片與技術等各種手段,在打壓台語電影生存空間的同時,也挹注大量資源予國語片,進一步塑造台語電影「粗製濫造」、「低俗」的印象,使台語片在1970年代迅速衰亡(蘇致亨,2015)。

隨著1970年黨國對台語片等語言政治手段的打壓,原興中戲院迅速失去既有客群,並轉型經營牛肉場及三級片。它的命運與台語片的興衰相繫,成為台灣語言政治與黨國介入大眾影視文化的縮影。其生命歷程深受威權體制影響,並和制度與技術的變遷緊密相連,不僅牽動本地認同意識,也將台灣語言政治的角力過程銘刻於戲院的沿革敘事中,等待著我們的發掘。

全台唯一,電訊文化歷史基地在「木都」

當失去足夠質量的木屋時,這座得天獨厚的木造城市,便將隨之香銷魂毀。

——陳正哲,2017,〈木都2.0宣言〉

由於嘉義市區其他戲院陸續拆除,原興中戲院是嘉義市目前唯一保存木造建築的戲院;它見證戰後,電化娛樂(electrified entertainment)——包括電影、運用聲光的內台布袋戲及歌舞團表演等娛樂形式,在嘉義拓展的關鍵時刻。它承載了豐厚的史料與常民記憶,也和台語電影的興衰緊密相繫,參與著本地語言認同的塑造。

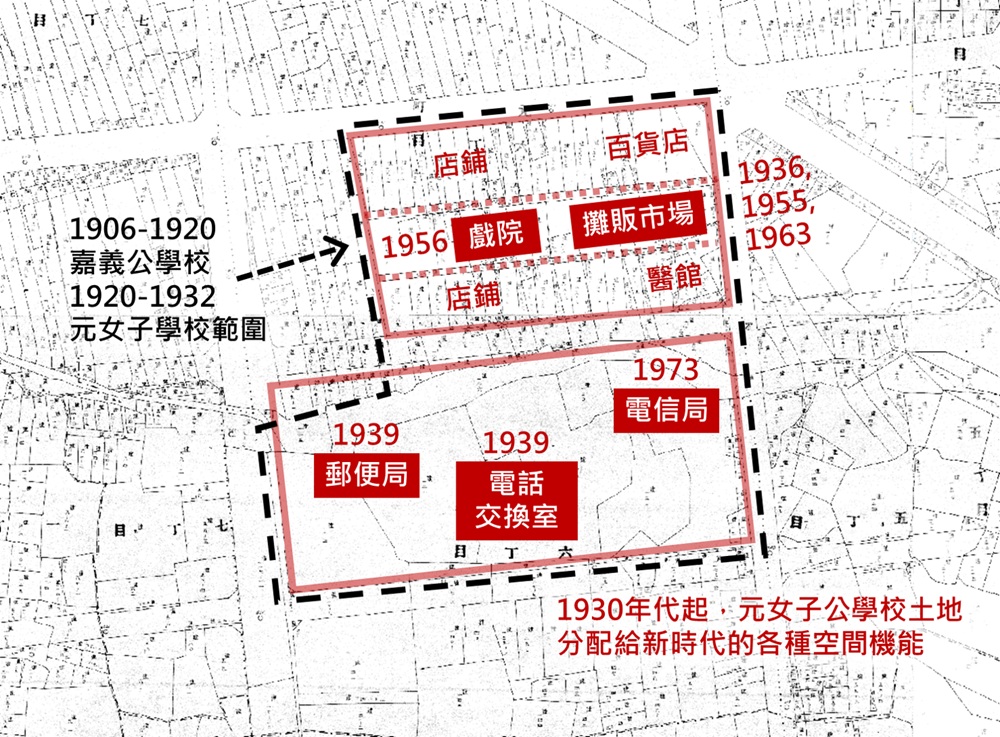

圖10 嘉義女子學校拆分後基地以北為攤販市場、店舖與醫館,南邊則是各類傳播基礎設施的基地,興中戲院在戰後也成為電化娛樂的重要設施,在本地形成一個電訊傳播史的重要歷史街廓(來源:路款豪製圖)。

圖11 筆者負責國立中正大學陳瑞麟教授承辦,嘉義女中人社經典導讀「傳播與媒體」課程。其中一節規劃城市走讀,為同學介紹嘉義的電訊傳播基礎設施,及原興中戲院的電化娛樂發展史(來源:鄭乃文拍攝)。

戲院的基地位於嘉義歷史發展的核心地段,日本時代前半為公學校所在地,1939年後則為鄰保政策 (neighborhood house) 以商業開發解決社會問題的制度性實驗基地。它在戰後成為收容攤商的基地,見證了民生經濟與區域治理間曾有的張力,並且與原興中戲院的創設及建築形式密切關聯。

原興中戲院作為電化娛樂的播映場域,與位於基地南方的市定古蹟嘉義郵便局、電話交換室相互呼應。串接傳統書信、電報、電話至電影等傳播設施。見證了台灣人在日本時代快速接受新科技,並在戰後整頓市場時,想像戲院與市場的結合,進一步挪用現代化傳播科技的過程。使得此一基地成為全台唯一可完整見證電訊傳播現代化事業的街廓,在建築、產業、殖民及傳播研究、教育上皆有非凡的價值。

如何思考「木都」論述與嘉義都市發展的多元關係,成為重繫地方文化主體性與在地認同的緊迫議題。如陳正哲(2017)所說:「當失去足夠質量的木屋時,這座得天獨厚的木造城市,便將隨之香銷魂毀。」嘉義「木都」真的有本錢,失去原興中戲院,這座最後的木造戲院,以及與之互相輝映的興中市場嗎?

今天,興中戲院的木柱依然挺立。它或許不那麼光鮮,但它不願被遺忘。它代表的不只是電影,而是我們與語言、文化、歷史的連結。這不只是懷舊,而是重新問自己:我們願不願意,讓這些老地方,重新說話?

參考文獻

- 高基榮,2017,興中戲院/國寶戲院。老戲院踏查誌,郭盈良編,台灣圖書室文化協會。

- 路款豪,2025,不甘願的老市場。嘉義維基。

- 陳正哲,2017,木都2.0宣言。Facebook。

- 蘇致亨,2015,重寫台語電影史:黑白底片、彩色技術轉型和黨國文化治理。碩士論文,國立臺灣大學社會科學院社會學研究所。

※本文原刊登於 ChiayiWiki 走讀嘉義俱樂部

【延伸閱讀】