(圖1-興中市場門樓、連棟店面、戲院樣貌。2023年6月拍攝/作者提供)

文/路款豪(文史工作者)

無論你是嘉義人,還是來訪木造都市的旅客,多半都聽過砂鍋魚頭,也可能知道中正路、文化路周邊有雞肉飯、豆花、拉麵、鹽酥雞、烤魷魚、咖哩餃、紅豆湯……各式各樣的街頭美食。但你知道美食街的「背後」那條街,有座默默支援店面生意的老市場嗎?

木造的興中市場與國寶戲院,曾熱鬧一時,後來成為備料工廠或攤位倉庫。市場的建築仍保留民國50年代的懷舊風貌,當年居民靠著自力籌建,在此落地生根,並向土地所有者——博愛仁愛之家——租地居住。近年卻面臨迫遷……

一、看繞境的女學生:嘉義的學校教育與都市發展

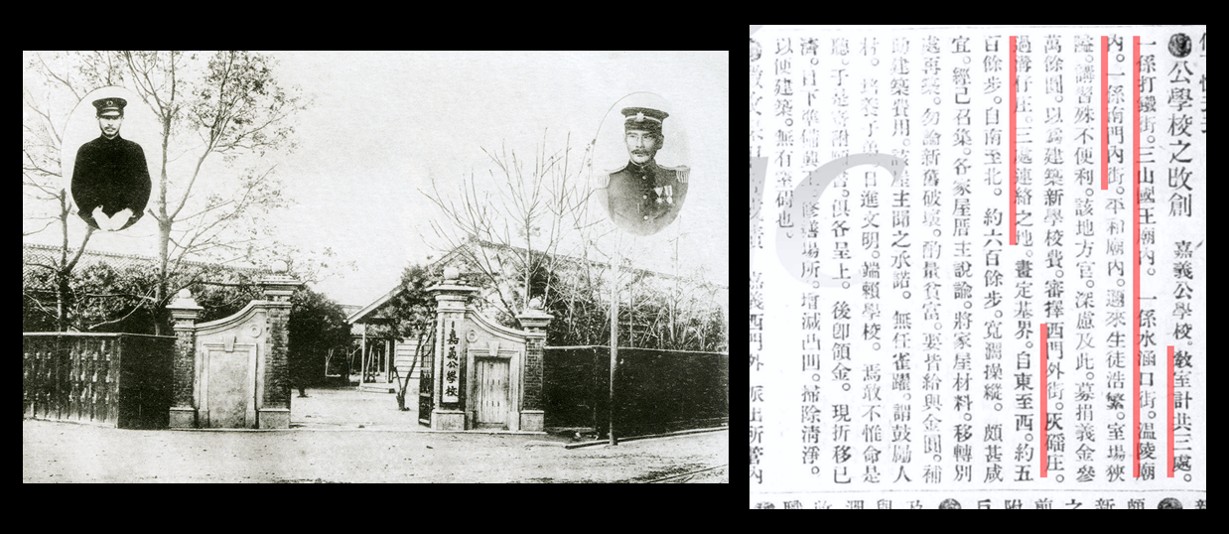

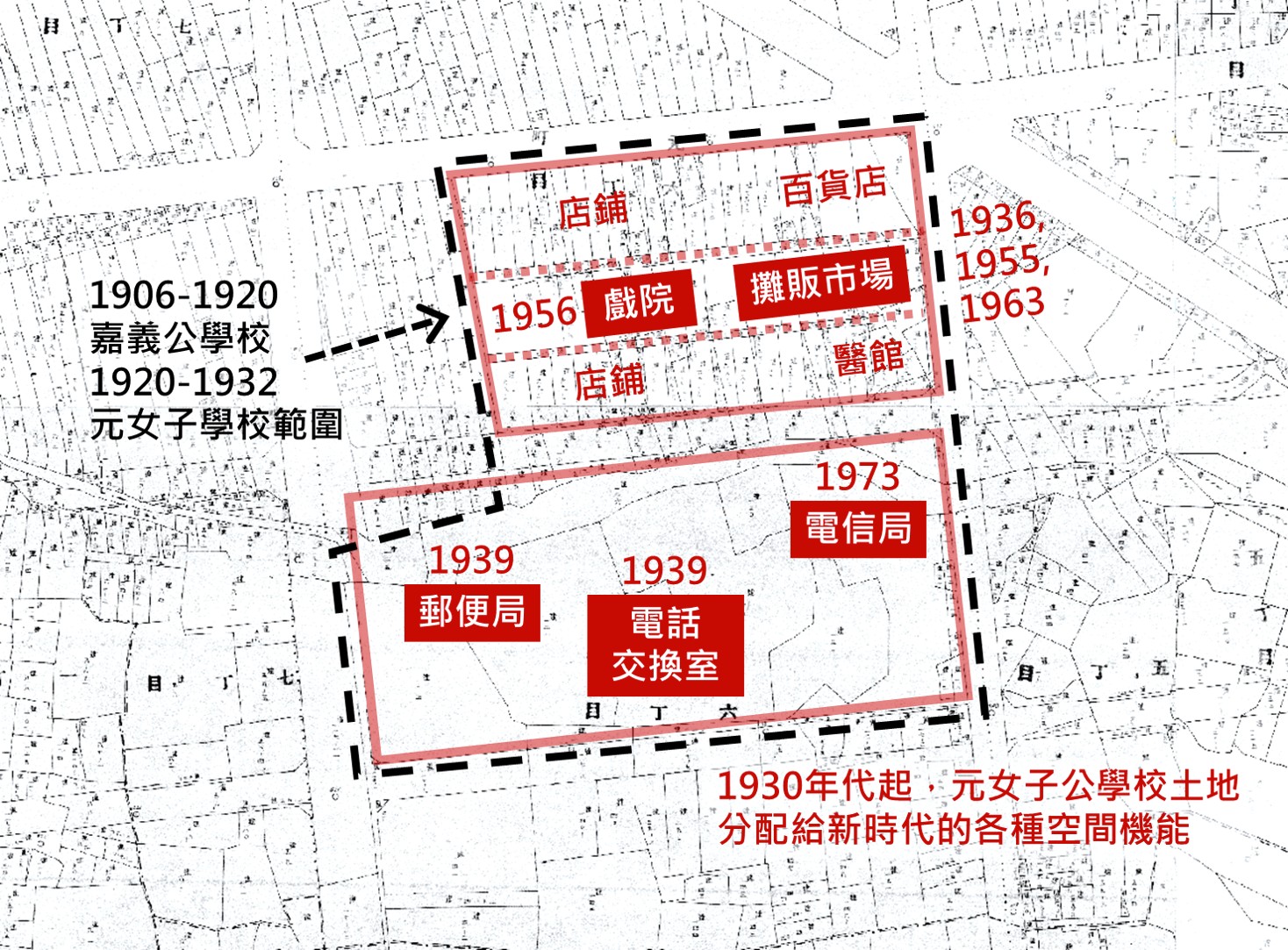

區位、區位,興中市場的所在位置非常重要,百餘年前日本統治嘉義初期,就已種下了因果。這塊土地曾作為1906年的嘉義公學校(後來輾轉成為崇文國小),1917年後校舍改為嘉義女子公學校(即現今的大同國小),直到1932年才結束教育功能。。

許多人知道,基礎教育是日本治理台灣的重要策略之一。教育不僅用來籠絡渴望子女成才的在地文士,更意圖培養一批懂日語、認同殖民政府的新一代。因此,學校的選址既要便利交通,又須具備充足空間,以容納日益增加的學生人數。

圖2 1906年嘉義公學校位於新城及舊城的銜接點(資料來源:台灣百年歷史地圖,嘉義市區改正圖)

圖3 嘉義公學校於1905年擇定校址、1906年地震後陸續興建堅固校舍(資料來源:國家文化記憶庫、台灣漢文日日新報)

1902年,縱貫鐵路延伸至嘉義並設置車站,此時整座城市的都市規劃,便希望將西方的新車站、與東方的舊城聯繫起來。1906年梅山大地震後,啟動市區改正工程,徹底重整市區內外的道路系統,開闢出棋盤式街道網。嘉義公學校也因此正式落腳於西門城外、距舊城咫尺之地,恰好位於舊城與新市街的交界處,成為城市新舊交融的節點。

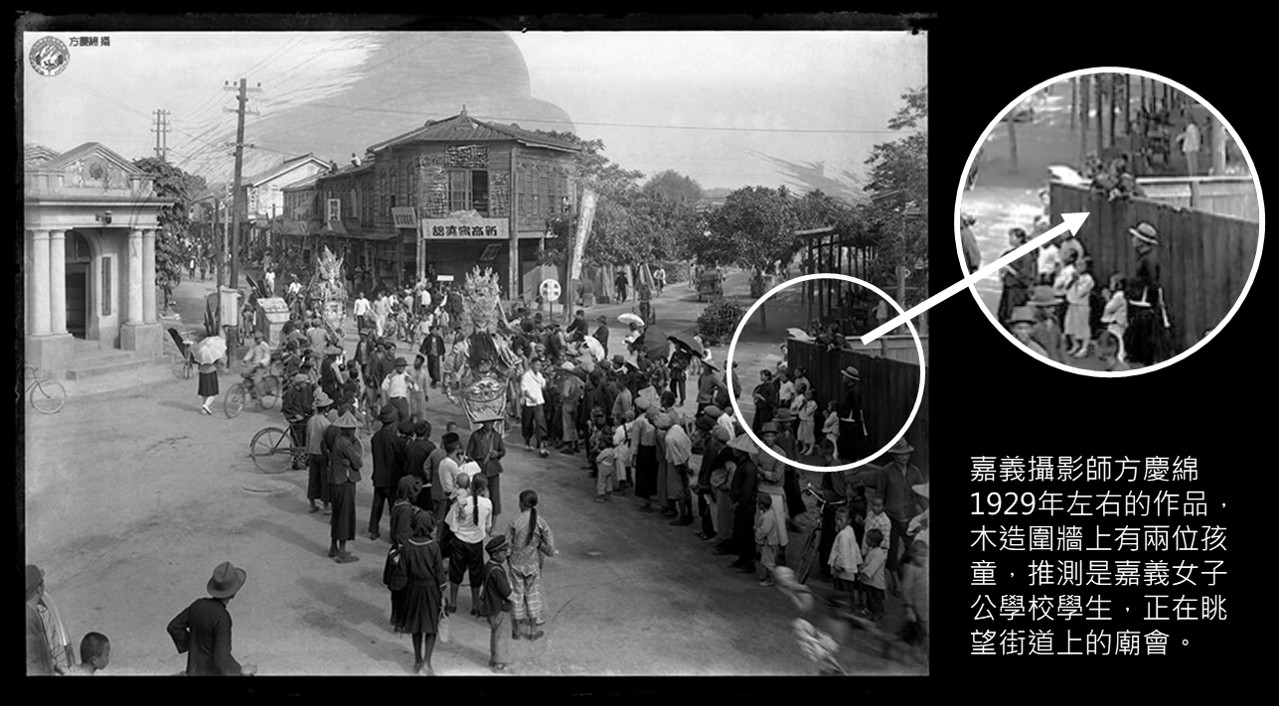

今日的光華路、中正路與興中街交會的六岔路口,可說是嘉義最具歷史意義的場景之一。知名畫家陳澄波與攝影師方慶綿,皆曾留下描繪此地熱鬧景象的作品。若仔細觀察方慶綿的《1929年廟會遊行經過新高寫真館》這幅作品,你是否有發現,那些攀在高大木製圍牆上、探頭張望七爺八爺身影的女學生?

圖4 方慶綿攝影作品,意外記錄下嘉義女子公學校的校園一角(資料來源:非池中藝術網、嘉義市立美術館)

二、鄰保館與共善事業:朝氣蓬勃的1930年代大嘉義

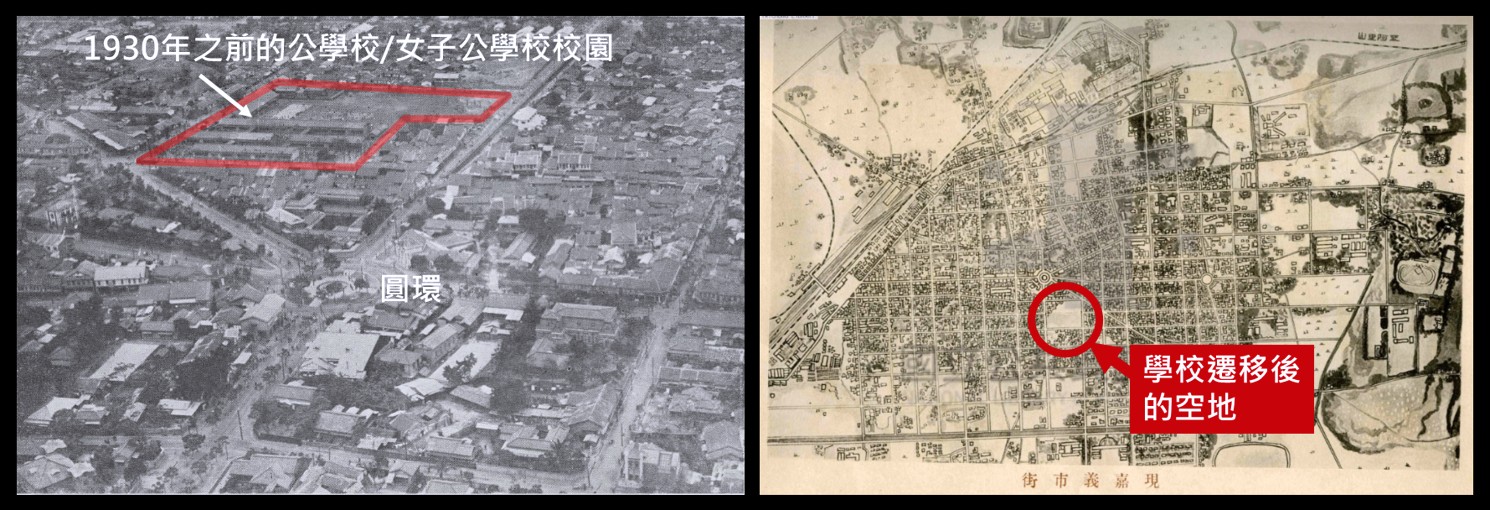

時間進入日本統治後期,嘉義女子公學校遷離後,原校地成為市中心難得一見的大面積素地。這片黃金地段隨即引發各界對商業開發與公共設施的無限想像。於是在1936年前後,嘉義市政府決定將該地重新規劃:一部分土地出售作為商用開發,另一部分則興建郵便局與電話交換室(落成於1939年)。最關鍵的是,市府特地保留了一塊空地作為「露天市場」,並將攤販租金收益投入公益用途,作為嘉義「鄰保館」的重要營運資金來源。

圖5 1930年代前後,嘉義市醞釀拆除女子公學校,並騰出大片空地。(資料來源:《日本地理大系·臺灣篇》、台灣總督府公文類纂)

圖6 1930年代後期女子公學校土地分拆,並興建新時代的商業及通訊設施。(資料來源:台灣百年歷史地圖)

這個年代,台灣受到英國與日本「睦鄰運動」(Settlement Movement)思想的影響,各地相繼設立「鄰保館」(Neighborhood House)。這項政策主張社區應不分貧富老少,共同參與互助事業,以達成「共善」的社會目標。其具體措施包括提供低廉住宅、成本價醫療服務,以及透過土地租賃等方式,建立一套可持續的財務機制。從今日的觀點來看,這正是一種融合「社區營造」與「社會企業」理念的社會創新模式。

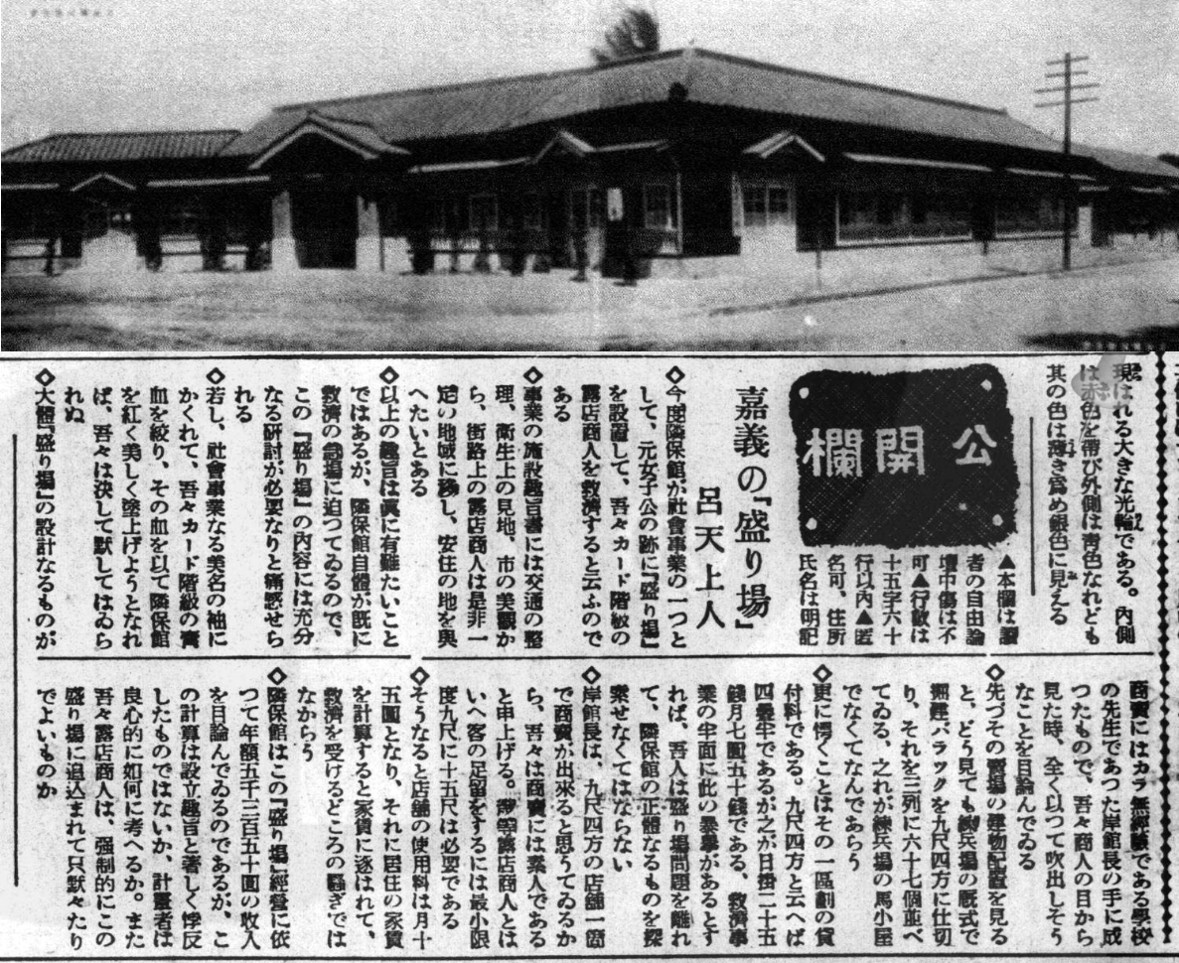

圖7 上圖為位於東門圓環旁的嘉義鄰保館,下面則是1936年嘉義市民、匿名於報章社論批評露天市場「盛り場(沙卡里巴)」的政策,認為規劃不符合零售業者之需求。(資料來源:國家文化記憶庫、台灣漢文日日新報)

1930年,嘉義街升格為嘉義市,獲得更大的自治權。地方仕紳頭人熱烈投入市政建設,推動「大嘉義」的都市發展構想。這一時期,嘉義城市機能日漸完善,觀光設施如「嘉義遊園地」相繼出現,商業空間也進行現代化改造,例如二通商店街的騎樓整飾工程。同時,軍工設施也陸續建設,包括嘉義飛行場、陸軍飛行第十四聯隊,以及嘉義化學工廠。最具象徵意義的,莫過於1933年重建落成、全台第一摩登的嘉義車站。

在這股都市現代化浪潮中,嘉義鄰保館的設立,正是為了回應快速變遷下所產生的貧富差距與社會問題。這套以都市建設為基礎的慈善體系,不但未因二戰期間的空襲而磨滅,反而在戰後延續。歷經多次整併,先後改制為嘉義救濟院、博愛救濟院,並於1982年(民國71年)更名為「嘉義博愛仁愛之家」。期間,嘉義多位重要地方人士曾任董事長,像是張李德和、劉傳來、林淇漳、張乃賡、李茂松、翁大有等人,皆為地方公益留下深遠影響。

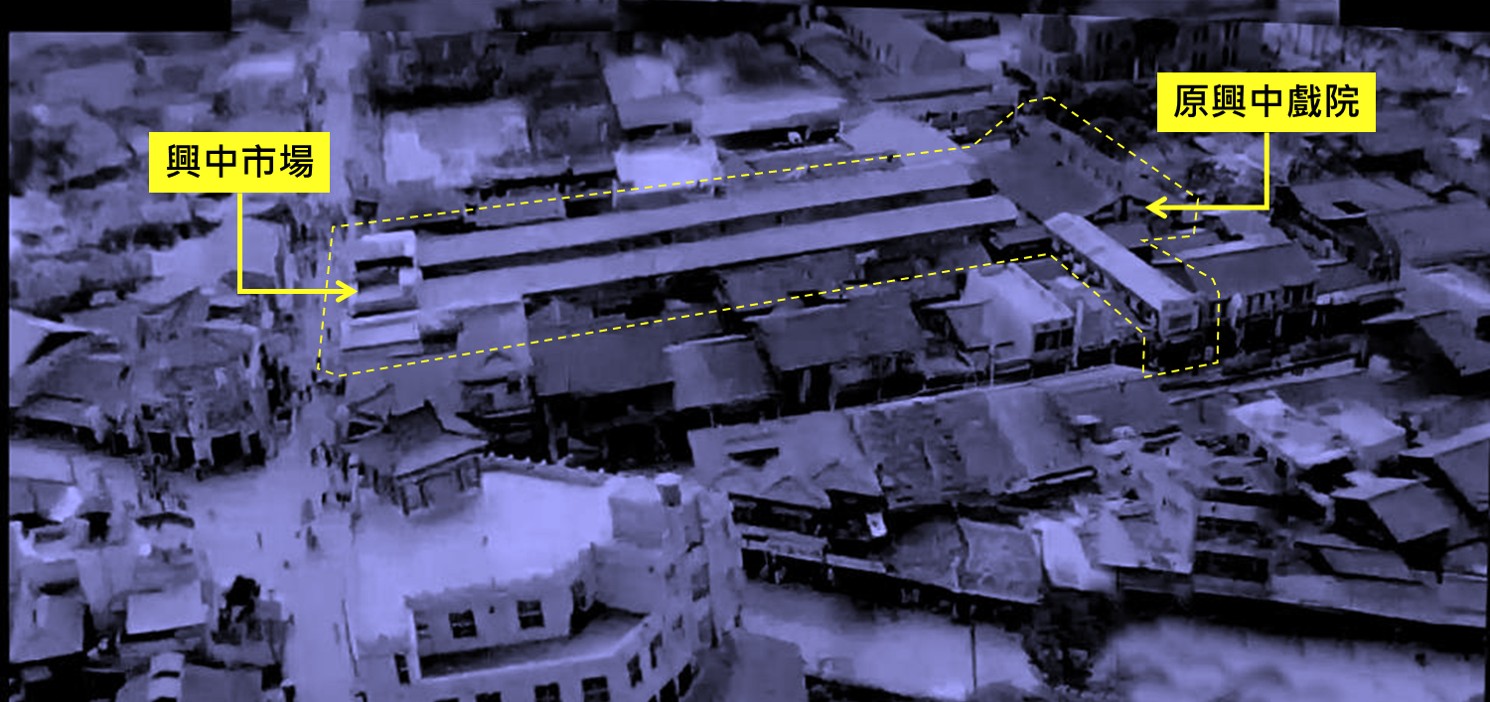

圖8 戰前露天市場文獻資料較多、照片較少,存留短短大約十年,就邁入戰後新時代。(資料來源:台灣百年歷史地圖、台灣漢文日日新報、嘉義市立博物館FB粉絲專頁)

三、興中市場驚魂記:台灣人自己run,會發生什麼事情?

光復後的台灣經歷了好長一段動盪時期。直到1950年韓戰爆發、美軍駐台,以及一系列農村土地改革後,百廢待舉的都市重新找回人氣。1955年,市長何茂取向博愛救濟院租地,興建「興中攤販市場」,1963年(民國52年)更重建為規模完整的「興中市場」,建築樣貌留存至今。

我們回顧一下民國40、50年代的嘉義街景:吳鳳北路寬敞筆直,美軍軍車經常停靠採買。外省基層軍民、本省農民,紛紛在路邊搭違建做小生意。漸漸形成「兵仔市」、「賊仔市」(賣軍品)、「雞仔市」(現宰雞販)。道路佔用、衛生治安惡化,市公所面臨相當大的壓力,於是找到適合土地新建市場、安置攤商,就成為重要的政策。

民國52年,市公所與市代會出面協調規劃,由攤商自籌資金,成立「興中市場改建委員會」。建築結合美援推廣的RC鋼筋混凝土技術,與嘉義常見的木造連棟街屋,規模整整齊齊,達50間店鋪。完工數月便遭遇白河地震,之後也挺過瑞里地震、921與嘉義大地震,如今雖然陳舊,仍保留昔日樣貌。

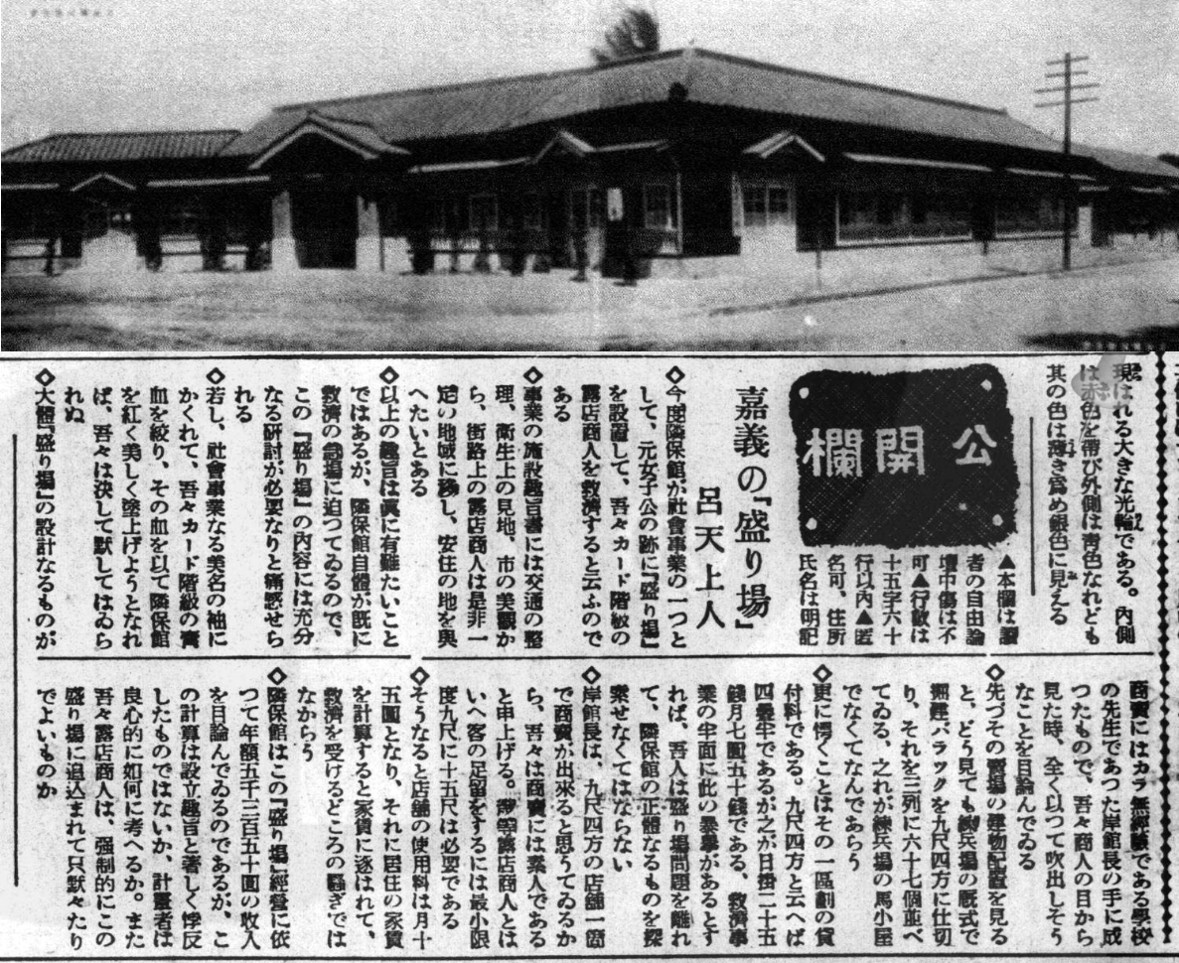

圖9 1964年甫落成的興中市場鳥瞰圖,可見兩排整齊簇新的屋頂。(資料來源:公視,賴澄茂紀錄片)

居民回憶,市場興建初期就捲入「蘇玉衡弊案」,導致市長下台、縣長停職。工程部分也坎坎坷坷,改建會長黃崑山,身兼市民代表、又兼興中戲院等多家娛樂場所的老闆,在過程中出了很多協調的力量。由此可以感受,興建過程風風火火,反映了光復後吏治不佳、「庶民」自力自治的難題與張力。

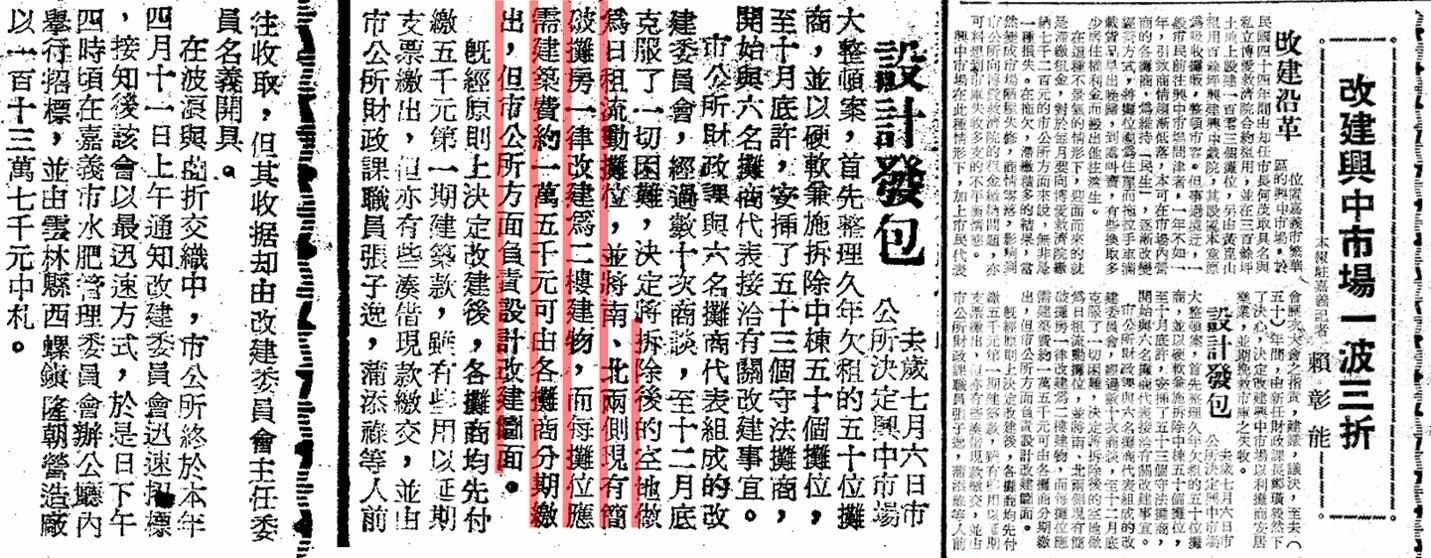

圖10 1962年臺灣民聲日報記者賴彰能,密切追蹤興中市場改建案,及嘉義市長蘇玉衡貪污醜聞。由豐富的報導可窺見當時地方自治的運作方式、籌組改建的組織細節,甚至是施工的方法。(資料來源:國立公共資訊圖書館)

四、樸素百姓成家立業:新世紀的拆除危機與主張

啊!時代的進步,與人民的幸福,原來是兩回事。

——賴和,1928,〈無聊的回憶〉

1963年後,市場樣貌大致底定,10年後曾遭火災,約三分之一木造建築改為RC構造,但整體面積未變。建築沉靜無聲,社會事卻暗潮湧動。自2016年起,地主博愛仁愛之家對居民提起訴訟,因早年「一言為定」的合約不清,居民敗訴,必須離開自己出資興建的家園。

但若回到民國52年,甚至更早至1936年,就能看到居民、官府與慈善機構在這個市場裡的緊密關係。居民在法院開庭前,翻出木箱鐵櫃中的租金收據、陳情信件,甚至捐米憑證,這些都是早年攤販生活艱難,卻仍配合政策、資助弱勢的證明,也反映出相互倚賴、共生的事實。什麼時候開始,這樣俎豆同榮、合作共善的社會理想,變成了土地所有權至上,壓倒使用權、無視居住權的土地制度?

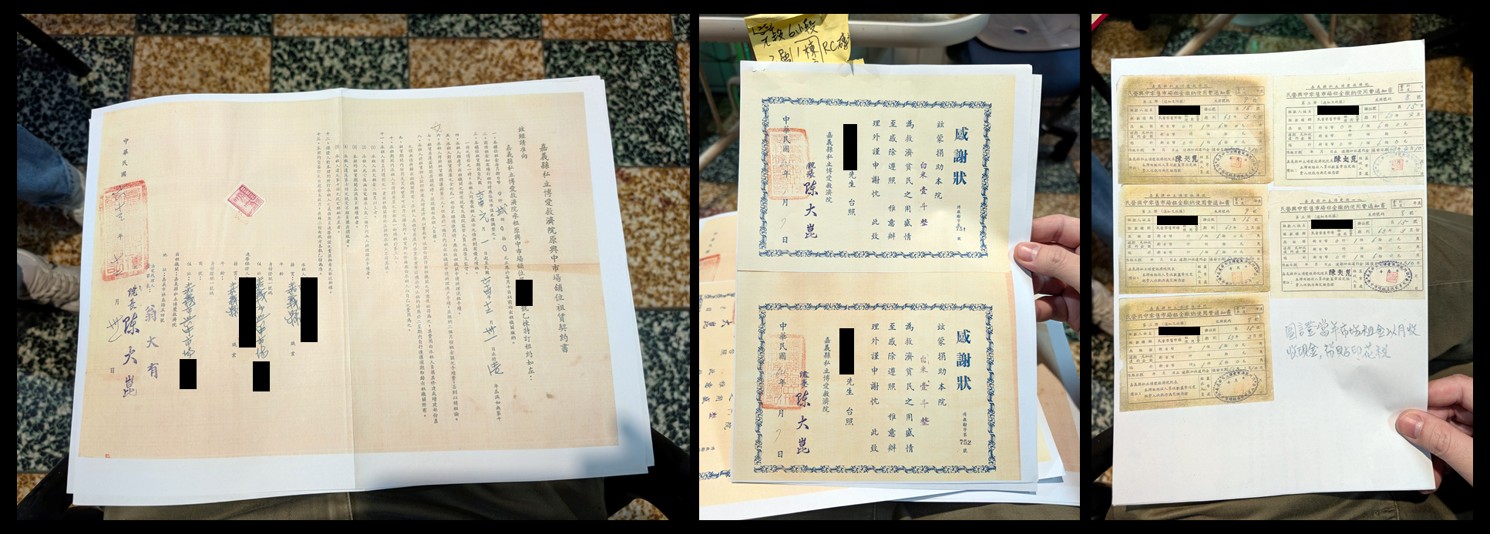

圖11 興中市場在住戶,拿出民國五十幾年至今的各種繳費、捐米單據,證明家族與市場、與慈善事業的深厚聯繫。

留下來的住戶,今年(2025)決定向嘉義市文化局提報歷史建築。他們認為,興中市場的建築與制度,意外見證了橫跨日治與戰後的社會發展。這是台灣人平民百姓,從蟲一樣的狀態掙脫出一片天地的證明,也是地方新舊仕紳,嘗試維繫社會穩定與繁榮的奮力嘗試。

彰化作家賴和曾說:「啊!時代的進步,與人民的幸福,原來是兩回事。」而在嘉義,一處建築空間,正具體告訴我們現代化的過程中發生了什麼。嘉義的興中市場,是個特別的地方。未來,是否能成就彼此的幸福?

圖12 左上:興中市場及戲院鳥瞰圖。右上:興中市場連棟店鋪。左下:興中市場門樓水泥磚紋樣。右下:房屋室內保留了興建之初的騎樓柱,以及相通的騎樓空間(鐵門處)。

※本文原刊登於 ChiayiWiki 走讀嘉義俱樂部

【延伸閱讀】