文/公庫記者許詩愷

圖/香港獨立媒體網提供

站在刀鋒上的平衡|一名香港16歲抗爭者專訪(上)

生於亂世有種責任|一名香港16歲抗爭者專訪(下)

|

7月1日凌晨,再過幾個小時就是「香港特別行政區」成立22周年升旗典禮,阿邦(化名)一早便和朋友抵達立法會周遭,此刻的他們深知在6月9日、6月12日兩次大規模驅離後,警方隨時有可能動武,流血已是必然之事,卻沒預測到當天群眾將攻入立法會大樓。 回憶起七一事件,阿邦直言: 「我感覺那天是個轉捩點,從反惡法到對政府整體的不信任,焦點一直在轉移,已經無法回頭,更不能放棄,很多人擔心這次若失敗,再沒有下一次機會。」 |

盯著不斷跳出更新的社群網站而失眠,天色漸光開始整理行囊,告知或瞞著親友今日又將趕赴街頭。抵達現場不需受指揮,自行和路人就地取材造防線,或待在中後方負責傳遞資訊和物資,目標是杯葛政府運作,讓警力疲於奔命,最後守到不得不離開為止,向一期一會的夥伴約好下次再見,一個都不能少。

示威者形容這是「Be Water」,它源於李小龍的武學理念:不拘形式如水流動,進時以柔克剛,退可包容萬物。這股蔓延全港的大浪尚無盡頭,浪花下甚至包含了許多未成年中學生,阿邦也是其中一人,上萬顆平凡水滴中的一份子。

阿邦家住新界,父母皆受過高等教育並關心社會議題,才在讀小學時,家人已帶他見識2014年香港學界大罷課,以及雨傘運動期間的佔領現場。這個夏天他原本有留學計畫,有很多記者怕聊下去會離題的少年煩惱或夢想,但今年七月至今,他卻幾乎每場集會無役不與。

六月集會多在香港島和政府行政區,但七月開始往各市區遍地開花後,示威者逐日和警方進行巷戰。

留守前線的群眾多半會在成功拖延警方後撤退,更換衣物或丟棄抗爭工具,並將「齊上齊落」做為Be Water原則。

我們和阿邦相約台北某個捷運站出口,握完手,開門見山問他台灣行的感想,阿邦回答「去了你們笑說都是觀光客的地方啊,昨日剛和朋友去九份、基隆,風景很漂亮。」

當天全台豔陽高照,香港則遇上薇帕颱風襲擊,近千人仍頂著暴雨聚齊東區裁判法院外,聲援28日被政府控告《暴動罪》的44名示威者,阿邦身穿足球衣,步伐比台灣人緊湊,卻沒有本地成年人的厭世之氣,我們遠遠便猜中那是他,他和目前最年輕的被告者同齡,只有16歲。

對阿邦這一代年輕人而言,雨傘運動、銅鑼灣書店事件、議員參選人遭取消選舉資格、已當選的民主派議員被褫奪職位,這些新聞伴隨他們成長。

縱然同儕間也有不少人和政治保持距離,但抗爭規模連日提升,阿邦發現他們慢慢理解到自己無法置身事外,憤怒的原因當然不只針對逃犯條例,而是背後更龐大的壓迫,諸如香港的言論自由、選舉自由、司法自由不斷受北京干涉、警方濫權執法、縱容黑道攻擊市民等,一層一層鯨吞蠶食,國家機器掌控社會的效率令人防不勝防。

「在七一之前已經有三個人犧牲,那天每個人應該都有了受傷的心理準備,至於救義士(註1)那件事不是害怕輿論,他們四個人自行做出決定,只是大家覺得不忍心,所以去救。」阿邦在立法會外守到接近12點才離開,從此站上前線,選擇Be water。

|

註1:七一攻佔立法會當天,警方宣告將在晚間12點後清場,但仍有4名示威者自願留在議場內,強調他們不怕犧牲,但在最後時限前,百餘名已離開立法會大樓的群眾突然返回議場,強行扛著4人離開,並向媒體回答「害怕以後再也見不到他們,大家決定一起上來救人,一起走。」 |

緊接著屯門、九龍、上水、沙田,截稿前再蔓延至元朗、上環、旺角、黃大仙,香港全境幾乎只剩郊區未籠罩烽火,連穿著拖鞋的街坊鄰居都出面阻擋警力進入社區,警方持續開火驅逐群眾,他們聽來卻像宣告馬拉松起跑的鳴槍,原先維持守勢的群眾開始對政府反擊,從六月百萬人遊行演變到七月衝擊立法會、包圍各區警署,逼這位少年不得不早熟。

阿邦的「普通話」非常好,口音不似記者近日接觸的香港成年人濃厚,還會主動把粵語用詞改成台灣話,但每提及衝突現場,他總會先停頓幾秒,仔細思索措辭再開口,一來是香港政府持續強硬控告示威者,目前超過180人遭逮捕,他們不方便透露太多特徵,同時也擔心敘述得太詳細會嚇到台灣讀者。

所有社會運動皆如此,群眾對抗掌權者的同時必須不斷向外界溝通,注意風向,否則隨時可能遭輿論反噬,除非「共同敵人」龐大到難以忽視,或者出現不顧一切的「義士」以肉身喚起關注,雙方站在刀鋒尖端達成恐怖平衡,文攻武嚇互不退讓,如同阿邦形容「已經無法回頭。」

根據香港民意研究所調查,目前有高達70.3%市民不滿政府表現,遠超出雨傘運動期間的最高值50.8%,至於香港回歸前五年最高僅19%;這份民調作業時間為7月17日到19日,而14日晚間,警方在沙田區遊行後進入新城山商場無差別攻擊群眾,阿邦也在現場。

香港警方在六月下旬一度減少使用武力,七一立法會事件後則開始迅速加強鎮壓力道。

除了以簡易防護阻擋警方推進外,目前也有部分示威者在包圍警署時主動用磚頭反擊,或放火設置防線。

「要去沙田車站一定會經過商場,如果商場沒有報警,依法來說警察不能進去,而且很多人,包含一般市民都只是路過,或正要離開了,但警察卻包圍他們,接著直接開始攻擊。」阿邦親眼所見,進入7月後警方提升武力,群眾被迫同步加強反抗,每個禮拜的衝突越演越烈,月底又發生元朗黑道事件,市民對警方濫權、政府失能的印象合而為一,將警察視為只顧維護政權,罔顧市民安危的打手。

問阿邦自認是勇武派嗎?他反駁:「胡椒水、催淚彈射過來的時候不會區分你是誰啊。」

阿邦解釋,前線參與者看起來大多在17到25歲之間,只是因為他們相對比較沒有包袱,現場也有不少長者挺身而出,重點是「不忍心」,大家覺得一定要做些事,每個人的狀況不同,在各區守護連儂牆(標語牆),在機場靜坐集會,其實都一樣,不是外界所想像,示威者明顯分成「勇武」或「和理非」兩派那麼複雜。

沒有大型集會的平日,阿邦經常上街貼文宣、發傳單,多次有路人給予鼓勵,提醒他們注意安全,也會遇到同樣在自發性進行宣傳的夥伴,有餐廳主動請沒錢的學生吃飯,一般市民在車站裡留下地鐵票,甚至在衝突外圍提供義務載送,他像突然想起兒時回憶般,笑著說「我媽之前看到有年輕人買了一大袋頭盔,就塞給他500元。」

「這就是兄弟爬山,各自努力,各有各做。」阿邦強調。

7月14日沙田區遊行後,警方圍堵、攻擊進入新城市商場的示威者,甚至波及了一般民眾。

7月14日沙田區遊行後,警方圍堵、攻擊進入新城市商場的示威者,甚至波及了一般民眾。

7月1日佔領立法會前夕,聚集大門外的上千名示威者。

大人們可能認為雨傘運動失敗了,結束後群眾開始分裂,社會氛圍越來越黯淡,但它依然是下一代年輕人的啟蒙。對阿邦來說,那只是一個過程,沒有事情能一帆風順,市民只能不斷參與,繼續做下去,像鐘擺一樣,上次結果不好,他們現在學會了be water,學會團結。

當外界,尤其是台灣人隔海聲援時,很容易將自身處境投射在香港人身上,阿邦反問:「團結是一種成長嗎?我覺得『成長』不應和『願意抗爭』劃上等號,這畢竟不是我們想見到的處境,成長原本應是每個人各自的私事。」

「群眾的內部矛盾還是存在,我們只是搭著同一班列車,往同一個方向前進,每個人可能有各自想下車的地方,那是每個人的自由,但列車仍在行進,行進間沒辦法跳車,我們必須先一起度過某段路程。」阿邦說他在網路上看到這段話,印象很深刻,想跟我們分享。

當下我們差點忘記他才16歲。

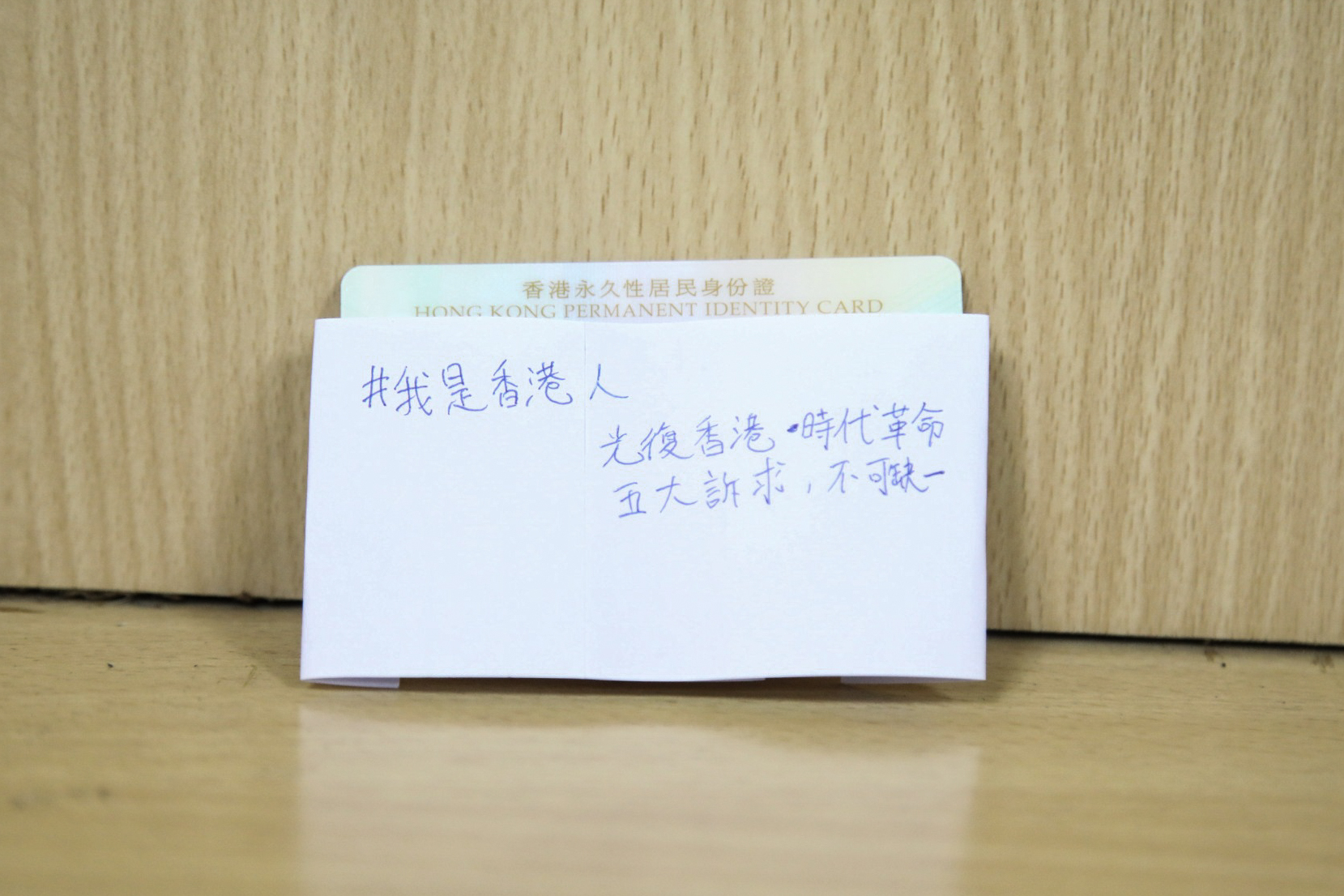

阿邦擔心留下線索會遭秋後算帳,只讓我們拍攝這張掩蓋後的香港身份證。