文/杜可瑜(大直高中歷史科教師)

對於高中歷史課綱的爭議,在今夏升到最高溫,在各式媒體裡不同觀點與立場的文章和話語紛呈。同一時間,日本高中生亦走上街頭反對眾院通過的安保法案,因此首相安倍晉三在8月14日發表對第二次世界大戰結束七十週年的言論備受矚目,認為這是日本政府在外交軍事政策方面的表態。

「如何面對歷史」似乎顯現了將通往怎樣的未來,而歷史教育則是影響「如何面對歷史」的其一重要方式。臺灣高中歷史課綱的討論為什麼總是輕易被認為或炒作成「統獨之爭」,理由就不言而喻了,因為島嶼住民對於未來的想像莫衷一是。

有人說,課綱就是反映執政黨的理想,「既然選國民黨執政,全民應該尊重執政黨的方向。」也有人說,要反微調課綱,最快速有效的方法就是讓明年政黨輪替。還有人說,歷史教育就是輪流洗腦。

上述三方的態度,其實同樣反映出以下的觀點:

1. 歷史要為政治服務,執政黨就可以決定歷史觀點。

2. 歷史教育就是一連串歷史知識的總和,而課綱就是歷史知識的規範與確認。

然而,真的是這樣嗎?

歷史課綱微調的爭議,癥結不是統一或獨立

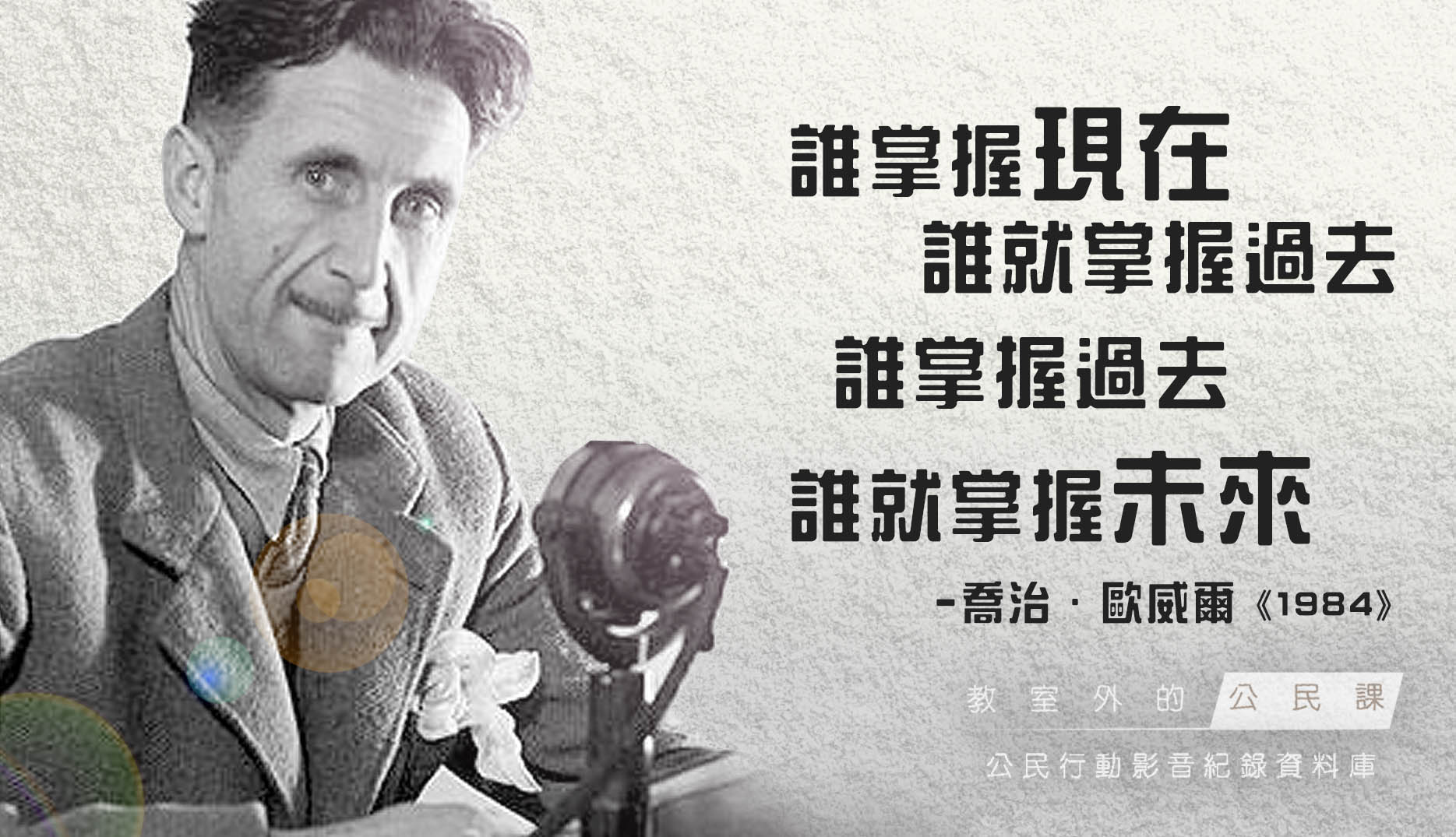

「誰掌握現在,誰就掌握過去;誰掌握過去,誰就掌握未來。」喬治‧歐威爾《1984》中多次被引用的名言,清楚說明了「權力」如何運用在「過去-現在-未來」這條脈絡的詮釋上。作為民主國家,投票結果並不等於國家主權成為某政黨所有,歷史課綱的書寫與詮釋依然不應被執政黨壟斷;否則民主無異徒具選舉形式,不具實質內涵。換句話說,無論是歷史的學術研究或是國民教育,其內容都不是為了圓滿任何執政政黨的理想,而是必須捍衛自由精神。

再來,歷史教育究竟應該是知識的堆疊還是能力的培養?雖然兩者不見得全然切割(以知識積累為主仍會有助於增進能力,而要鍛鍊能力之時需有知識為基礎),但歷史作為國民教育的學科之一,當以何者為主、何者為輔?

如果關鍵是知識,那麼,在不同史觀之下自然會衍生出是非對錯之別,於是歷史課綱就成為兵家必爭之地。如果重點在能力,那麼,知識是提供訓練的文本材料,而理解、應用、分析、綜合、評鑑等才是真正的教育目標,在這種情況下,歷史課綱的責任不是確認知識的是非對錯,而是清楚定義這些能力,以及在歷史這門學科裡如何實現。

從「佐藤學」、「學習共同體」、「PISA導向」、「翻轉教育」、「學思達」、「MAPS教學法」……這幾年最具話題性的教學方式,內涵與運作方式雖不盡相同,但「以學生為中心」、「以能力為導向」是共通點;即便教育部並不強迫推動上述教學形式,但確實鼓勵教師專業能力朝這個方向精進。那麼,這種觀念運用於歷史教育時,歷史課綱的主要內容就會是「核心能力」,而不是符合任何政黨意識形態的知識大集合,更應該被重視的是「核心能力」如何被落實於課堂教學裡,以及如何進行評量。

既然如此,課綱微調與否有差嗎?

目前,教科書需要通過審查才能取得執照,而審查的標準就是課綱。因此,我們認為,在歷史課綱的內容方面,知識不宜細瑣,用詞更應中性,這樣教科書的編寫才能夠確保空間與彈性。如今的課綱微調,反其道而行,以單一觀點控制歷史教育,這是許多歷史學者與中學教師無法接受的。

歷史課綱微調的爭議,癥結不是統一或獨立,而是封閉或開放、知識導向或能力導向。只有以「核心能力」為主的歷史課綱,可以免除政黨輪替等於歷史輪替的問題,而課綱在知識點的適度留白,才是給予不同觀點進入各式教科書的機會,也才能避免傷害島嶼住民對於未來的不同想像。

請將凱撒的還給凱撒,歷史教育的討論需要持續向前進步,這應該是一則申論題,而不是大中國史觀或台獨史觀的是非題。

關於紀錄片《蘆葦之歌》

在這次的歷史課綱微調事件裡,如何書寫慰安婦成為激戰的爭議點。就在8/14國際慰安婦紀念日,由婦女救援基金會籌拍的、以慰安婦阿嬤為主題的紀錄片《蘆葦之歌》終於在院線上映了。這部紀錄片的內容,可以提供歷史課綱微調爭議一些想法。

《蘆葦之歌》是慰安婦阿嬤的光影紀實,影片裡未曾強調她們成為慰安婦的過程,甚至不是直接描述戰爭有多罪惡,而是呈現這些慰安婦阿嬤怎麼面對回憶很艱難、遺忘更艱難的生命疼痛。這種處理手法,並不表示戰爭不罪惡,而是透過婦援會開設的身心工作坊的幾個段落,足以看到「成為慰安婦」的經驗不單單是對身體的摧殘,更是對心靈的斲傷,從此生命宛如無星無月的永夜,黑暗成片。

從默默承受到願意站出,從充滿憤恨到釋放哀傷,從孤獨無依到懷抱信仰……有著相似經驗的每位阿嬤,其實歷經不同的療癒過程;即使傷痕無法抹消,在自己的意志、彼此的支持和婦援會的協助之下,新的能量能夠讓生命昂首前行。

日本政府始終不曾向慰安婦的正式道歉與賠償,無疑是令人憤怒的,《蘆葦之歌》將阿嬤們前往日本國會向在野黨領袖表達意見的畫面,直接呈現出來,但,這部電影並沒有不斷推向民族主義式的激情控訴;在這個過程裡,亦有日本民間團體參與要求政府謝罪與賠償的工作,包括義務律師,甚至一行人來臺灣探望受傷的慰安婦阿嬤。

小桃阿嬤的夢想是打一條圍巾送給馬英九總統,她實現了,還親自替馬英九總統圍上;觀看這個畫面的時候,政治立場絕不會是重點,而是好為小桃阿嬤開心。而當秀妹阿嬤說出最感謝的是早就不記得臉孔的某位日本兵,因為在最痛苦的時候,他的話語曾經給了她希望與安慰;這片段,總不會被詮釋為這部電影媚日吧。

在《蘆葦之歌》裡,我們更清楚地看到,所謂的原諒,不單單是指對於當時的他者(日本兵),同時包含了當時的自己。就如同,在秀妹阿嬤的言語裡,也隱隱看到了一個年輕的日本兵,曾經被戰爭黑暗與恐懼淹沒。整部電影,我們看到了屬於「人」的複雜,要超越苦痛也不是表面上寬恕了誰,而輕易貼上好或壞、對或錯的標籤,或許只是讓我們距離「對『人』的真實了解」更形遙遠。

大家不妨想一想,如果這部關於慰安婦阿嬤的紀錄片,是教育部以微調歷史課綱的宗旨來拍攝,它的內容重點會是什麼、它會呈現怎樣的面貌?也許,《蘆葦之歌》之所以令人動容,就在於它不是歷史教科書,不需符合一個細節瑣碎、處處框架的剛性歷史課綱。