公庫按:徐世榮在臉書上發表「土地徵收是基本人權的課題,絕非是金錢補償的課題!」敬告政府不要故意塑造土地所有權人貪得無厭的形象。施威全在臉書上回應:土地權這概念源自於貴族階級的特權利益,財產權是少數人的特權。公庫邀稿徐世榮及施威全的再回應文,希望藉此引發更多討論。

文 / 陳虹穎

首先,就施威全再回應的標題─「財產權不是天賦人權、也無須道德化」,我想先釐清:我認同財產權不是天賦人權,但不認為指出產權的社會鑲嵌/社會責任,是企圖道德化產權存在,反而是探究產權作為物質基礎的生產倫理。[1]

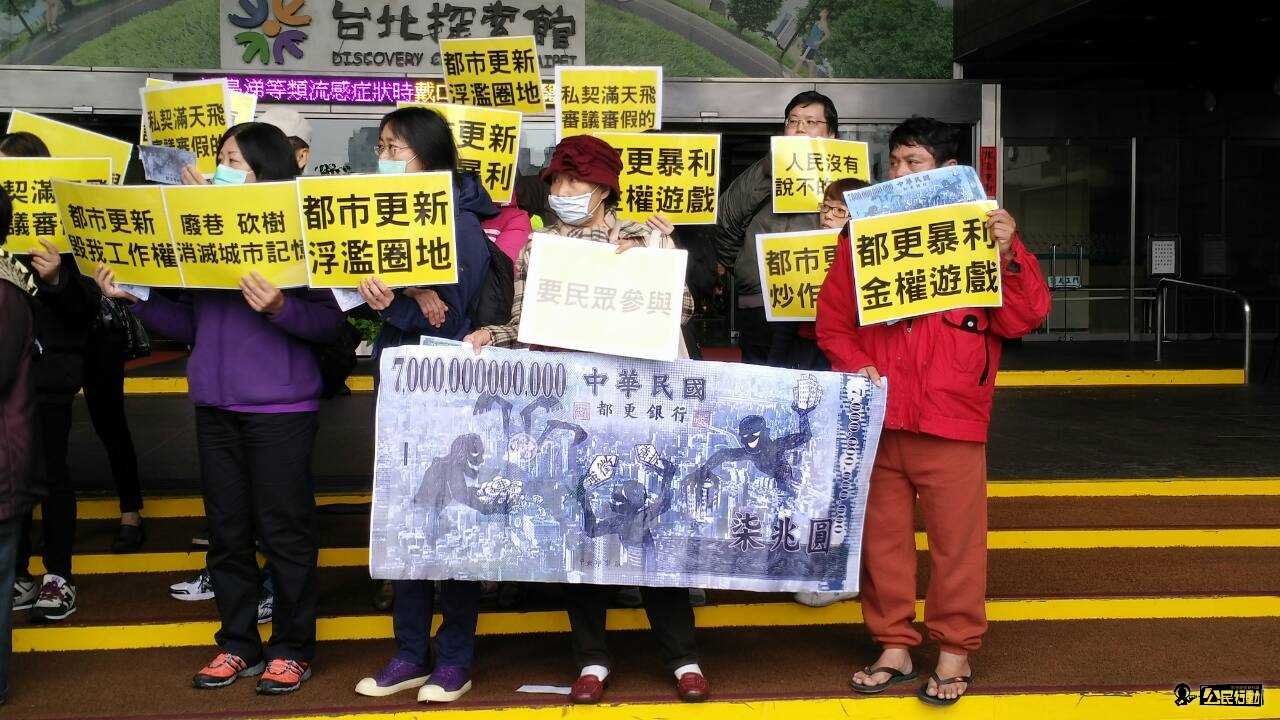

在此前提,我想回應不同立論怎麼影響我們理解當前土地抗爭和空間決策政治。先搬結論:財產權是現代資本主義社會配置給個人/家系的物質生存條件,同時也是提供個人/家系/機構進行資本積累的慾望機器。就我片面觀察,當前許多土地抗爭的組織,是擁抱高度混沌的社會基礎,認知到土地/空間產權的雙面性,學著謹慎進行對話與前行。純粹以「捍衛私有產權」係保障右派權貴說法,不只是個人政治判斷問題,而可能過快簡化與產權相關的土地抗爭運動。

台灣戰後以來循著土地與居住發起的抗爭、訴求異質多樣。但除了一九八九年無殼蝸牛運動後續產生的租戶權益組織(譬如崔媽媽基金會)以外,其餘產權為基礎的抗爭,通常欠缺長期組織性累積,以土地坪數、金錢價格被擺平而潰散[2]。

這個直接後果是,大量無產權住戶在不同都市計畫、都市更新或市地重劃法令下,長期被視為不存在、無資格的人。此外,有產權住戶的個別組織抗爭,也極易透過坪數、價格條件一一擊破。由下而上的個別零星抗爭,成不了促成空間政策工具民主化的氣候。

這是為什麼,我個人很珍惜當前跨越產權狀態土地運動的團結與對話[3]。跨產權(tenure)的運動對話,並不代表能消解生產工具差異間的巨大矛盾。但至少這種天真妄想的實踐,是嘗試看見彼此遭遇資本積累機器輾壓之共同處境的第一步。

就施文指稱的「財產權的道德化」,我不確定道德化說法是從何而來。在前文中,我討論產權社會性質(鑲嵌)與社會責任,並沒有企圖道德化產權的存在。在現今市場趨向的治理基礎與社會現實,產“權”本身,是眾多生存權利凝鍊的物質基礎,也是現代財產權法令制度下,有實際行使抗拒效力的工具。就我所看見的,這些不同土地抗爭談的,從不是單純的「財產權」,而是透過它映射出不同生存條件所攀附的物質基礎─譬如居住權利、生計權利。然而,政府回應與資本傳媒機器的評斷,卻是以「財產權」為基礎,談價格補償[4]。

在這前提下,我提出產權的社會鑲嵌,原本延伸討論的企圖是,既然當前社會中,財產權作為一種「物質基礎-權利關係」的複合物,本身揉雜了什麼社會意義?該擔負什麼責任。

另外,感謝施威全的再回應,點出這串討論兩個關鍵命題,讓討論串不淪為個人的政治哲學喜好,而是呼應David Harvey所說─「左派再不思考自己的理論與戰術就晚了」。

施提出一個命題:「生產關係關鍵性地決定了社會關係」。我想這其實是延伸討論的核心。在我前一回應中,提了都市更新實踐中,有/無產權者相當眼花撩亂的社會關係[5]如何推翻了基於馬克思主義的既有認知─生產關係決定再分配結果。目的就是要指出:判斷有產、無產者的社會關係,不只是「有/無產」的社會階級概念,「交換機制」介入「再分配政治」,佔據份量越來越重[6]。

從土地徵收、市地重劃到都市更新,這些當前為人詬病的條例、施行細則所操弄的是剛性交換機制的重新確立:確保產權者/住民不阻撓開發方意志的做法,便是全面使「空間=產權=權利價格化」的公式成立。

另一衍生命題是:施回到英國圈地運動例子,指出當時英國農民產權持有狀態的多樣性,是我用後設財產權概念加諸的判斷。我的回應,是也不是。多重差異的土地抗爭與運動取徑,呈現的是現實世界的複雜混濁。這不純粹能因「權狀」作為抵禦工具,就通盤收歸入自由主義「保障私有產權」的語脈。

在我參與有產權者為主的組織性抗爭經驗裡,「有產無實權」現象,不是前現代英國圈地運動的特有產物。反而也存在於當前許多土地抗爭裡。

在這些開發計畫中,產權的行使,前提要件大多是接受開發計畫。具體行使範圍或許存在於財產價值的兌換─接受政府/開發商的交換價值安排、轉賣第三方,意見聽取,或行使法律訴訟。但表面上因「有土地房子」帶來的社會關係差異,在真實操作裡,經常是不存在。更極端的說,是包裹在「產權」虛像下,「有(負)資產、無實權」的存在。

這些有土地房子的人們,經常誤以為:一紙財產權狀在手,開發主耐我何?但實質走幾遭這些行政/社會過程,虛幻的都委會三分鐘發言權、單向佈達的重劃、權利變換計畫,以及談判交換價值以外毫無斡旋空間的社會現實,都是這些產權主陸續意識到「有產未必有權」的時刻。

在一些都市更新審議會的現場,我們常可看見一方是少數地主主張堅決不願配合,並就受欺壓、蒙騙舉證歷歷。另一方面,絕大多數地主懇切拜託主席、委員與實施者,多一些容積獎勵給該重建案。一個簡單直觀的判斷,會認為兩者都(可能)出自資產階級地主的貪婪心態。但如果試著用辯證性方法看待這些地主、實施者、官員、容積、都更政策法令與審議會空間的內部關係 (internal relations),亦即彼此如何看待對方?如何生成這些「看待」的方法?可能會得到不同的理解方法,進而共同尋求制度面乃至個案面的解套。

用「對城市的權利(rights to the city)」角度來看,有無房子土地,物質-社會條件基礎是截然不同。但在空間生產的政治過程,兩者都經歷不同形式的社會排除。更多時候,因為異議產權主脫產不易,無法像無產租戶換個地方,索性脫離這些對峙關係;反而需承受更多長期集中加諸於個人的社會汙名與壓力,譬如讓人不由分說的簡便標籤─「釘子戶」。

上述再回應,目的是在重新將「交換關係」置入我們分析、看待當前土地相關抗爭與規劃間的(假性)衝突。唯有如此,我們才可能更進一步從產權的社會責任視角,不絕對道德化/正當化一種身分存在,而是同步理解當前並存的諸多「產權主紛爭」─譬如:重劃/都更/土徵住戶的支持與抵抗、空間法令規則裡人權的空缺,社會住宅興建案與周邊住戶的反彈…等,從重探空間(市場)生產的倫理原則出發。

—

[1] 若回顧徐世榮老師原初發文,從沒提過財產權是天賦人權。我認同「財產權不是天賦人權」。因此我初步推斷,施威全此回應,是針對徐老師原初命題「土地徵收是基本人權的課題」而來。

[2] 無論是解嚴以前三重二重疏洪道洲後村的土地抗爭或晚近台北五分埔無產權現住戶抗爭,要求專案讓售,低價使現住戶優先購買學產地,都是操作「產權價格補償邏輯」的衍生事件。

[3] 這些跨居住權議題的交會,譬如反迫遷連線作為一平台組成,包括了遊民的城市(空間)權利[當代漂泊]、非正式聚落的居住權[華光社區訪調小組、紹興學程]、以及有產者抗爭[都市更新受害者聯盟、淡海二期反迫遷自救會],以及相關合作團體如樂生青年聯盟、反台南鐵路東移自救會、日日春文萌樓都更案、塭仔圳重劃案美華新村自救會、台中、高雄等地迫遷案件的自救會…等。

[4] 我以為這是徐世榮老師原文所謂「產權為基本人權」可能的意思。但這部分有待徐老師解釋為準。

[5] 有些未舉的例子是:在地政治代表透過介入都更過程中,就算非基地內產權人,也能透過檯面下交易,被分配一兩個住宅單位作為空間生產的政治酬庸。

[6] 這在柄谷行人近年來的相關著作也有相當討論。

【回應】徐世榮:「保障財產權就是右派?」是教條式的說法

【回應】施威全:保衛私有產權論述無法抵擋弱勢農民競逐土地增值利益

【回應】陳虹穎:商榷「財產權」的社會性質與社會責任

【回應】施威全:財產權不是天賦人權,也無須道德化

【回應】陳虹穎:再談產權、土地抗爭與空間倫理