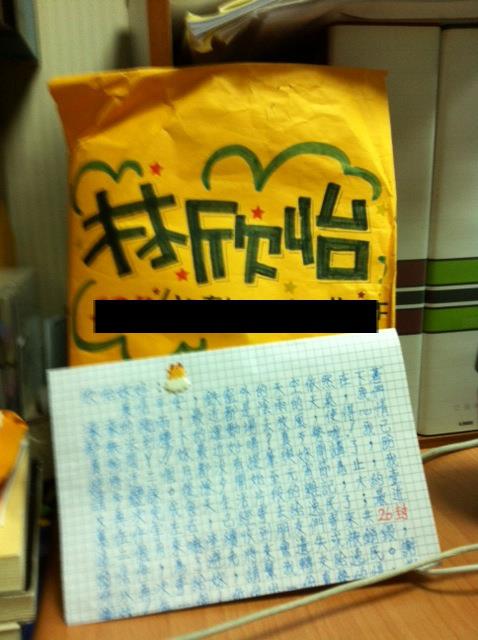

文、首圖/林欣怡(台灣廢除死刑推動聯盟執行長)

「廢話電子報」編按:本文所述為真實故事,但部分內容為隱匿當事者身分而有所更動,文中提及人物皆為化名。

我時常收到來自看守所的信,是死刑犯寫的。但有一年,我收到一封來自少年輔育院的信,信中生澀的筆跡寫著請我務必要幫忙他的爸爸。他的爸爸是一位死刑犯。

我不知道這位少年經歷了什麼,他進入少輔院,是否和父親被判刑有很大的關係。但兩代同時入監,這樣的狀況實在令人心酸。有沒有可能,在某個時期、某些狀況下,當社會試著善待這位少年,事情就會有不一樣的結果?我不知道。

踏入司法改革、推動廢除死刑這個領域以來,我和許多定讞死刑犯,或者是審判中的當事人有所接觸。但說實在的,比較少有機會接觸到他們的家人。即便有,也是以他們的父母、妻子為多,很少有機會接觸到他們的子女。

大部分的死刑犯都不希望我們麻煩到家人,因此,我們都是直接和當事人與律師溝通。死刑犯談到父母,常常是悔恨、覺得自己不孝;談到妻子與子女,通常是希望不要有太多牽連,以免拖累了他們。

即便接觸的不算多,我還是想談談兩個受刑人子女的「故事」。

「難道你是加害者家屬,所以才支持廢死?」

12年前,死刑犯A的媽媽帶著A的女兒小雯來辦公室找我,當時這個小女孩還很小,但現在已經是個大學生了。

小雯是個很開朗的女生,嘰嘰喳喳,總有講不完的話。我記得有一年的暑假和小雯約吃飯,她非常好奇我正在忙著救援的冤案邱和順與鄭性澤,於是問了很多問題。最後,她問我:「姊姊,我的爸爸有沒有可能和他們一樣?」。

我深呼吸一口氣,跟她說:「妳爸爸的確曾經做錯了事,而且是很嚴重的錯。但是爸爸已經悔改了。」

「台灣現在還有死刑,爸爸被判處了死刑,但我們不覺得應該用死刑的手段來懲罰一個人,我們還是會努力協助妳爸爸的。」我向小雯解釋。

我看到她落寞的表情。

今年過年,我又約了小雯吃飯,她跟我分享一件國中時發生的事:

「上課的時候老師帶我們討論死刑,全班大概只有我和少數幾位同學反對死刑,其他全部的人都同意。」小雯說。

「有一位同學對我說,你又不是被害者的家屬,你怎麼能夠支持廢死?難道你是加害者家屬,所以才支持廢死?」她接著說,「那個時候我都不敢說任何話。」她帶著爽朗的笑臉述說,然後我紅了眼眶。

事實上,A和小雯雖然一個在看守所內,一個在外面,但他們一直維持著滿不錯的父女關係。小雯會和奶奶去看爸爸,會跟他抱怨生活學校中的事;青少年時期的叛逆,小雯也經歷過,奶奶覺得管不動的時候就會說:「妳去和你爸爸說。」。

小雯某種程度很「幸運」,有奶奶陪著,國小的時候也遇到很好的老師,知道她家庭的狀況,所以很守護她。作為父親,A雖然在看守所中,但仍然成為支撐女兒的力量。每次看到小雯,我都非常感激於她能夠好好地長大,我不用擔心她會成為另一個從少輔院寫信給我的孩子。

他孤獨長大,沒有緊急連絡人

前一陣子,我到某看守所要探視死刑犯C。辦理接見手續時才知道那天是懇親會,C正在與兒子阿良懇親中,因此我無法見到他。當時我突然靈光一閃,打了通電話給阿良的太太美玉。果然,她正在停車場等待阿良懇親完。

我跟美玉之前通過電話與Email,只是一直沒有機會見面。那一天,我和美玉碰了面,我們在停車場站著聊天,一聊將近一個小時,她和我說起阿良的故事。

阿良從國中開始幾乎就是孤單地生活著。雖然有其他的伯伯及親戚幫忙照顧,但實際上,就是他自己和其他認識的長輩,做著各式各樣的工作養活自己。他們兩個是在阿良當兵前,因為玩線上遊戲認識的。有一次,美玉接到軍隊中的電話,才知道阿良將自己填成他的緊急聯絡人。結婚後,美玉知道阿良很渴望家庭的感覺,雖然到目前為止,他們的生活也經歷很多辛苦,但至少兩個人一直互相扶持著。

阿良一直沒有辦法原諒他的父親C,轉變的點是在兩個人論及婚嫁時,美玉的母親相當堅持地表示,雖然C在看守所中,但小倆口還是要正式地去和父親/公公說明兩人要結婚的事。因為這樣,阿良才開始去看守所看父親,之後慢慢開始破冰。過去,都是美玉自己一個人到看守所探望公公C,但現在,阿良也會來探望父親了。

後來懇親結束,我也見到了阿良。他看起來是個堅毅的年輕人,黑黑的臉上刻劃著比同齡人更多一些的紋路。阿良靦腆地和我打聲招呼,然後對妻子露出微笑。

死刑到底懲罰了誰?當事人,或許。但死刑絕對也懲罰了他們的子女。所以我說,他們也是「被害人」。姑且先不談死刑是否是唯一合宜的刑罰,我們都應該將關注的焦點也分一些在受刑人的子女身上。

小雯和阿良這兩個「故事」算是正面的,但其他我們沒有機會看見的故事呢?