圖:Toomore Chiang

作者/解影

野百合時代的學運組織圖像

莊程洋首先透過重新閱讀鄧丕雲的《八○年代台灣學生運動史》一書,歸納分析出八零年代的學生運動網絡的特徵與「組織形式戲碼」。

在認真的耙梳《八○年代台灣學生運動史》一書後,莊程洋整理出八零年代的學生運動網絡的幾個特徵:

第一個特徵,學生行動者的網絡,是由互信程度高的私人關係開始,並以「秘密性的小團體」為行動者的網絡中心。當時的學運行動者可能在日常生活中,就相互作為學長、學弟,甚至互為室友,日夜生活在同一空間,成為一個「生活團體」的成員,並因此頻繁的互動,「在意識上有高度的同質性,並有一定的信任基礎」(鄧丕雲,1993:9)。

第二個特徵,學生行動者普遍的以一個學運社團,來代表「秘密性的小團體」這個行動者的網絡中心。例如:野火、自由之愛、春雷、抗體、怒濤、東潮、民風、平等域、望春風、創造…,等地下化或地上化的社團。

第三個特徵為,學生行動者嘗試組建全國的「校際網絡」,並且有多次嘗試,但是都不成功。這類建立校際網絡的實踐,在八○年代台灣學運中,最早的當然是「大學法改革促進會」(簡稱:大革會),而後在1988年又改組為「民學聯」。同時台大系統又發展出「學生刊物編輯研習會」,簡稱「編研會」。兩個團體雖然曾經嘗試整合,但在「五四衝突事件」後,學運整合失敗,「學運從此往派系化的道路上推進」(鄧丕雲,1993:195)。

而三月學運雖然創造出了「全學聯」這個跨校性的學運組織,但是在學運整合上仍然不成功,全學聯只具有形式上的意義,臺灣學生仍然無法運作一個跨校性的學生行動網絡。同時,當時的「全學聯中區」也發展出一個在首都台北之外,以區域作為基礎,建立區域校際學生行動者的網絡中心的實踐形式。

第四個特徵,學生行動者的網絡雖無法整合成一個組織,但學生行動者間仍保持議題合作的網絡關係。雖然學運整合失敗,但不管是三月學運當時,或者之前或之後,各個不同行動者網絡間仍能保有資訊交換與任務分工的弱聯繫,而且在個別議題上仍然有進行合作。而且這種學生行動者間的議題合作的弱聯繫網絡關係,也成為學生行動者運作野百合學運現場,及其日後成立全學聯的基礎。

第五個特徵,學生行動者對學生群眾發展草根動員網絡並不成功。「三月學運」之後,學運不再被視為洪水猛獸,而可以公開的以地上化的形式行動,但是學運不管是政治性的議題、大學法等理念式的議題,或者大學生活圈中的各種權益議題,對學生群眾的動員效果相差都不大。顯示了當時的學生行動者雖然投入了各種多元議題的倡議行動,但並無法進行草根經營,未能與群眾發展出動員網絡。

雖然在「三月學運」等大型學生運動場合中,有大量自發性的草根群眾參與其中,但是學生行動者並未能成功透過草根組織的建立,將運動過程中所建立的暫時性的網絡常態化,進而重構學生行動者的動員結構,也就是並未將具有高度工具性的弱聯繫,轉化為具有情感連帶的強聯繫。

而在「組織形式的戲碼」上,莊程洋發掘出八零年代的學生行動者,發展了數種不同的組織形式的劇碼:

一、秘密性小團體

二、地下社團

三、學運社團

四、社團聯盟:簡單的歷史脈絡大概就是:大革會→民學聯VS自由之愛→→全學聯。

圖說/野百合時代的學運組織在組建全國性的校際網絡上有多次嘗試(圖片來源:作者翻拍自《野百合通訊》第二期封面)

如前所述,第四個形式的「社團聯盟」的組織形式劇碼,其實際運作並不順利,這個現象其實反映了當時的學生行動者在實踐上的侷限:

反映了三月學運前建構校際學生行動者網絡中心,與向草根學生群眾發展組織網絡的失敗,因而學生行動者仍無足夠的經驗,編寫出一個能夠回應運動現狀的組織形式的劇碼(莊程洋,2016:42)

由於沒有能力創造出能夠回應 運動現狀的組織形式,不但無法有力的吸收、組織、經營校園的草根群眾,在鄧丕雲看來,這同時造成了常常在學運場合中出現的「決策癱瘓」問題:

從大革會開始,這種模式就發生決策癱瘓的問題,到九零年代依然沒變,顯然這並非決策者個人的問題,而有結構性的因素存在」(鄧丕雲,1993:353)。

野草莓-太陽花世代的學運組織圖像

在透過重新閱讀對一九八零年代台灣學生運動的記述,並重新建構對八零年代台灣學生運動的認識之後,莊程洋接著透過問卷和個別訪談兩種形式,雙管齊下的試圖描繪出當前臺灣學生運動的組織樣貌。

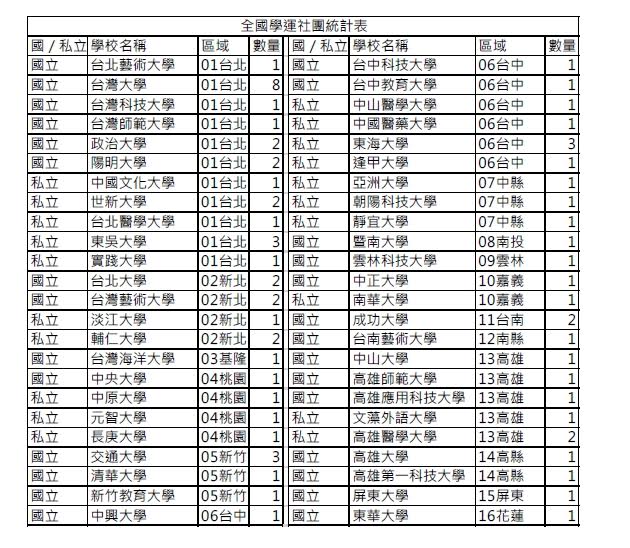

透過問卷調查,莊程洋在2016年1月完成的碩士論文中。初步整理出當時全台大約有69個學運性社團,分佈在48所大專院校中(如附圖)。

圖說/全國學運社團統計表,莊程洋,2016年這48所學校中,有六成是公立學校,四成是私立學校。

這些學校主要集中在北中南,各地約有三成以上學校有社團,在莊程洋進行調查的當時,東部僅有一所學校有社團。

這些社團有四成為正式社團,有六成則是地下社團。同時大部分的社團都是新成立的社團:

各校仍是以新社團的創立做為常態,這其實就反映了舊有學運社團本身的組織延續並不順利。或者,「學運社團的組織延續」不被學生行動者視為重要問題,故在組織形式的劇碼上,學運組織的短暫生命週期,才是常態。(莊程洋,2016:54)

而就各個社團的社會網絡與動員結構來看,各個學校的學運社團幹部人數平均為 4.7 人,並且統計分析結果顯示實質狀況傾向更少的人。這麼少的幹部人數,使得各社團非常難以形成科層化組織,甚至在問卷中有5 位受訪者填寫社團架構時,表示社團內部沒有「幹部」的編制:

實為一種無架構的組織形式的編碼,如一九八零年代倚賴私人信任而運作的「秘密小團體」。(莊程洋,2016:60)

如果以性別比例來看,各社團幹部中的男性佔了六成五,女性佔了三成五。

莊程洋在論文中,還針對社員人數、學期中舉辦幾次聯誼性聚會、公開活動舉辦次數、是否在假期間辦理幹部訓練相關的營隊….等等各項問題都進行調查,受限於本文篇幅以及行文重點,在此都略過不談。除了問卷以外,莊程洋並挑選適當人選,進行質化的訪問,主要的問題焦點放在「社會網絡」與「組織型式的劇碼」兩個視角,以闡明當代學生行動者的在校組織樣貌,並在論文後面章節中,跟野百合時代學運做比較。。

在質化的訪問中,莊程洋於其論文中初步的勾勒出,當前臺灣各校學運社團的組織歷程:

認識行動者→從點頭之交成為運動夥伴→找尋下一個幹部→如何成為幹部→如何帶社團:不同組織形式的劇碼的差異→行動者在網絡中的角色→當代行動者的校際交流

關於各個議題的訪問內容及結果等細節,因篇幅關係,本文省略不談。結合量化問卷和質化訪問結果,莊程洋得出一個初步的當代臺灣學運的組織圖像,但相對於野百合時期條列式的逐點分析,對於「野草莓—太陽花」時期的學運組織圖像,論文中卻以在本章結論中以逐段敘說的方式呈現。但仔細閱讀內文,仍可以歸納出幾個重點:

一、「學運社團」及其網絡,仍然是臺灣學運主要的組織資源。但是學運行動者看待自身所屬團體或其他團體,卻是以「特定行動者」個人為基礎,進行對其他人/團體的觀察、互動,同時在向外拓展連結時,也是以行動者個人為基礎向外建立與拓展網絡。

在2012反旺中運動以及2014太陽花中,我們還是可以看到學運社團/團體的名字出現在其中(例如:黑島青),並做為對外主要的行動單位、發聲角色、甚至是行動者之間的連結樞紐。但是和過去不同的是,行動者彼此間看待這些組織,卻是以卻以個別行動者的表態與發言為主。莊程洋指出,太陽花前幾年的各種學運社團交流,多半是個人經驗分享,少有以社團或組織名義對外的意見表達或經驗分析,即使是在2013 年由台灣師範大學第十七屆學生會所舉辦的「形式民主實境遊戲?─學生自治的反省、突破與重建」研討會中所發表的論文主要也是以個別行動者在不同學校的運動經驗分享為主。

另外,行動者在校園內外行動時,其實主要是以特定個人為基礎向外建立與拓展人際網絡,這些人和特定行動者間的連結,交雜了人際關係、理念認同、情感連結….,雖然不同社團間還是有彼此的連結,但行動者大多充分意識到自己是和某團體的某人產生連結,而沒有清楚的感受到自己是代表所屬團體和對方的團體的代表互動。如同在魏揚論文中某位受訪者所表示的,這並不是一種明確的組織關係,而是一種「社運好朋友」的人際網絡連結(魏揚,2016)。

圖說/2013 年在台灣師範大學舉辦的「形式民主實境遊戲?」─研討會中所發表的論文,主要也是以個別行動者在不同學校的運動經驗分享為主(圖片來源/作者翻拍自臉書)

二、因此看待當今的學運社團/組織/組織模式,其實須以一個「社群」的概念看待之,並非一個架構明確、界線清楚的「組織」。

由於不同團體間缺乏架構明確、界線分明的組織界線,雖然在運作上「學運社團」仍是主要的組織資源,但這個「學運社團」更像是一個社群,而非分工明確的工作團體。行動者和團體間的關係,並不是一個清楚的任務討論然後分配工作的關係,而是行動者個人對於社群的認同,並將自身的社交自身的社交網絡轉換成學運社團的動員結構,並透過網絡完成「社群」所要推動的事務。在這個過程中,各種任務分工與職務任命,與其說是承擔必須完成某個目標的職責,更像是為了協調網絡當中多個不同的積極行動者間的合作關係。

三、「人數少」仍然是當前學運組織實踐的重要問題。雖然人數少仍有可能造成「無人承接社團」的風險,但學運團體多半習慣於這種「基本幹部人數少」的狀況,並發展出相應的實踐形式,。

如前面的量化問卷調查顯示,當代學運社團的幹部平均為4.7 人,即使加上經常往來的社員,一般學運社團的人數大多少於十人。這為現有的學運社團的傳承交接,製造了很大的困難,很多學運行動者往往難以依循固定的任期卸任,社團交接的過程也不是按步就班,常常是「等待出現合適的對象,才將責任交託出去」。

不過,雖然人數少會讓「無人承接社團」的風險變大,但莊程洋在論文中指出:「人數少」與「無人承接社團」卻是兩個不同的問題」。(莊程洋,2016:95)。

可能是因應於長久以來社團幹部人數少的狀況,近半數以上的學生行動者有一個以上的組織身份。同時一般學運社團慣常的活動,例如辦講座、放映會、讀書會等各種行動劇碼與社務的推動,往往都是便利於人數少的小團體形式進行。而在對外連結方面,由於前述的「社群化的社團」形式使然,行動者間只需認識少數個人,就易標識對方的組織歸屬,並且與相互交流經驗。不管是對內或對外,學生行動者其實並無擴張組織規模人數的迫切壓力。

論文中的一位受訪者表示:「組織在統計上最佳人數是七個」,經營一個學運社團,演繹某些「學運社團」通常進行的行動劇碼,其實並不需要許多人。看似人數龐大的學運實踐,其核心其實還是由人數極少的小團體行動帶領。

四、造成「人數少」問題的原因之一,是當前學生行動者的組織方式,僅能吸引少數的學生群眾「投入運動」。

一般的觀點認為,由於臺灣政治環境的開放、社群網站的使用…等諸多外在因素,使得關心公共議題以及參與學運學生人數增多。但莊程洋在其研究中發現確實最近數年來,許多原本沒有學運社團的學校也出現了學運社團,但也隨著學生行動者的畢業,許多社團停擺。這可見得台灣學運的學生行動者在組織資源(僅有「學運社團」此種組織形式)與動員資源(價值觀、過去經驗、參考團體、社會期待,以及與目標團體之間的關係)上,仍是極度匱乏的,使得學運社團即使在開放的政治環境下,還是要面對人數少、社團斷炊的窘境。

這種侷限的出現,又更加深了行動者將社團想像、形塑成「社群」的傾向,因為「這個社團倒掉也沒關係,因為那也不是自己一個人的責任」,即使社團解體,只要人際關係網絡還在,一旦有議題產生,仍然可以再連結與其他行動者的關係,建立起新的團體或網絡中心。因此在當前的學運中,甚至出現很多的「一人社團」或是不屬於任何團體的「一人行動者」,但是並未影響到這些行動者對於學運的參與深度。

【延伸閱讀】【學運斷簡】行動者的歸來—評莊程洋《當代學生行動者的組織圖像》(一)

圖說/2014年的太陽花學運創造了臺灣學運歷史的新記錄(圖片來源/作者拍攝)