文 / 陳文珊(香港中文大學崇基神學院榮譽副研究員)

1986年中英聯合聲明甫簽署沒有多久,香港知名小說家西西以超現實主義畫家馬格利特(Rene Magritte)的作品為素材,寫下了<浮城誌異>。成為殖民地無法自決命運的種種艱難,她舉重若輕地用「浮城」來比擬。在小說的結尾,她更預示了一個異象,香港成了一台戲,遭困其中的老師和學生們,隔窗與外頭的人四目相對,「彼此凝視,各有所思」。

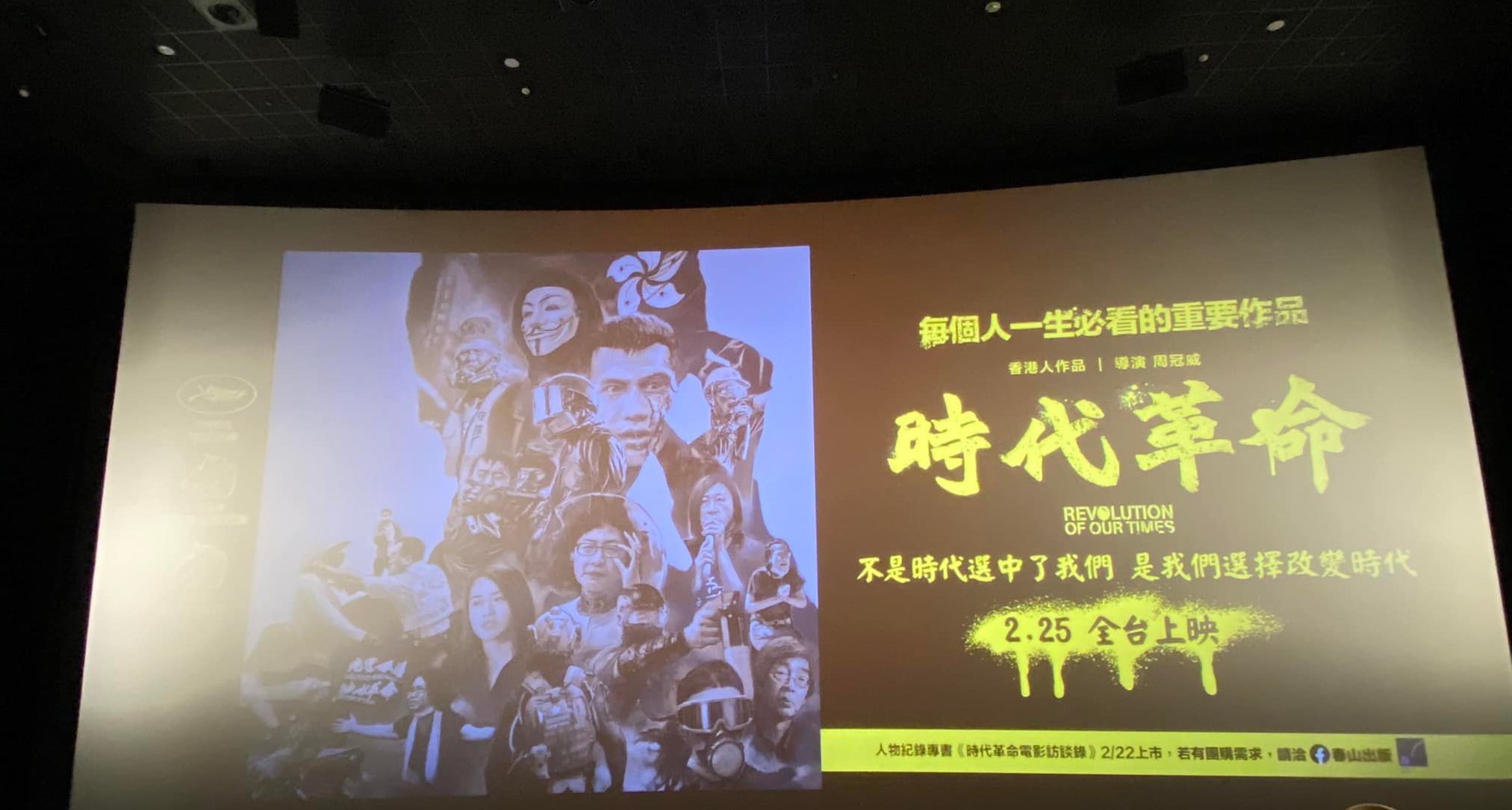

離港返台後,重回電影院觀看<時代革命>記錄片,令我有種「浮城誌異」所描繪的超現實感受。記錄片,取代了馬格利特的畫作,成了一扇窗,令世上各個地方、有良知的人在面對極權統治時,必須在其前面再三默想與沈思的臨在。

從自焚者到時代革命

其實,<時代革命>並不是周冠威第一部以記錄片形式拍攝的電影。其電影敘事帶有濃厚的、於2015年上映的<十年>中<自焚者>敘事風格。不同於<時代革命>,<自焚者>是劇情片,講述的是2025年的香港,踐行公民抗命非暴力抗爭的社運青年歐陽健鋒,因違反<<基本法23條>>入獄,在其絕食身亡後,引發了支持者以自焚相撐的事件。

<自焚者>以小題大作的方式,透過時空前後交錯的剪輯,將評論,街頭抗爭的新聞畫面,與跟拍行動者的影象,三者相互交織,以交代社會有關於香港前途的諸多不同心態,自焚作為社會抗爭的前因後果,以及自焚者是誰,作為敘事的主軸。

絕食同自焚,是自殺的行徑,然而影片想要傳達的並非絕望,而是覺醒,「自焚不一定是絕望,可以是點燃希望,是勇氣、承擔、尊嚴」。故而它始於香港如同浮城一般,飄浮在雲層籠罩的詭異時空中,卻終於自焚者抬目仰望朗朗乾坤,平靜且堅決地被大火吞噬,之後濃得化不開的雲霧終於逐漸散去。

值得一提的是,<自焚者>先知般預見了日後香港街頭的慘烈。社會不滿情緒來到高點,一些行動者不再甘於和理非,而紛紛採取了勇武抗爭。更有人相信「香港之所以至今沒有民主,是因為到目前為止,都沒有人死」,因而懷抱著自我犧牲的情緒,走上街頭。手無寸鐵的青年慘遭鎮暴警察無情暴打,終而逼使老人家不惜犧牲生命,也要站出來撐學生。這些虛構的電影情節,當初連電影工作人員也質疑,會不會太過了,不相信這情形會發生在香港,如今卻在<時代革命>的鏡頭前,上演活生生的現實!

<時代革命>拍攝的箇中艱難

不再需要絞腦汁去虛構情節,記錄片<時代革命>的拍攝困難度卻加倍!對於一個時間長達六個月,遍布香港十八區,天天有抗爭卻無大台,甚至在街頭抗爭外,發展出國際遊說路線、議會路線相呼應的全民運動,究竟該如何切入,連新聞媒體和社會學者要研究,都無前例可循,必須另外設計田調方法。記錄片導演該如何切入運動核心,訪問同跟拍,最後再濃縮成二個半小時的電影長度?此外,事件的經過,與事件呈現出的意義,分屬不同的層次,卻往往相互影響,推動行動者去反思該如何行下一步,究竟如何能夠盡可能完整又條理分明地訴說給沒有置身其中的人明白?或許,這就是為什麼反送中運動的相關記錄片非常多,但卻大多針對中大保衛戰,或理大圍城等單一抗爭事件,突顯出<時代革命>的不易。

為了拍攝<時代革命>,導演周冠威除了盡可能長時間的跟拍,並訪問「義工家長」「哨兵」「車手」等不同頻道的參與者,整個後製剪輯的過程,更長達一年半的時間。期間也嘗試剪過過數個不同的版本,最後決定要以類似樂章的方式來組織整部電影,按周冠威於受訪時的說法是,

「用篇章的方式來組織記錄片,並不是一開始就設計好的。剪輯的過程到七八個月的時候,我覺得有些時候敘事跟著時局發展走,有時又要跟著所訪問的人物心情走,二者時不時要相互穿插,電影節奏感覺會不那麼流暢,觀眾要理解吸收也會有一定的困難,所以,決定用篇章的方式來綜整。一方面,每個篇章有其獨立性,給觀眾新的感受,知道其內容會與上一章的側重點有所不同,另一方面,又帶來某種敘事的延續性,比如說,無力感這一章。其實,無力感充斥在運動各個不同的時期,放在哪邊都可以的。不過,到底應該放在電影敘事的哪個階段,藉哪個事件來突顯,就需要我去拿捏,怎樣可以最適合整個電影說故事的方法與技巧」。

因此,首章「終局的序幕」著重在七一立法會的衝擊,提出五大訴求。接著探討的是抗爭者如何經過討論走向兄弟登山堅持不割席不篤灰的「和勇不分」路線。然後,鏡頭一轉,聚焦在「警黑反制」元朗抗爭7月21日不見人事件中,警方如何姍姍來遲,放走暴民,連新聞記者「立場姐姐」都遭暴民攻擊,穿高跟鞋的孕婦因為救人而被推倒在地,特首林鄭在記者會中被質疑「是否在扮演大龍鳳」,「將來會不會下地獄」。然後,藉8月31日太子站恐怖襲擊後,一個前線急救員在閘口請求入內施救,卻遭冷血拒絕,而崩潰爆哭去突顯「無力感」的篇章。然而,示威者越挫越勇,重新聚焦在港府背後的中共政權,把滿腔的忿怒「對準政權」,街頭運動升級至裝修藍絲店家及黨鐵,私了便衣警察。在運動中香港人的自我認知慢慢產生質變,生出「生死與共」的認同與情感連結,形成另類的血緣之外的家庭,相互照顧。接著,在周梓樂被發現墜落在停車場,警方被證實說謊後,出現了大三罷,示威者佔據交通要道的大學,投入「黎明行動」,詳細勾勒中大二號橋之役的始末。成功阻卻警隊進入大學的成就感,令年青人更有信心轉戰理工大學,不料警方改變了戰術,不再驅散,而改以圍堵拘捕,而劃下了「序幕的終結」。

電影的畫面呈現,也經過特殊的設計,具有敘事上的重要性。比如說,捨去冗長對香港問題的歷史鋪陳,周冠威在片頭以中英聯合聲明柴契爾夫人失足跌倒,2017年中國片面宣稱聯合聲明失去效力,香港人街頭示威要重奪香港,很簡潔精要地以三方角力來架構反送中運動。他並盡可能以影像去闡述較難為人理解的抗爭術語,讓觀影者可以產生某種「即視感」,像是戴耀廷在提到「攬炒」時,以火勢失控的畫面來輔助闡述。又或者,在抗爭者提到「Be Water」如何敵進我散時,採取空拍鏡頭,呈現一個擠滿示威群眾的街頭,如何在短時間內如流水般快速向四面八方散去。當香港社會工作者總工會理事陳虹秀說明為何在地鐵站地下道設立的連儂牆可以突破頻道的資訊限制,致令政權害怕,銀幕出現了延時攝影的影象,看到成千上百的人在其中川流不息。

作為時代見證者的記錄片

雖說記錄片經常被誤解為是對歷史「客觀」的呈現,而客觀往往意味著「價值中立」或「平衡」,不過,<時代革命>顯然有價值取捨,周冠威表示:

「記錄片絕對會有立場,有價值取向的,也絕對會有個性。記錄片,對我來說,是藝術,並不是對歷史片斷的單純記錄,不是教育節目,更不是新聞報導。新聞報導專題可能會把正反意見都同時並陳,但記錄片卻不會這樣做」。

確實,對於像反送中運動如今不斷遭官方媒體打壓,定義為港獨,是暴動,甚至查禁如蘋果、立場、眾新聞等媒體,連過往網上記錄也遭抹除的現況來說,如何呈現示威者的心路歷程與自我認知,顯然是更為重要的。

雖然,在國安法通過後,特區政府藉疫情為名實施管制,公民社會示威抗議的空間不再,能離開的港人紛紛出逃,周冠威卻不希望影片以黯淡絕望的基調告終。對於未來,他就像是<自焚者>的結尾一樣,毋寧是懷抱著盼望的。於是,他特意來台跟拍示威手足家庭後來在台灣相聚,甚至示威者目睹蔡英文當選總統所受到的鼓舞與激勵,來顯示運動沒有告終。如果台灣得花上四十年才能有今日民主的成果,如果猶太人在滅國上千年後,仍舊可以復國,反送中運動不過是香港人爭取民主自由的序幕,流亡海外的香港人仍舊有一日可望歸回。

影片的末了,更安排小朋友舉起手中便利貼,並且用連儂牆般的分割畫面來呈現,彷彿在傳遞這樣的訊息—-香港人的流離,不是結束,而是開始,是香港真正成為全世界的香港,成為抵抗暴政最前線的延長戰線。是香港人的連結,決定了香港真正是什麼,香港的前途往哪裡走,絕不是強權!念念不忘,必有迴響。

結語

在西西的小說中,窗外的人不住地觀望。而觀望並不是帶著獵奇的心態,「觀望正是参與的表现,觀望,還擔負監察的作用」。然而,觀望的人「卻垂下手臂,不能提供任何實質的幫助。」在中美對峙,鐵幕沿著香港再次築起的今時,待在香港的人,和待在香港外的人,恰恰形成了這樣奇詭的關係,既參與卻又無能為力。

觀看<時代革命>這樣一部記錄片,於是並不輕鬆,相反地帶來了某種精神上的痛苦。觀望是可望帶來某種覺醒或行動的,如同Susan Sontag所言,觀望者可以也能夠去自問「注意、反省、學習和檢討建制當局如何自圓其說地解釋災難原由的文飾辭令。誰導致災難?誰要負責任?這可以原囿嗎?這是無可避免的嗎?於今為止的世局中有哪些是我們一直接受但其實應該挑戰的情況呢?」

或許,這也是周冠威導演的盼望,盼望<時代革命>是一項邀請,邀請世界與香港人一起打造一個更好的世局,「《時代革命》中有句宣傳語句,不是時代選中我們,是我們選擇改變時代,我們創造電影,電影可以記錄時代,同時間亦可改變時代,我希望亦創造一些價值傳遞到後世。」