文/監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會

能源部門大燃氣 碳排居高不下 製造運輸部門減碳嚴重不足

台灣2030年溫減28%難達標 高耗能產業應加速退場

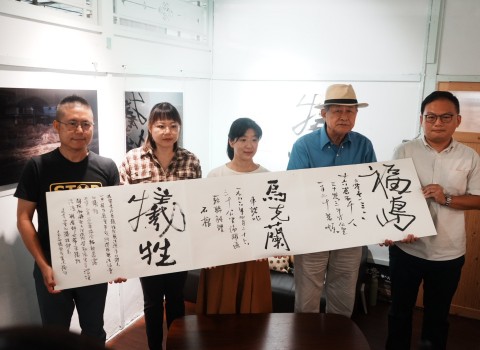

環境部10日全天舉辦「第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會」,監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會等環保團體在會前召開記者會,抨擊經濟部大規模擴張燃氣機組、增設天然氣接收站,無法有效減碳,而碳排最多、占比高達51%的製造部門減碳目標只訂18%,嚴重落後全國目標28%高達10個百分點,運輸部門減碳目標也只有20%,不僅未承擔減碳責任,更將減碳壓力轉嫁給其他部門,呼籲經濟部儘速調整產業結構,讓高耗能產業瘦身退場,以及加速工業淨零轉型。同時也批評環境部一天內連辦六場公聽會只是走程序,製造公民參與的假象,因為二月公聽會時,公民意見全遭忽視,仍照原草案送行政院核定,公民參與攏是假!

氣電光電問題多 應先做能源政策環評

監督施政聯盟召集人陳椒華表示,樂見政府規劃2030減碳目標、行動方案及預算,然而屬於能源的開發減碳,經濟部應先嚴謹評估再提出行動計畫。立法院今年初已通過請經濟部三個月內提出能源政策環評的主決議,經濟部於天然氣、風光等再生能源開發應先進行政策環評,然而至今仍未見經濟部提出政策評估說明書,因此,要求經濟部應先進行天然氣、風光電政策環評後,再訂定行動方案與召開公聽會。

陳椒華又表示,針對此次丹娜絲颱風的侵襲,可看到部分地區光電板受創嚴重,包括海邊、濕地、山坡地等之光電板設置,可見沒有環評的光電開發反而是災難。至於此次行動方案中光電部分,經濟部訂定2030年總目標高達31.2GW,比2026年高出55%,其中未見非公家屋頂型光電的推動目標,而針對屬於優良農地的台糖四大園區土地,經濟部預計3年內潛在可設置面積為23公頃,於此,建議經濟部應優先加強非公家屋頂型光電推動,應保留優良農地以保障國家糧食安全。再建議此次各部門提出的減碳行動方案中,環境部可增列廚餘回收堆肥場設置以有效廢棄物減量及減碳,也建議各部門增列減碳計畫,包括低碳蔬飲食普及、使用在地食材、發展低碳經營模式等之具體推動項目。

大燃氣政策應做政策環評

監督施政聯盟副召集人陳憲政律師表示,政府一邊喊2050淨零碳排,一邊卻不斷規劃、開發三接、四接、五接、七接,雖不斷宣稱天然氣發電只是過渡能源,但天然氣也是屬於高碳排的化石能源,現在因為倉促的能源轉型而競相興建天然氣接收站,到最後導致不斷犧牲海洋環境作為代價,更可怕的是淨零碳排目標可能無法達成,卻讓過渡能源大到變成無法過渡的能源。

經濟部能源署應該重新盤點並公布台灣未來10至30年之天然氣供需量變化路徑預估、天然氣接收站新建、擴建計畫,包含興建中及計畫中的天然氣接收站、海管、陸管,預計供氣量、輸氣量及預計啟用時程,以及完整公開天然氣供需價格資料。全面檢討天然氣政策,避免過渡能源開發破壞永續生態,而且讓能源政策可能致使政府陷入龐大的財政風險之中。

我們呼籲,政府既然肯認高碳排的天然氣並非永續能源,現階段就應該針對天然氣政策作政策環評,並且應提出未來天然氣需求下降時,接收站退場的生態復育計畫。而且在新建、擴建計畫之前,就應該健全調查周遭相關的海洋環境資料,以落實環境保護之預防原則。

減碳預算應投入節能及地熱

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示,政府近年不斷擴張高碳排的燃氣設施,2024年燃氣發電已占台電火力發電溫室氣體排放量的37.5%,應將過時的「增氣減煤」,轉向到更積極的「節能、綠能 汰氣、煤」。如:用電需求不該每年成長2.1%,而應提出更積極的「用電零成長」甚至「用電負成長」;2030年地熱目標,應回復去年11月行政院能源及減碳辦公室第2次委員會議,能源署將提出的3.4GW,而非本次會議資料的1.2GW。蔡雅瀅指出,協和四接預算1,218億元,是「提升能源效率與節能」預算38億元的32倍;「擴大再生能源」預算451億元的2.7倍。與其投入高碳排、高空污、威脅國安又破壞環境的協和四接,不如轉投入節能及地熱等再生能源。

高耗能產業應瘦身轉型退場

看守台灣協會秘書長謝和霖表示,在整體碳排中貢獻51%的製造部門,規劃要於未來五年(也就是至2030年)減碳18%, 但製造部門從2006年至2024年投入約1100億元,19年來累計減碳約1859萬噸CO2e,每年平均減碳量97.84萬噸,相對於製造部門2022年時的碳排147.6百萬噸CO2e,每年平均減碳0.6%;若無大刀闊斧、不同於以往的減碳作法,未來五年製造部門能夠減碳3-5%就不錯了,經濟部要如何透過產業的技術輔導、深度節能,達到減碳18%的目的?須知大部分工廠在降低成本、追求利潤的驅動力下,早已能減則減,其對相關節能技術並非毫無掌握,甚至不在經濟部派出的專家之下;在容易減碳的方式、技術大都已被嘗試了之後,未來減碳成本將只會越來越高。

對於製造部門過去近20年投入大筆經費,2022年碳排反倒比基準年碳排(143.2百萬噸)些微增加的問題,經濟部自己含蓄檢討說是因為新增投資案導致用電需求增加,加上鋼鐵等高耗能產業減碳技術未成熟,難以減碳。在這樣情形下,我們認為唯有縮減產業規模,才能達到目的。

有效策略包括碳排總量管制應儘速上路,以及透過有力執法汰除環保工安績效不良企業,並提供誘因輔導業者「瘦身」轉型,尤其鋼鐵、石化、紡纖、水泥、成熟半導體製程等傳統產業,目前面臨全球產能過剩、外銷市場已成一片紅海、虧損連連,正是輔導他們瘦身、退場並轉進低污染低碳排產業的最好時機。至少,政府不該再把公家資源拿來為這些產業續命。

至於主要碳排來源為廢棄物焚化處理的環境部門,其減碳行動方案卻缺了重要一角:儘管資源循環零廢棄政策被列為十二大減碳關鍵戰略之一,但環境部門減碳行動方案卻未針對二十六座垃圾焚化廠每年處理650萬噸左右廢棄物的碳排,提出對策,內容空洞的令人遺憾。

根據環境部說法,這是因為政府根據IPCC指南,把具「能源回收」的焚化廠之排放量,納入能源部門計算,於是環境部就樂得不針對這些碳排提出對策;能源署也未針對這些本非自己權責的碳排來源,提出減量計畫,於是每年至少650萬噸左右的廢棄物焚化碳排,就落入三不管地帶。須知,IPCC指南之所以如此規定,是因為具能源回收的垃圾焚化處理行為,同時涉及環境部門與能源部門,而廢棄物來源又涉及製造部門(事廢主要來源)與環保部門(掌管生活垃圾處理),為避免碳排重複計算,因此要求具能源回收的焚化廠,碳排應計入能源部門。

但是根據氣候法,廢棄物回收處理及再利用事項,就是環境部權責,環境部怎能大剌剌地讓「垃圾」源頭減量與循環利用的相關措施,在環境部門減碳行動方案中缺席?若把這部份原本就是環境部門該負責減量的碳排拉回環境部門,環境部該面對的碳排規模,將是現在官方數字的3.55倍以上。所以環境部就假裝看不到,避免減碳責任大增,任務困難度加劇?

綠電爭議多 燃氣又大增 減碳成笑話!

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠指出,近期一連串的綠能爭議,包含漁電共生最大戶誠新綠能有一年以上不給包商工程款,高雄市大樹區山坡地光電開發剷平大量樹木植被爭議,丹娜絲颱風這幾天爆出的屏東佳冬實驗性海上光電浮板屍骨都被吹到海灘上,嘉義布袋大面積光電板被吹毀損….等,短時間就發生這麼多重大爭議,勢必使得綠能開發重重險阻,綠能開發弊案爭議如此多,自然也讓淨零碳排時程不斷拖延,更不用說過渡性能源天然氣大增,這種狀況下談溫室氣體減量,簡直可笑!台灣溫室氣體減量就只能靠川普提高關稅和搶奪台灣晶圓產業及AI供應鏈在努力,真的諷刺又悲哀!

公聽會淪為走程序,減碳需從源頭做起

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示,很遺憾公民團體恐怕要再配合政府演戲了,今年2月7日,政府召開第三期溫室氣體階段管制目標草案的公聽會,看似邀請人民參與,但其實只是在演一場假裝公民參與的戲。會中民眾的意見和提問,全部都沒有回應和修改,草案後續一樣直接送交行政院核定,開公聽會只是為了配合母法要求,實際上沒有要做任何溝通與調整,這樣開公聽會的意義在哪裡?只是要民眾陪政府走程序而已,參與民眾反而變成幫政府背書。

必須注意今天召開的公聽會跟二月初的不一樣,是依氣候變遷因應法第11條,要訂定各部門溫室氣體減量行動方案,已進入第二階段。先前雖然已辦理總計10場的旗艦計畫社會溝通會議,但其中6場並未開放民眾參與,會議資訊也只有公告在氣候署網站。我想今天的公聽會大概就和2月7日一樣,民眾的意見和提問,政府都不會有回應,只是想跑完流程。這麼重大的會議應該個別召開,今天卻在一天中強行塞了六場公聽會,這樣的安排有什麼討論品質可言?

另外非常遺憾的是,如果沒有奇蹟發生的話,我們認為目前的減量目標難以達成,回顧數據就可以知道,過去18年間,能源、製造、運輸、住商這四個部門,減碳進程可以說是牛步前進,未來五年若要達到減碳目標,減碳速度必須是過往數十倍,譬如製造部門過去18年只減碳1%,未來5年卻要再減碳17%,這樣的目標合理嗎?但我們也在此說明,其實這並非不可能,但政府並不願正視問題的根源,技術與能源效率確實有進步,但碳排持續增加的根本原因,是經濟規模不斷擴張,不管是能源、產業、土地、用水用電,需求都永無止盡的增加中。

我們必須再次呼籲從源頭思考減量的問題,正如同謝和霖秘書長說的,唯有縮減產業規模,我們才有可能達到目的。在一個減碳速度已經追不上的現在,政府卻還在大談產業要擴增,用電要年年成長,但是當需求還在持續增加時,就是開源卻不節流。要知道儘管技術進步,但是總需求的提升,卻會抵銷技術進步的成果。電力排放係數在2005至2023年間,明明已經下降了12%,那為何總碳排卻只有減少4%?當然是因為我們用電量持續在增加,總用電量持續在增加,那電力排放係數無論再怎麼改善,成效都只會被抵銷掉。

新建築應有節能義務

守護外木山行動小組成員宋瑞文表示,政府的減碳與節能政策若是消極怠惰,會讓新增電廠及第四天然氣接收站這樣要填海10多公頃的發電附屬設施失去興建的正當性,無法說服受到影響的居民接受這樣的破壞。可惜的是,以一般民眾最有感的生活環境,也就是住商部門的減碳,台灣在世界上遠遠落後。以住宅來說,直到現在,台灣住宅在隔熱等節能性能上,沒有義務性的最低標準。韓國在2012年開始,要求樓地板面積500平方公尺以上的新建住宅負有節能性能義務;日本自2014年開始規劃,部分新建住宅負有節能性能義務。除了日韓、歐美,台灣落後十幾年之外,還落後土耳其、墨西哥、中國等國家。(相關資料出處與完整建議請見 )

減碳計畫應納入飲食碳足跡管理

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓書面意見:

國際研究指出食品系統占全球溫室氣體排放約三分之一,而各國政府對食品系統毫無氣候政策作為,是碳洩漏的黑洞。我國氣候變遷因應法明文規定低碳飲食推廣是減碳重要一環,然即使在第三期溫室氣體減量行動方案中,主管機關的農業部至今仍未將「低碳飲食」納入減碳旗艦行動計畫,亦無相關計畫與預算,而負責食物碳係數的主管機關環境部亦無飲食物類碳足跡增加種類的相關加速計畫及預算。我們呼籲,相關部門行動方案應將永續飲食減碳策略在淨零綠生活項目的比重大幅增加,碳足跡排放係數標示與飲食行為的減碳績效,應成為可追蹤、可統計、可落地推動的具體作法。行政院跨部門正式納入飲食碳足跡管理,推動全民食物系統轉型,才能真正達成淨零目標。