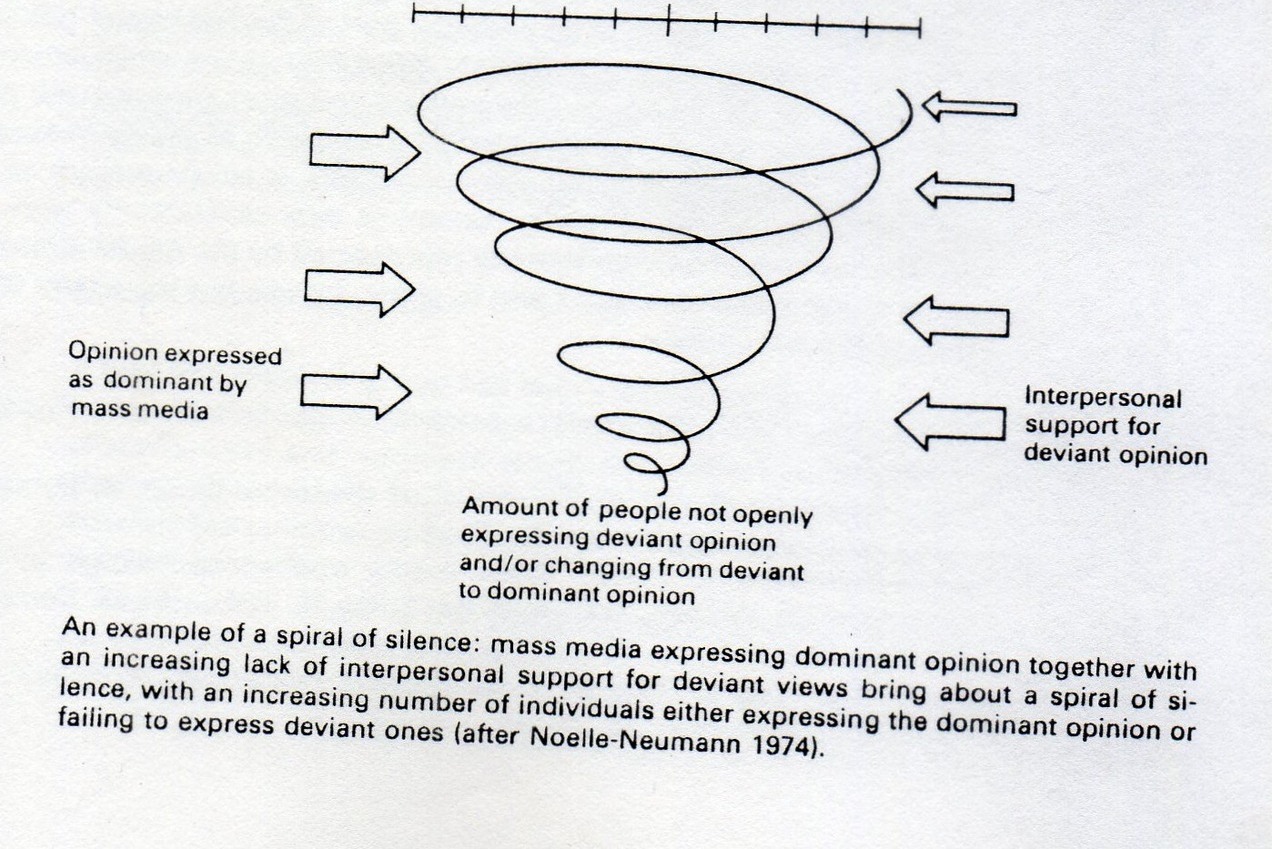

(圖說:沉默的螺旋重出論壇)

文/程宗明(輔仁大學大眾傳播學士學程兼任副教授)

2025年7月26日這一天的選舉結果,是台灣民主發展的重要里程,不會被遺忘且會持續深入地討論。

沉默螺旋的重出

這次台灣罷免選舉失敗後,許多論述重新提出「沉默的螺旋」(the spiral of silence) 這個理論來解釋後來的選舉結果。自1986年德國回台學者翁秀琪提出這個理論的依據,特別奠基在民主國家長期的民意調查經驗之看見,從此,台灣的傳播理論與選舉行為解釋,多了這一個專業的觀察用語與深厚意涵。

然這個說法,當時也應驗了解嚴前後大選的結果與情勢,在「萬惡的國民黨」的各方管道壓抑下,雖自詡多數,但仍年年選舉輸下去,沒有回頭,證實沉默的多數 (民意調查上那一群沒有意見者),長期投票反制專制的國民黨。

如果今日這個理論復出,執政民進黨難道不需要徹頭徹尾檢討自己嗎。而且,這次有支持罷團者,動輒搬出蔣中正與蔣經國的反共大旗,也有引述早期國民黨科技官僚有國家發展卻沒有民主的經驗,來支持大罷免,這種精神錯亂,可以等閒視之嗎,更令人憎惡。

公民不是公民團體一部分嗎

這次罷選後,民進黨相當肯定公民團體的發起,但不感謝有大量公民參與 (59%) 民主政治的罷免過程嗎?台灣沒有公民,只有公民團體嗎?這是一個相當有盲點的政治認識。

民主國家的形成,我們盡皆先研究公民的社會身分:沒有厚實的公民權授予與保障,或者沒有明確的民族國家認同,以及黨與國之分立思考混淆,過去這些缺憾形成路徑上的障礙,我們盡皆走過,經解嚴後驚天動地的社會運動與遊行示威,之後才進入近三十年的推動公民運動時期,但也分階段達成。

首先,市民社會是一種自外於政治權勢與經貿交易的社會型態,也就是不以政權的獲取及利潤的累積為目標之社會活動,而且為民眾自發性的活動,學者蕭全政指出:「市民社會並不直接涉及公權力的控制或取得,而是期待透過社團活動、社會運動或對公共領域議題開放性討論以發揮影響力」。而台灣於2000年許多民間活動,如慈濟功德會、民俗活動、救災的捐助,都展現出一股民間的活力,然而這是民間傳統道德社會表徵,對於市民、或進一步到所謂公民社會而言,可能仍有一段距離。

下一步正如陳忠信指出,公民社會就是一種不在國家權力監督下的自主結社,而且是一種訴求於建立公共性格、不迴避與政治勢力互動的社會活動,具體成形於基金會、聯盟、組織、法人機構等形式。

這樣的社會性格,應該奠基於人民學習自我管理公眾事務,自我決定利益分配的方式與承接分配之後果等經驗;且不待聖賢之士處分,自行可對活動目的與社會潛力予以最佳之管理運用。在形式上,本次大罷免的公民團體是有此等的外在形式,但已經不是台灣第一次的成就;民進黨認為有史以來第一次的意義,應該是說:認同政黨政治運動的訴求下,第一次自發性的結社。這樣來說,我們不應該說這是自發性的公民組織與運動第一次,而是如同政黨運動的代理人(proxy),第一次由公民運動模式來承接此參政任務。

這樣,就有兩件事不意外地發生。一是公民運動的公民與中間選民,產生了差距。也就是公民團體應該是公民中,更為有政治性認同的單一價值擁護者,可為具體排他性的價值犧牲個人利益而投入者,而且不會迴避與政黨之間的權力交換與合作。但是,這與廣大公民社會中的基本成員,在生活價值與行動優先性產生差距。

比較弔詭的問題二接續發生,如果不正視普遍公民的選擇價值,只說發起罷免的公民團體對台灣現今的重大價值,這種認知,好像一個無須認同公民而先去鼓勵公民團體,此團當下反而比較像革命團體 (早於常態性民主社會生成之預備活動),也可說民進黨與罷團之間共體一個中國共產黨代理人將淪亡台灣的危機,所以要用各種手段來反制顛覆政權的邪惡勢力。這樣台灣好像要返回前現代化的社會,直像「萬惡的國民黨」,為了避免共產中國的血洗台灣,用特別手段(戒嚴),不顧各種公民反對聲音,也要來保證國家民族命運 (復興中華文化與孔孟儒家道統))之純淨不被玷汙。

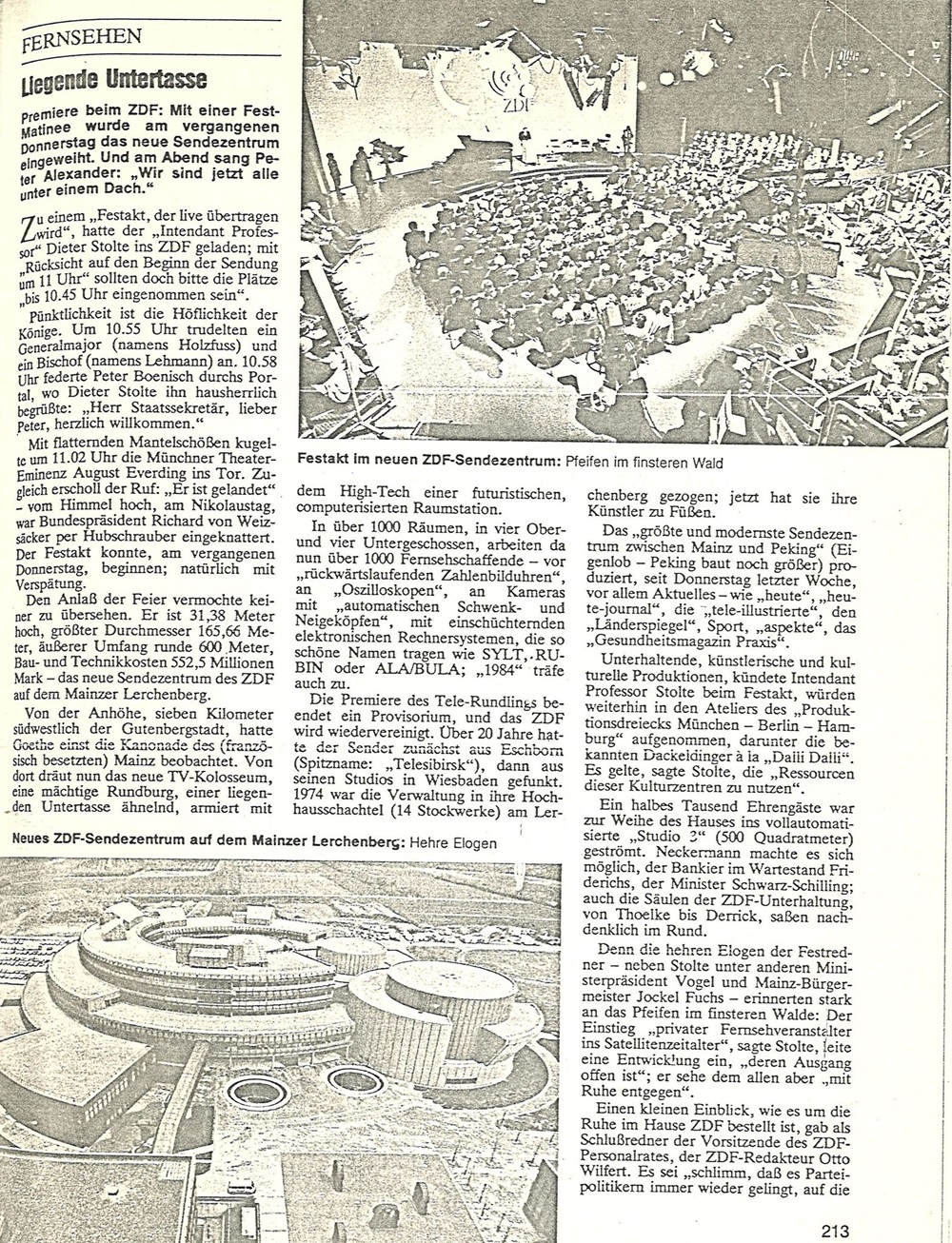

人民用古典方式投票表達意見終局 (德國ZDF當時完成新成立電視中心,可供現場論壇轉播,這是民主政治在1980年透過電視可以表達多元意見的典範機制)

國家安全用民間審斷

於是,在大罷免過程中,出現了民主社會應該不會有的反常現象。也就是在程序正義的法制過程中,由官方公辦的政見發表轉播記錄下,罷團的緣由之一居然不是公民內政的討論,而是上綱到與敵國串通的叛國 (Treason)之國安與外交爭議層次。這反而出現了國家失能的質疑,如果罪證明確到可以合理懷疑,而且還受到一定民主體系支持,動用國家資源來罷免叛國的嫌疑,那國安機制在做什麼 ? 完全無作為?這等同一個政權治理上的矛盾。

如此叛國通敵已經到達了國會層級,顯然就是明確而立即的國安危機(clear and danger),這種程度豈由民間團體發起,進而只在罷免程序中究責。如此,司法與國安體系居然可以毫無作為?所以這明顯是一齣演戲有餘的指控,能在台灣民主政治中上映,恐怕也是一項奇蹟。唯一可比擬的,比較像美國戰後麥卡錫議員在國會聽證上的演出吧,而無法發揮具體的刑事或國安的追訴定罪效應。

外媒看待台灣維持現狀保台不變(其實反對是一黨獨大)

系統性罷免到系統性失敗

本次發動無差別且系統性對同一政黨的罷免,也應當是源於以上這個中國共產黨的內應組織的指控,來正當化的提出,但是戲劇效果已經盡出,只是一種意識型態宣示,因為罷免結果無法定罪(convict criminalized)。但真正效果,反而出現在系統化對國民黨無差別行動的歇後語,就是罷免大成功,造就民進黨成為國會第一大黨執政事實。

所以反罷免的系統性結果出現,所謂訴求全面被否決,也是一個歇後語的意義,就是反對民進黨在國會形成第一大黨;反而不是台灣中間選民被共產黨滲透的合理懷疑,也非台灣民眾對於國家安全與中國威脅的冷感於不自覺的愚昧。因為罷免結果,不會將假設與中共串通的國會議員定罪,無法產生法律懲治作用。所以這怎麼解釋都不通,豈會如某些罷免團體領袖所言的荒謬性。

對Echo chamber 的反擊與止戰

回應所謂沉默的螺旋效應,也可推論出目前社群媒體上的強烈同黨回聲討伐現象(Echo Chamber)。但更應該說,台灣Echo Chamber現象,並不止於兩方政治主張激進的團體內部取暖而壯大,反而是從戒嚴後興起的社會反對勢力一方在社群媒體上獨大現象,這從國民黨勢力向來疏於做各種社會性動員的惰性可知。

在社群媒體上擁護罷團的力量,相對來說,本來就是善於解析,論理與演藝於一身的活絡體,而且搭配上有線電視上不均等大量支持民進黨的頻道,就可型塑一種優勢的言論力量。但是也很明確地,從各種民意調查結果來論,都看到反對罷免的民意一直高於罷免的民意,那他們為何不在社群媒體與大眾媒體上現身主動發言形成戰況的意義,反只出現在消極的個別意見調查的數據中。

所以這更顯示出,沉默的意義正反射在社群與有線電視的大眾平台上,但是反差的是,在物理世界的行動選項上,這股沉默的反對力量居然可以突破商業與自由媒體的高壓下,反擊出列投票,做出終局的決定性意義。這顯示出,對於echo chamber效應的反感與拒絕參與 (拒絕在社群上的對戰),而選擇政治行動上的古典動員來完現結果。這種現象如果真如此說,我們可以進行幾個重要觀察如下:

1. 德國哲學家Habermas在近期論說中,提出與echo chamber相關的論述,以「半公共領域」(Halboffentlichkeit)來形容 (引述自楊尚儒,2024)。

2. 這半公共領域是指一個開放社群,雖然可以自由加入,但是對於不同意不具包容性;活動特色在於強調自身視野,而非經過專業比較過濾後才出意見;而且對於有人超越自身視野而提出更普遍性關照的主張,給予攻擊並壓制,然後不斷發文持續擴張自我視野,以維持一致意見的聲勢

3. 這次在一般社群交友網絡中,與親族或者同事群組中,支持罷免的意見都時常強勢張貼正如前述,反觀反對大罷免的分析與主張,相較溫和與低調,甚至怯於發言,但更重要發現在下面

4. 以上「勿戰」這種網路上文化現象成形,成為一種厭惡撕裂族群與迴避網友親朋瞬間翻臉的行動抉擇,將力量化諸在能「容許個別理性判斷」與「作終局選擇」的行動與空間上。如果這是一個社會新趨勢,那這真得值得台灣民主深化發展上,當重視的深化反擊。

5. 支持良善治理的大眾,可能是這個時代需要新支持與關注的領域;這不是「萬惡的國民黨」當年宣稱的「小市民的呼聲」或者是「善良沉默的大眾」那一種類型,是想要來對比「國會亂象與群眾運動激情」的偽善意圖。這是經過民主化與多次政黨輪替淬鍊後,形塑出的新的中堅公民素質與行動選擇現象,也值得本次「大罷免」所引發的政治意義作嚴肅的考察。

6. 終究,沒有人能否定透過支持罷免訴求,所集結的新公民團體運動的行為外貌;但對峙於此的新沉默的螺旋意義與行動選擇,也是一樣重要的台灣民主新意,要珍惜與促興下去。

外媒對於選局不斷看為是一種惡性循環,如目前泰國

過去德國人對於選舉的觀察,其實有許多荒謬在其中,而過多選戰就是增加更多荒謬性