文/公庫記者洪育增

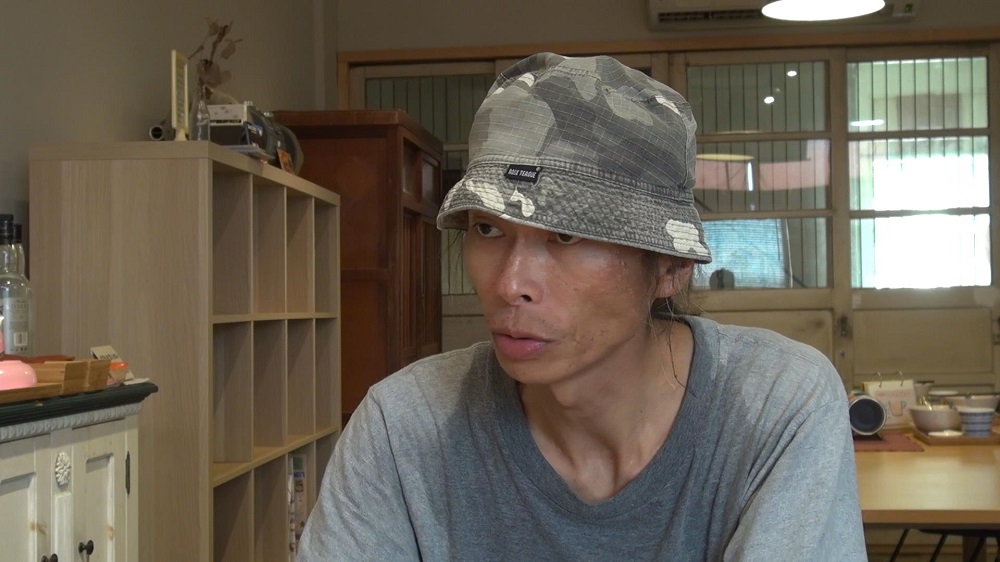

出發去彰化之前,我們連繫到影像工作者、台灣農村陣線的成員許文烽,趁著農忙休息時間跟我們會合。

站在我們面前的許文烽滿身大汗,經常穿梭在西部平原的他,上午才剛去雲林搬貨,訪談結束要回田裡種黑豆。從小在家跟著務農的他,2009年到2011年期間跑遍彰化、宜蘭等地拍攝紀錄片,選擇在2012年返鄉務農,並與妻子許淑惠從2017年開始,和中部地區的年輕人、農民共同籌組「中台灣春耕計畫」。

除了討論友善農耕等環境議題,他們也試圖透過「務農」的方式養活自己,或是提供鄰近餐廳使用自耕友善稻米,縮減產地與餐桌之間的距離。這些年來,許文烽試著找出N種與農為伍的生活方式及型態。

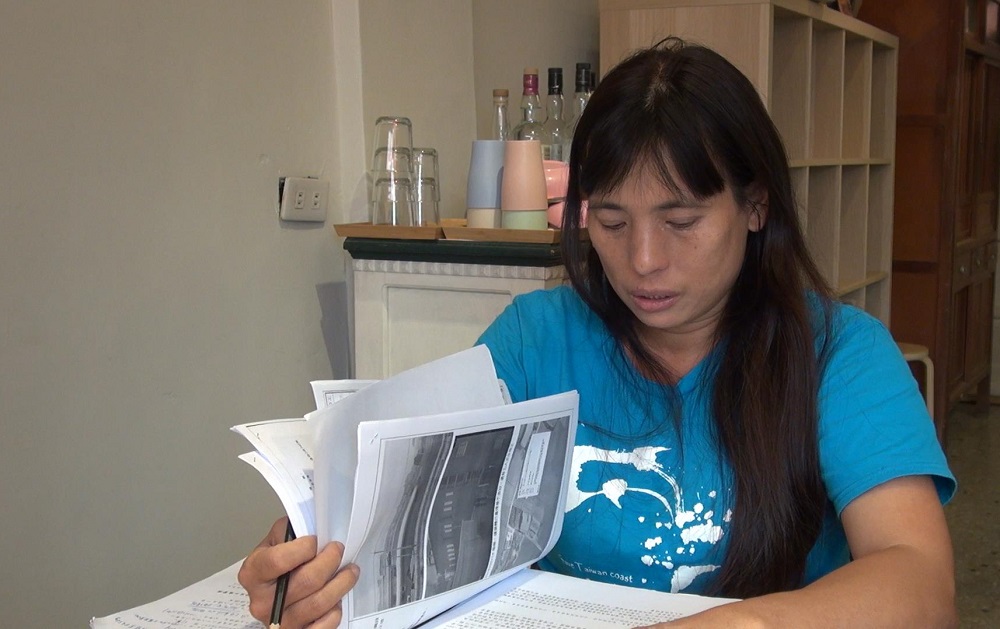

同樣關心農地議題的,還有彰化環境保護聯盟總幹事施月英。總是衝鋒陷陣帶頭抗議、召開記者會的他,談起彰化地區農地違章工廠議題,馬上端出一大疊檢舉資料與公文。而在台北地區,我們也拜訪了時任環境權保障基金會律師郭鴻儀,以及擁有豐富農業工作經驗的地球公民基金會專員吳其融。

農地污染現況窘迫不已 受害者誰能發聲?

農地違章工廠首當其衝影響的是農地作物與農耕生態等,照理來說,應該要有更多農民站在抗爭第一線,跟著環團疾聲呼籲。然而事實卻非如此,許文烽認為這與農友和地方的「鄰里關係」有關。

許文烽說:「以鹿港來說,有些農地工廠是自己聚落鄰居的第二代出來蓋的,如果彼此之間有一些鄰里關係,蓋了工廠之後做的又是屬於低污染,那大家也會覺得人家混一口飯吃而已,影響不大。確實有些線圈業者的工作空間就只是要100坪以內的空間,如果他要進去彰濱工業區,最小面積必須從2000坪起跳,他要怎麼進去?」

即便是外來者進入該地區設廠,倘若跟鄰里、鄰田之間相處得不錯,也沒有產生衝擊性污染,彼此之間也能睜一隻眼閉一隻眼。縱使「蓋工廠」屬於個人自由意志與權利,但受到政策失靈等影響,許文烽坦言不少當地老人家認為基於個人權利,農地要拿來蓋工廠也沒有什麼不可以。

但是當個人權利逾越到他人權利時,糾紛也跟著油然而生,尤其是農地工廠對作物的影響,更為顯著。許文烽提到:「最直接的就是排放廢水,廢水可能會影響農作物灌溉,如果工廠業者產生粉塵等空氣污染,或者是運作過程中排放熱風、夜間持續工作開燈照明等,也會影響鄰田作物生長。」

其中較為隱性的影響是「遮陰」,一般農地工廠業者沒有遵守建築相關法規,興建廠房時並沒有增設「隔離帶」,廠房直接蓋在田邊,造成靠近廠房一帶的作物受到「遮陰」效果影響,導致作物生長緩慢等。

同時,面對第一線污染源的除了農民,還包括「合法廠商」,但他們同樣也是一群不易發聲的人。施月英提到,在政府舉辦的座談會上,曾有合法廠商反映,他們明明辦理申請許多事項,好不容易成為合法工廠。

甚至必須定期接受政府監督管理,進行環境安全與勞動安全等各式檢核,反觀違章工廠沒有這類的問題,甚至不用被政府監督管理,待遇明顯有所落差。無奈合法廠商大多怕被違法廠商清算、脅迫,不願出面響應農地違章工廠相關陳抗活動。

生活就是政治 農業就是地方政治的縮影

地方農民與違章工廠業者究竟如何面對污染問題呢?吳其融指出,由於農地違章工廠業者屬於「違法」性質,因此他們在地方政治上形同黑、白兩道一致的目標。黑道向違章工廠業者收取「保護費」,讓他們得以僥倖地度過一年又一年,白道則針對「違法」性質向違章工廠業者勸說與取締。

吳其融認為,上述情況導致農地工廠業者分為兩種,一種是泥鰍類型的奸巧人,盤算各式政治利益後從中找到適合生存的姿態與樣貌,與地方政治人物有所往來,甚至會在《工輔法》議題挺身而出,捍衛農地違章工廠。

另一種人則是所謂的隱形多數,由於經營工廠多年,更不明白為什麼政府一聲令下就要全面配合改善,面對《工輔法》議題往往選擇視而不見。

至於「農地工廠旁的農民」也有非常大的屬性差異,可分為以務農作為主要收入來源的「專業農」,以及務農之餘進行其他工作的「兼業農」。

吳其融舉例,以北彰化、鹿港地區來看,專業農比例偏低,大部分農民屬於「兼業農」性質。他們即便擁有農地可進行耕作,但並非以農業為主要收入,平常仍透過其他工作增加收入。

農民屬性的差異,也造成了對於農地違章工廠看法的差異。有些農民雖然認為農地違章工廠不應該存在於農地上,但為了產業需求也只能噤聲。有些農民早期並不務農,晚年退休後才回歸田園生活,看到家鄉被農地工廠糟蹋,整體環境物換星移,加深了撻伐農地工廠的怨恨。

若以具備一定比例「專業農」的地區來看,吳其融舉例,水稻專業農約需承租8到10甲面積才能維持生活,有些農友若無家族土地可繼承,就必須承租土地,因此很可能承租到違章工廠旁的農地。

吳其融提到,台中地區也曾發生過農民為了使用大型機具割稻,必須央請附近違章工廠協助打開鐵門,以利大型機具通行。

迫於生計所需,農民必須與違章工廠業者有更多良好的互動,否則鄉間人際網絡錯綜複雜、派系分明,若農民擅自檢舉違章工廠業者,往往難以躲過「閒言閒語」。這一群無法進行反抗的角色以務農為生,卻因為法令政策及社會發展等相關限制,無法在現實生活中發聲。

許文烽也認為,對一般農民而言,就算產生污染了,大多選擇與業者溝通、反映,倘若業者不願改善,才有可能近一步檢舉。然而實名檢舉也令人心生畏懼,因此要拋頭露面站出來跟著抗議農地工廠議題,也更為困難。

「肇事者」也是「被害者」? 扭曲的社會氛圍掩蓋污染事實

許文烽提到,自己曾親眼目睹農田被違章工廠污染的狀況。該事件發生在鹿港頂番婆一帶,他原先以為農田主人會因為土地被污染、被插牌而生氣,殊不知農田主人反而沒有感到氣憤,只是對於自己無法再種田感到氣餒,至於污染從何而來?農田主人沒有很在意。

許文烽後來追根究底一查才發現,原來農田主人另有農地違章工廠,只是現階段租給他人經營。放眼望去,頂番婆一帶有許多農家土地後來不種植農作物,直接租給他人作為廠房使用。對於兼具「農民」及「工廠地主」甚至是「工廠廠主」等多樣身分的人來說,污染源究竟在何處?並不是最重要的問題,畢竟他們也很清楚工廠會帶來什麼樣的污染與狀況。

在地農民為什麼無法站出來反對農地工廠?施月英認為大多農民基於「卑微心態」,根本無力檢舉。尤其對在地農友而言,似乎檢舉工廠污染就是在製造工廠業者與員工的損失,導致農民有所不滿也沒有勇氣站出來。

施月英無奈地說:「你會覺得這個社會的氛圍其實很扭曲,讓農民變得很卑微,照理來說農民覺得有不滿或不公正、對環境不好的事情就應該講出來,但農民連這個勇氣都沒有。」

扭曲的不只是農民的心態,還包括整體社會對於土地的利用價值。施月英提到,也有些人認為既然農地沒有要繼續耕種,拿來蓋工廠反而有更高的獲益,甚至能提高土地利用價值,有何不可?但施月英認為這是「環境公平性」問題,每個人想如何利用環境都應該被考量,而非一味地利益至上。

政府消極面對農地污染問題 消費者權益誰保障?

面對農地面臨違章工廠污染問題,許文烽認為大部分農民屬於任人宰割的狀態,尤其農民通常不會主動發現農地污染情況,往往是相關研究單位發現後,農民才會被通知列管,甚至受到監控、定期抽查等處理。

更多時候,農田被以「插牌」的方式處理,顯示該處農地汙染超標,無法種植。許文烽說,例如彰化洋仔厝溪南、北兩岸有許多列管農地,目前彰化地區粗估應該有200-300公頃農地屬於列管範圍。

許文烽指出,環保署「毒物及化學物質基金管理會」等有關單位處理污染土壤的方式約有兩種。一種是使用化學藥劑,吸附土壤中的重金屬成份,降低重金屬汙染含量。

另一種是針對種植根系較淺的農作物田區進行處理,將受汙染的表土與深層土壤「交換」,把受汙染的表土鋪在較下層,深層土壤鋪在表層,由於農作物根系較淺,表層土和深層土交換之後,試種完若通過檢驗即可恢復種植,但往往也需耗費數月時間。

許文烽說:「彰化地區絕大部分的受污染農田連這兩種方式都沒有做,就只是放在那邊長草,有些農民就很無奈啊,畢竟被列管之後不能種植,只能領一般的休耕補助,一分地一期大概3000多元,一般農民平均差不多五分地左右,一期能領的補助約莫17500元,兩期加起來一年才3萬5千多元。」

不被處理的污染農田,往往只能耗時處理,但真正的污染源該如何處理?政府部門也沒有相對應積極的處理方式,甚至在污染端,也無法有效力阻污染再次進入食物鏈循環中。

施月英提到:「有些農民還是執意要種田,他的心態是:這是祖先留下來的農田,搞砸了會愧對祖先。這類型的人通常就是想要繼續種,想要把土地守住啊!所以我們也有遇到農民因為淺層的水被污染了,為了繼續讓自己的農地活下去,打深一點的井作為灌溉所需。」

農民試圖力抗污染的結果,往往令人捏一把冷汗,甚至有可能無法驅逐污染源,反而讓農作物持續被污染、吃進消費者的肚子裡。

環團檢舉到手軟 政府拆除進度仍無感

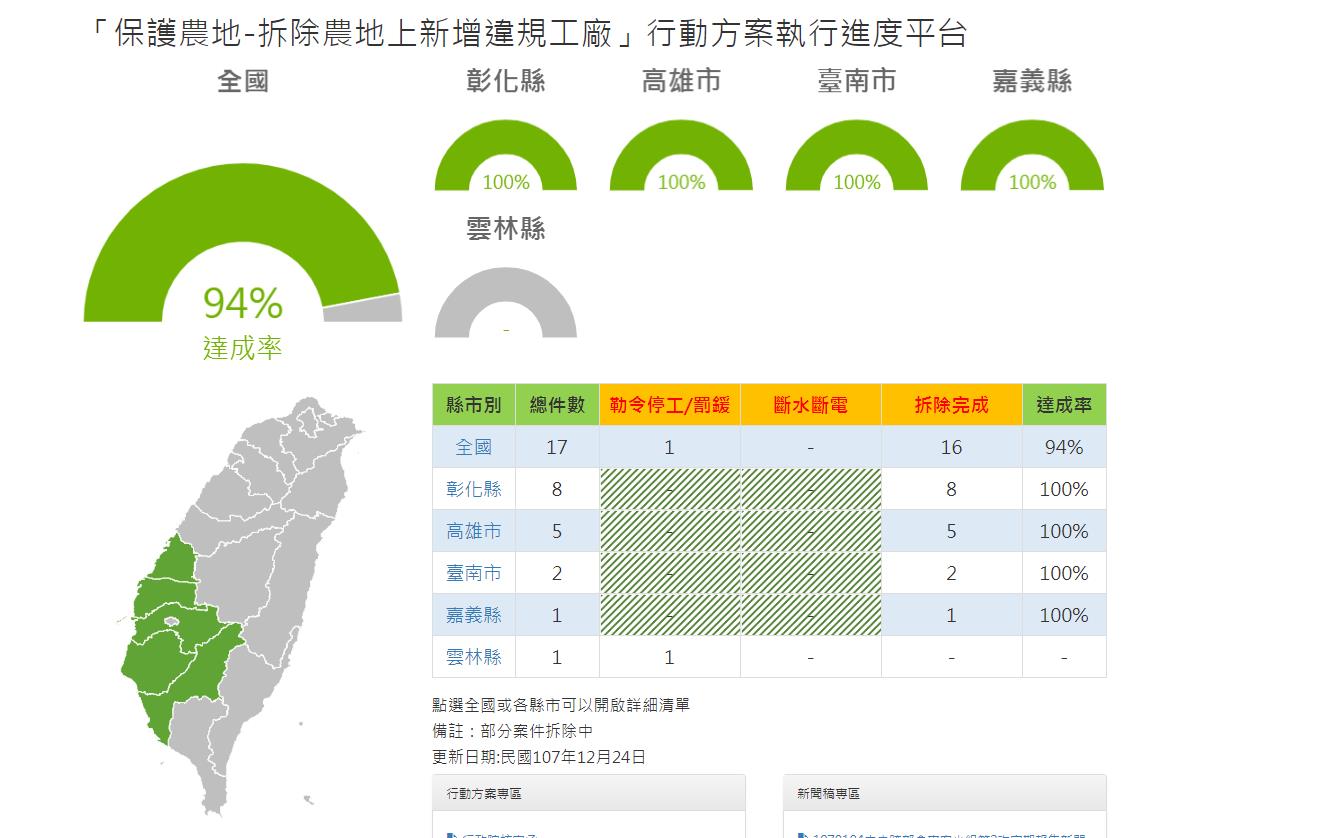

從2016年民進黨執政實施檢舉機制開始,彰化環盟向地方政府檢舉多間違章工廠,至今為止確實被拆除的工廠寥寥無幾。在行政院農業委員會創立的網頁──「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案執行進度平台,資料更新進度停留在前(2018)年12月24日。

資料顯示,全國違章工廠總件數僅有17件,其中彰化縣佔8件,剩下的11件分布在高雄縣、台南縣、雲林縣、嘉義縣,拆除執行率皆為100%。談到網頁中的數據,施月英手一揮:「啊那都假的啦!我們檢舉的,政府一間都沒有拆!」

政府的規劃是一套解決方式,卻追趕不上如雨後春筍般冒出的農地工廠,甚至連環團主動檢舉,成效也不彰。施月英指出,2017年到2019年之間,彰化環團向地方政府檢舉4、5波違章工廠名單,每次檢舉約有9-12件,總計約40件違章工廠案件。

地方政府揚言要斷水斷電的工廠,仍舊原封不動,這也是施月英近期才得知的消息:「我們前陣子跟台電的工作人員瞭解才知道,我們檢舉的違章工廠,地方政府並沒有請台電人員去處理斷電,實際上完全沒有執行。」直到2019年再度檢舉兩波違章工廠,台電人員才真正接收到執行斷電等相關消息。

施月英說:「政府都會對外說,環保團體檢舉的我們都會拆,但其實已拆除的名單裡沒有一家是我們檢舉的。」他透漏,尤其「環團檢舉」與「民眾檢舉」結果並不相同。環團檢舉時,可透過團體名義發函給政府單位,並要求政府單位「回函」,較能實際掌握案件情況。反觀一般民眾檢舉的案件,無法透過公文等實際文書資料進行後續追蹤,結果往往不了了之。

即便政府主動進行斷水斷電等工程,倘若廠商復電,往往也要民眾或環團再次檢舉,地方政府才會再度查核。更遑論檢舉前,環團及民眾必須密集蹲點拍照、錄影,詳實地記錄廠商排放廢氣等「污染事實」後,才有辦法檢舉。

同時,當民眾或環團向公部門提出檢舉證據,環保單位也必須到現場稽查,發現廠商確實有「污染事實」時,該項檢舉才算成立。施月英指出,有些廠商會算準環保單位前來稽查的時間,適時地關閉污染排放、或者關上廠房大門等,拒絕讓環保單位人員入內。

個人檢舉立場堅定不移 鄰里工廠觀望有疑

問起許文烽是否有鄰田作為違章工廠的經驗,他提到這段與遠房親戚「溝通」的過程。許文烽農田的隔壁,即是遠房親戚的農田。當時遠房親戚的兒子想要作為CNC車床加工工廠使用。他直接跟親戚表明:「我話先說在前面,你如果來蓋工廠,我一定檢舉到底!」

許文烽向親戚說明,若是為了居住需求、蓋農舍,那還沒關係,但如果為了蓋工廠,絕對只有檢舉一條路。他甚至跟親戚說明,假設《工輔法》修法通過,新蓋工廠絕對會在未來有其他檢舉風險,必須自己瞭解風險、審慎評估,否則工廠還沒蓋完就被周遭鄰居檢舉,絕對得不償失。

不只許文烽的遠房親戚被制止,其他農田的違章工廠業者也在觀望。鄰里間都知道許文烽常常在媒體上針對違章工廠議題發聲,也會透過許文烽的堂哥等親戚,來詢問是否能搭建工廠而不被檢舉,往往也是被許文烽拒絕。

「我遇到不同的個案我都會跟他們講,現在修法之後,新增的違章工廠是怎麼處理,有它一定的風險。反而是舊的違章工廠比較有機會申請合法化,我覺得哪個部分是他們可以做到的,都會跟他們說。」彷彿是鄰里間的法律守門人,許文烽不斷地向業者強調新增與舊式工廠在現行法律中的困境與衝突。

公部門長期怠惰 「落日條款」如何掌握?

約從2017年開始,為了因應政府部門的「即報即拆」決心,彰化環盟開始加入違章工廠議題,期待北彰化地區的污染能夠有效降低,無奈檢舉多次卻苦無成果,環團甚至需要不斷督促公部門是否落實執法。

民眾對政府的不信任,反而將檢舉的責任與風險轉嫁給環保團體,然而實際上彰化環盟檢舉的都是正在興建的違章工廠,而非在當地落腳多年、營運多時的農地工廠。公部門長年以來怠惰執法,即便目前《工輔法》納入「落日條款」,究竟能否有效落實仍令人懷疑。

「『落日條款』應該只是『不落日條款』啦!」面對工輔法修訂後所制定的20年落日期限,施月英認為必須就責於「執法」層面,尤其從過往的《區域計畫法》、《建築法》等相關法規,其實已涵蓋處理農地建築物等內容,但政府始終沒有嚴格執法,導致中央與地方政府到頭來即便宣示「即報即拆」、「斷水斷電」,也只是形同口號。

【工輔法系列報導1】昔日台灣之光 今日違章工廠濫觴

【工輔法系列報導2】業者試圖合法走正路 《工輔法》讓業者走向窮途末路?

【工輔法系列報導3】過往農村榮景 當今污染殘景

【工輔法系列報導4】產業發展困境 環團都能懂

【工輔法系列報導5】修法後的省思與監督 社會大眾的土地利用想像是什麼?

【工輔法系列報導6】在「選擇」與「解決」之間 我看見他們如何面對工輔法議題