文 / 楊翠

這本書,銘刻著超過三十年的精神苦行。

決意出走,連餘光都不留

從一九八一年,我選擇離開大肚山,離開東海花園,離開與阿公相依為命二十年的山居生活的那一刻開始,無法改寫歷史決定的憾恨,翻滾成無法計算的本金加利息。整整三十五年,我的人生是一本龐鉅的債務表,無法逐筆對帳,永遠清償不了。

一九八一年三月九日,已被重感冒侵擾好幾個月的阿公,因藥物引起痰阻塞,併發呼吸衰竭,住進加護病房四天。差不多就在這前後,我填寫大學聯考志願表,從台大填到文化,包括初創立的西子灣中山大學,唯獨避開中部幾所學校,特別是東海大學。

少女楊翠一心想著,終於來到我翻開機會命運的倒數時刻。這一張一定是機會,禁錮二十年的命運,就要離我遠去,終於要結束孤獨、幽閉、窒悶,沒有自由的生活,終於可以飛向夢想的繁麗天空。

大學聯考放榜那一天,我買了報紙查看,輔大歷史系。以分數前後排序,它的前一個科系,東海歷史系,恰好是我的成績落點。意思是說,如果我填了東海歷史系,那就上了,應了阿公的戲(預)言,學校打鐘你再走過去都還來得及。

彷彿玩一場詭譎的遊戲,命運機會,我拋棄命運,義無反顧地選擇了機會。我只是放手一搏,想都想不到,就是那麼剛好,那一張我沒有翻開的命運,恰好是我當時應該留下的地方,這成為我痛悔三十幾年的遺憾。

阿公出院後,與我父母同住大甲。放榜那天,阿公開心地問,啊你有考上東海歷史系無?我回說,我的成績剛好是東海歷史系,但我沒填,我不想唸東海,我不想留在台中。當時,我剛陪阿公在台中參加完一場文學會議,搭公路局回大甲,正走在回家的坡路上,他聽完,一整路都沒再說話。之後兩天,他都不跟我說話。

我並不是不知道他的失落難過,但是,我的眼睛要用來眺望世界,沒有餘光可以閱讀他的憂傷。

「我來幫你寫回憶錄」,祖孫的盟約

一九八一年夏天,我來到夢想的台北。幾乎就從到達的那一刻起,我開始劇烈頭痛。流浪台北四年,頭痛四年。

大學第一個給我寫信,唯一給我寫信的長輩,是阿公。信是稿紙寫的,灰黃粗糙紙張,印著「楊逵用箋」字樣。信上所寫,無非都是日常生活瑣細,他說你第一次離家這麼遠,要照顧自己,交待我,每次出門一定要記得帶錢和鑰匙,尤其是鑰匙,因為東海花園的土角厝沒有鎖,所以我沒有「鑰匙」的觀念,以後一定會經常在「鑰匙」上出問題。他還叫我三餐要吃得營養,吃得健康,不能老是吃麵包、吃泡麵,那都是米糠油做的,有毒,還為我開了三餐食譜,叨叨絮絮。

原來,每次我趁他出門演講不在家時,偷偷吃麵包吃泡麵的事,他都是知道的。我在異鄉展讀,一讀再讀,夜裡捧著那頁稿紙,淚流滿面。即使我連餘光都不曾留下,堅心決意轉身離去,他仍然溫暖地守望我,叮嚀我,憂心我,這個其實一直驕縱任性的小孫女。

然後,我果然老是忘記帶鑰匙,經常被關在門外。然後,大一上學期,我果然狂吃麵包和泡麵,整整吃胖五公斤,褲子都繃出裂縫。阿翠是什麼樣的,阿公一直都是知道的。

回想我與阿公二十年的生活點滴,我就是一個高明的作者,比楊逵還要高明數百倍。我把自己寫進受苦受難的孤女文本中,所有童話故事言情小說中那個被虐受害的可憐公主,都仰望著奇蹟般的救贖,想要放下長長的頭髮,讓王子緣髮攀爬,帶她去到另一個世界,我也是。然而,在那個髮禁的年代,我連長長的頭髮都沒有,唯一翻轉的機會,就是大專聯考。

這個文本寫得深入肌理,連我自己都深信不疑。而其實,我是被寵壞的任性孫女,每次都是我在鬧脾氣,喋喋不休,邏輯清晰思路敏捷口才便給,讓阿公難以招架。或者不想招架。事實是,即使我打破他留在大肚山,終老於東海花園的夢願,他仍以溫暖眼光,守望著我的夢想。

其實,大一還沒結束,我就後悔了,我不適合台北,總是頭痛,總覺無法呼吸。大四那年,阿公借住朋友的房子,在鶯歌山區,一大片別墅的最後一間,我搬去與他同住,通車到輔大上課。

花園女孩與古墓老人,時光逆行,當時我真的以為,祖孫就要重新開始。我已經大四,成績不錯,上過一門台灣史,阿公開始跟我談說他在日治時期、二二八事件、白色恐怖、火燒島的經驗與見證,祖孫倆常談到深夜。他說你學歷史,這些台灣史你都該知道,我說,阿公那我來幫你寫回憶錄好了,我文筆不差,你相信我。祖孫笑得暢快,鶯歌的山靈,都被這誓約震動了。

最後的背離,永遠的背離

然而,少女楊翠的背離,還沒結束。那一年,有一個陳映真的信徒,自稱左派的青年,來到鶯歌,說想為楊逵寫回憶錄。少女最初有些不以為然,楊逵回憶錄有我呢,還輪不到你,繼而卻被青年洋溢著理想主義的氣質吸引。一九八四年,時局破冰,裂縫與希望的光隙,四方綻放,從某些裂縫中,中國的朦朧詩在許多所謂左翼青年之間流傳,我看了北島、顧城、楊煉、舒婷等人的詩作,聽了他們的故事,想像著那就是我夢想的世界。愛情,革命,寫作。而在台灣,我們不必朦朧,我們正在破冰行動。

這場戀情其實還很曖昧,但阿公看得很真切,他沒有給我祝福。一日,他走進我房間,對我說,一見鍾情是不可靠的。就這樣,沒有開場白,沒有前後文。我仰頭看他,冷冷回他,你不懂什麼是愛情。

為此,女孩決心再次出走。我們商量著我要考研究所,阿公很贊同,我告訴他,可是我現在每天通車,車程漫長,車班極少,經常等車就等一個小時,回家都好累,根本沒精神唸書,我想搬到學校後面的貴子路住,也建議他回台中,到三姑媽楊碧家住。

花園女孩施展一貫技倆,祖孫倆就這樣說好了。一九八五年一月底,大四上學期結束,阿公陪我到貴子路看房子,選定一間兩人房,房東就住樓下,安全無虞,他看過後很放心,還幫我付了一學期房租。少女竊喜,老人又輸了,我又如願以償了。

然而,一九八五年,三月十二日,學期才剛開始不久,故鄉傳來阿公辭世的消息。而我,幾乎是從那一刻開始,踏上此生永遠無法停止的返鄉贖罪之路。

這些年,我總是想著,就是我的任性害死了阿公,害他最後的人生如此流徙,害他破了「食百二」的吉卦。如果我填了東海歷史系,阿公這四年不必流離失所;如果不是我堅決在冬天離開鶯歌,阿公上台北參與會議,就不必如此奔波勞累,風寒侵襲,以致三月十一日返回台中後,次日凌晨就因心臟麻痺而辭世。

如果不是我的驕縱任性,阿公不會離我而去。這樣的罪責感,從一九八五年開始,纏繞著我,超過三十年。

無法改寫的惡夢

阿公辭世後,我跟他一樣,失去東海花園的安頓,開始四方漂泊。我考回東海大學,唸歷史研究所,經常到荒蕪的東海花園,撥開一人高的草叢,看守阿公阿媽的墓園,半日,讀書,懷想。我與左翼青年很快就分手了,當我認知到,有時「理想主義」其實是「法西斯」的別號,而我不願失去思想、行為甚至呼吸的自由。那時阿公已然故去。

之後我到台北,在自立報社工作,結婚生子。一切看似正常之後,在台北都會,夜裡,我開始經歷一段漫長的惡夢旅程。每一場惡夢,都是阿公已然生命垂危,而我急著趕路,要把阿公從死亡邊緣搶救回來。每一次,都是徒勞。

在夢中,我一次又一次,大聲喊著阿公阿公,沿著圳溝鐵橋,拼命奔跑。然而,最後的那一步,永遠都來不及。惡夢與現實的差別,只在於我回到了現場,每一次惡夢來襲,東海花園就更殘破一些,我在現場,眼睜睜看著阿公閉上眼睛,無能為力。

那一段時間,我總是在惡夢的道路上,狂奔疾走,大哭醒來。到最後,我已分不清夢境與現實,甚至寧可惡夢再來,我就可以再出發,把阿公搶救回來。

然而,最終,我總是在路上,永遠只能在路上。我無法反轉時間的標記,無法修改已經翻過的日曆。

有幾次,我確實記得,阿公微笑向我道別,要我乖乖回去,好好生活。然後我哭著喊著,不要啊,我不要啊,像少女時期一樣,驕縱任性,以為撒嬌可以完勝一切。醒來時,陽光從辛亥路賃居處的小窗穿射進來,阿公的身影,幻化於無形。

每夜每夜,我重複走進各種惡夢現場。很想早點進去,不想太快醒來。我以為我可以改寫惡夢,我以為可以在另一個時空,學習楊逵永不放棄的意志,戰鬥、懺悔、贖罪,然後,一覺醒來,陽光清媚,花園裡,草在結種子,花在展顏色。結果,我只是讓阿公以各式各樣更荒謬的情境,再死去更多次而已。

惡夢無法逆襲,正文無法改寫。魏貽君從頭到尾見證了我與惡夢的協商與搏鬥,直到氣力放盡。他說,我們回家吧。一九九一年夏天,一輛十噸大卡車,我歸返母鄉大肚山,距離少女當年的背離,也才十年而已。十年,物非人非,竟能至此,前花園女孩,完全褪去少女容色與心境,而故鄉,也已荒老。

正在回家的道路上

還好,我還是挺像楊逵的。以自我罪責、懺悔,以及和惡夢對決的唐吉訶德精神,從1990年返鄉至今,我走在台灣文學與台灣歷史的教學、研究、寫作、推廣的道路上。這也是另一段與惡夢,與台灣被殖民史、被壓迫史的幽靈對抗的漫長行旅。

楊逵八十歲的人生年輪,完全是台灣百年史的縮寫,他的精神構圖與思想紋理,也因而銘刻了百年來台灣知識份子的某種共相。

楊逵辭世的一九八五年,左右統獨都來搶奪對他的詮釋權,盛況空前。楊逵辭世後三十年,他變得不合時宜,被棄置歷史廊廡一隅,他的思想被裁剪壓制成乾燥切片,他流動的階級關懷,被指成是主張某個特定國族主義的證明。統獨兩派,以他們自己的意識形態,來圈蓋楊逵的思想光譜,或黨同他,或伐異他。做為他無法藏身只能不斷被檢驗的孫女,我也一樣,逃不掉被圈蓋的命運。

無論我的思想如何清楚明確,對統獨兩邊而言,我都是黑五類,政治不正確。其實,他們一點也不在意楊逵做過什麼,核心思想是什麼。但我也不在意自己是黑五類還是紅五類。做為與楊逵共同生活將近二十年,最親近的孫女,我見證了楊逵的生活細節與人格特質;而做為一個台灣文史的專業研究者,我理清了楊逵的思想紋理與精神母體。台灣主體,階級平等,個體自由,社會公義,庶民生活,勞動美學,這就是楊逵的立體浮雕。簡單乾淨,清清楚楚。

這也是許多不同時代的、如楊逵這般台灣青年的共同浮雕。而我書寫楊逵,既是救贖自己的背離之罪,也是我對台灣的此生功課,是我的回家行路。

寫出楊逵的光與影

我想寫出這樣的楊逵。我想寫出如一隻孤鷹,一匹孤狼,既獨行,又努力尋求同志的楊逵,我想寫出他的堅毅、執著、狂野、安靜、浪漫、冷靜,我想寫出他的光與影。我想寫出台灣知識份子集體精神史的光與影。正因為吞入大量暗影,他們所吐放的微光,才能如此質量豐沛,每一道微光,都足以猛爆成為星系。

這本書,十年前就起筆了,寫完後,擲入電腦一隅。我的電腦很像「古物商」的倉庫,數量龐大,分類雜亂,檔名神奇(還有001、002不知所云的),眼花撩亂,連我自己都懶得翻找。

舊稿躺在舊電腦的文件雜檔裡,一躺近十年。而我其實從來都沒忘記,當年我意氣風發誇下海口,說要幫阿公寫回憶錄時,阿公晶亮亮的歡喜眼神。只是,我生性被動,即使如此被動,生活都如陀螺,於是自己的小小心願,就安靜潛藏,讓它化成一抹鬼魅,時不時出來晃一下,暗暗刺擊我的罪責感。

隱隱的,我覺得自己的生命需要咒語,我需要被咒語封印在一處永遠不能抵達終點的道路上。似乎靠著罪責感,靠著還沒清還我任性的債務的罪責感,我才能繼續能量飽滿地向前走。我需要繼續長途跋涉。

因為是惡夢,所以入夢搏鬥,因為封印猶存,才需要打起精神。把債還清,把封印解除,我是否就會失去抗鬥的力量?我隱約有這樣的不安。因此,我任性如昔,任憑舊稿結滿時間的蜘蛛絲。

因緣俱足,感謝加持

我還是不太像楊逵。他永不放棄,而我常想逃離。因此,這本書能夠出版,實在是因緣俱足,必須感謝的人太多。

感謝林宜澐大哥的奪命連環call。兩年前,他就邀約我,寫一部楊逵生命史,我隨口應允。其後,我走渡很長一段生命暗潮,身心俱疲,無力多做什麼。他卻不死心,一直打一直打,剛開始間隔許久,從去年夏秋開始,變成每個月定期打,為了回應他的盛情,我終於說出一個斬釘截鐵的日期。

當然,從這個斬釘截鐵的日期,到今天能夠完成,過程曲折,這其中也不乏花園女孩故技重施,以曖昧話術,渡過連番追討。容我省略數百字,以感謝林宜澐大哥的永不放棄。感謝我的編輯可樂的青春能量,給了很多離學術殿堂更遠,離庶民、離楊逵更近的好點子。素樸,簡單,透明,這不就是楊逵嗎?

謝謝我的至友黃惠禎,她才是楊逵真正的知音。她一字一字校正這本書,錯漏字不說,史料的比對,論述與判斷的疑點,都一一指出。還有新化的康文榮,他是牽引我們回返新化老家的領航員,也幫我從頭到尾校看一遍,特別是關於楊逵早年在新化的史料與事蹟,還提供不少珍貴照片。沒有他們,這本書應該是坑坑洞洞,滿是誤雷吧。

當然,我要感謝「跨世代兩大戰神」的拔刀相助。宋澤萊是一九七○年代頻繁往來東海花園的文學青年,當時,阿公對我談戀愛一事甚為苦惱,請宋澤萊來開導我,不過他好像也不怎麼會開導少女。宋澤萊退休後,重返校園去讀中興台文所,我轉任中興時,特別拜託他,別來修我的課,因為「台灣文學真人實景」坐鎮課堂,我還怎麼講下去?何況他手中還握有我不少八卦呢。不過他還是來了,上課討論交作業,比誰都認真。

而朱宥勳則是新一代文學戰神,「威名」我也頗有所聞。其實,我們是有因緣的。那一年,兒子魏揚說,有個叫朱宥勳的新秀作家,是他的清華友人,要住到花蓮來,問我手中是否有工作可以給他,我剛好有一件國科會專題研究計劃,就請宥勳幫忙。其實我的計劃事務不多,主要是報帳買東西,宥勳做得很好,我有時覺得很對不起他,一個新秀作家,卻來替我做這些繁雜瑣事。

他還幫我整理研究室,將書籍分類歸位,並且清點研究室書冊,編寫一張書目清單。我其實很想告訴他,宥勳,這些書只是我所有書的二十分之一,然後我這個人亂七八糟的,這些書說不定明天就不在現在的位置了,而且我也說不準什麼時候能夠再歸位。但是,看著那一張清單,我捨不得說,也不敢說,我以為像宥勳這樣秩序嚴謹的人,我沒好好歸位這件事,肯定會讓他很困擾。(後來聽說其實他跟我一樣無序,原來當時他是努力敬業啊)。

那一張書目清單,現在還躺在我的電腦裡,而書架上的書,早已亂了序,書目與架上書籍,像是兩回事,但我仍捨不得刪去清單檔案。

我知道他們是兩代戰神,能量飽滿,爭議不少。這一點,還真的很像楊逵,那種執著的、孤狼般的性格,那種無論寵辱笑罵,都勇往直前,永不放棄的戰鬥身姿。

我很感謝他們的文字加持。《永不放棄》這本書,因而成為我們,楊逵、宋澤萊、楊翠、朱宥勳,跨越四個世代台灣知識份子永不放棄的一則新寓言。

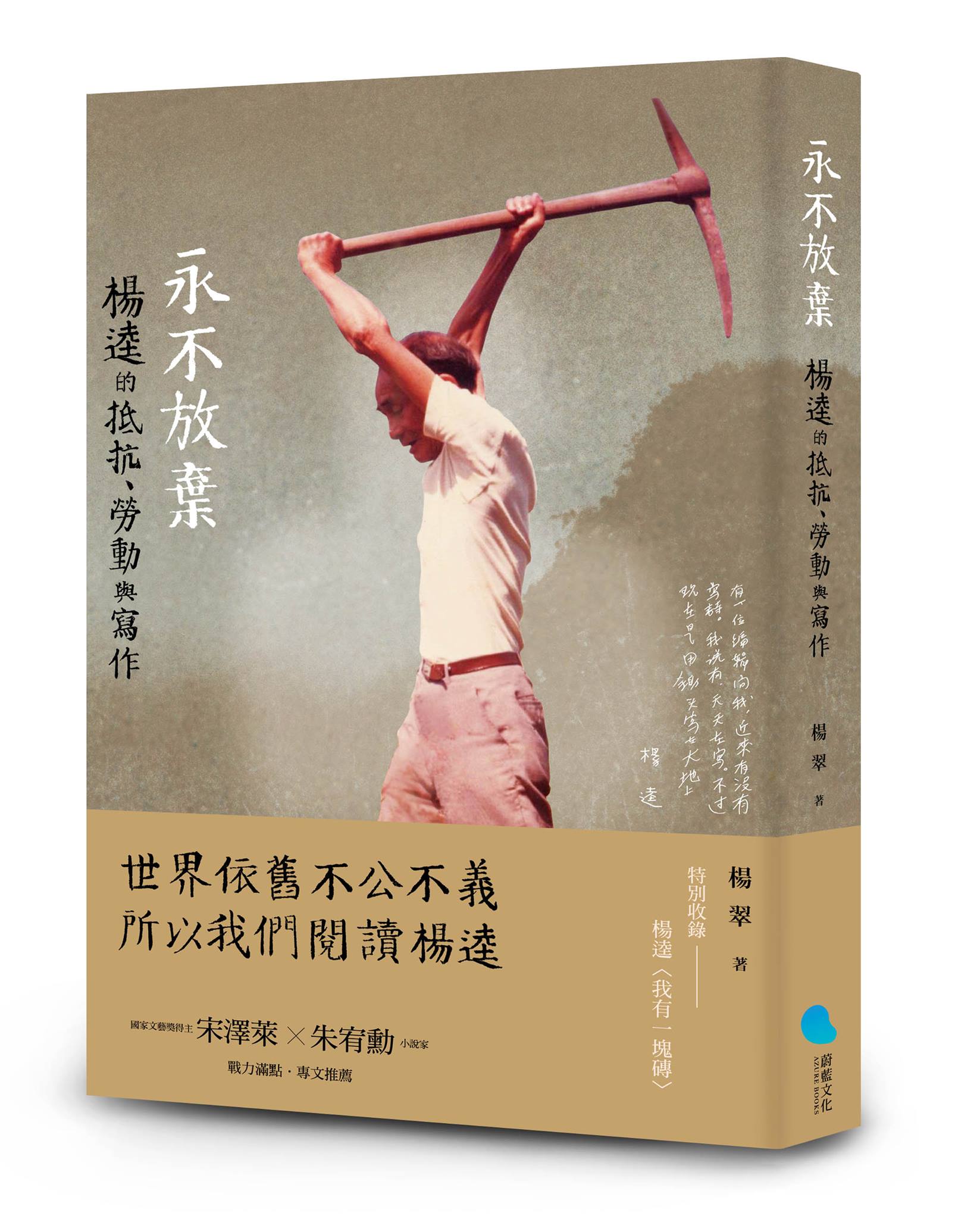

永不放棄:楊逵的抵抗、勞動與寫作

作者: 楊翠

出版社:蔚藍文化出版股份有限公司

出版日期:2016/08/22